2015年03月09日(月)

ACアダプタや電源回路の特性調査は

|

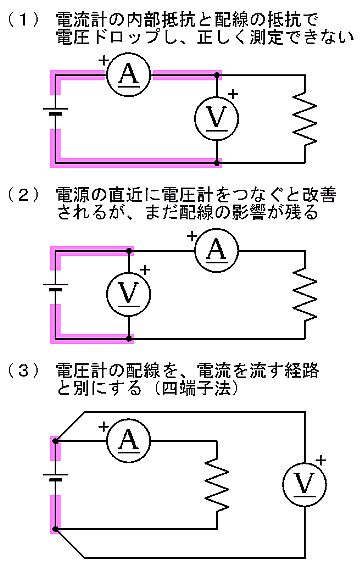

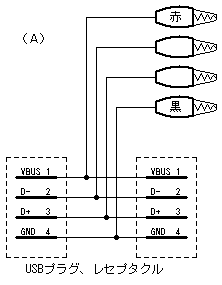

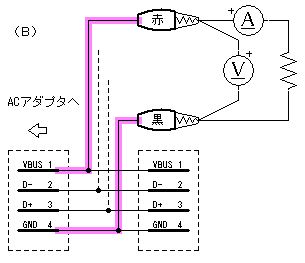

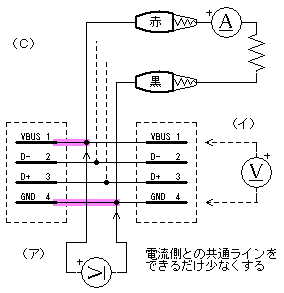

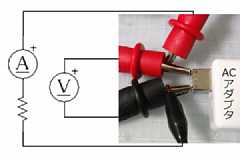

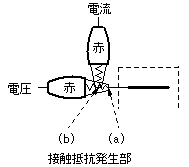

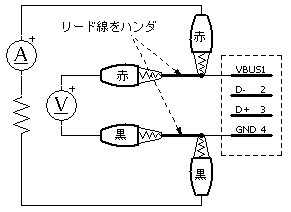

ダイソーの新型USB出力ACアダプタ「T362」を試すで書きましたが、 大きな電流が流れる箇所で、誤差なく電圧を測る場合、四端子法による接続 が基本です。 大電流による電圧ドロップを避けるように接続しなければなりません。 ・再掲 (クリックで拡大↓)  で、この図をアップしたのは、白帯はるひとさんのレポート、 ダイソーの新型USB充電ACアダプター。これもヒドイ。が発端です。 その後、ダイソーの新型USB充電ACアダプター2個目。これは当たり! というレポートが出ています。 ここでの実験写真を見て、以下のようなことを考えてしまいました。 「四端子法で測定した」と記されていますが、ミノムシクリップを つなげたリード線の扱いはどうだったかという疑問です。 白帯はるひとさんは、USBのコネクタを用いてこんなツールを作られています。 (記事の写真から推定)  この赤黒のクリップを用いて、負荷抵抗と計測器系をつながれています。 そのとき、こんなつなぎ方↓にはなっていませんでしょうか?  これだと、クリップのリード線が持つ抵抗の影響を排除できません。 正確に電圧を読むには、電圧測定のための接続を、大きな電流 が流れる経路から外さなくてはなりません。 今回のジグだと、このような接続でしょうか。  負荷抵抗と電流計がつながる経路は長くなってもかまいません。 電圧計をつなぐ場所が重要なのです。 いかがでしょうか? ※3月16日追記 白帯はるひとさんからのコメントを読みまして、再度、 思うところを書いておきます。 ご提示いただいたのが、この写真(リサイズしています)  「+」付近を拡大。  図示すると、  (a)、(b)はクリップ接続による接触抵抗の発生部を示して います。 (a)の接触抵抗で、流す電流により電圧降下が発生し、 電圧測定経路がそれを測定してしまいます。 電流を流す経路と電圧測定の経路を分離して、配線抵抗 や接触抵抗の影響を少なくしよう(無くしたい)という のが四端子法の理屈です。 ですので、この接続方法は×。 USBコネクタから出ているリード線が短い、というのが 理由かと思います。 接続のため、コネクタでの接触抵抗からは逃れられない ですから、短いリード線をハンダして、下図のような 測定系にしてしまいましょう。  これだと、電流と電圧の接続点を変えても影響は出ません。 ※参考 ・延長コードでの接触不良の話 ・放電器で使った電池ホルダーについて ↑ 意外と大きなマイナス極側スプリングの抵抗 四端子法で測定しています ・低抵抗測定用アダプタ 四端子法で抵抗値を計るための定電流源 |

2015年3月9日 12時59分

| 記事へ |

コメント(2) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4049/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4049/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

それから私のブログの方に頂きましたコメントの確認が遅くなりましてすみません。

本題についてですが、実は私が行った四端子法の測定は居酒屋ガレージ店主さんの推測された、

製作したコネクタツールを使用した(B)図の方法ではなく、基板取付タイプのオスコネクタを直接

ACアダプタの出力に差し込み、ちょうど(C)図の(ア)ような接続方法で行っておりました。

どうも説明不足て誤解を招いてしまい大変失礼をいたしました。

私が行った四端子法の測定について、記事の最後に少し追記しましたので

ご一読頂ければと思います。

http://kosmos5atelier.blog.fc2.com/blog-entry-127.html