2016年09月29日(木)

パナの4桁カウンタ。 今回、これの接続に、こんな丸形ソケットを用います。  普通だとP2CD-11のような、圧着端子の付いた コネクタを用いるのですが、今回は、ソケットに 電線をハンダ付けして引き出します。 今時、ちょいと珍しいかな。 |

2016年9月29日 16時14分

| 記事へ |

コメント(2) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4547/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4547/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年09月27日(火)

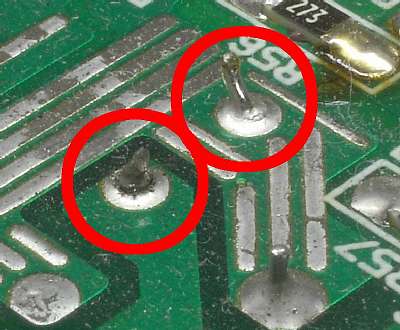

|

なんとかしてほしいけど、どうにもならないもの。 「コストダウン」要求・・・圧力と言ってよいかと 消費者:安く、もっと安く メーカー:ほい、ほい お安くしまっせ で、欠陥品じゃないけど、耐久性の無いものが 生まれます。 写真はそんな例。  電源回路のハンダ・クラック。 コンデンサ(2本足の部品)の足につながるハンダが プリント基板のところで割れてます。 これで、この回路は動作しません。 10年ほど前の装置ですが、これを修理したらまだ まだ使えるわけでして・・・ 原因は装置の振動かと。 荒くたく使われる装置 なんで。 「ズドン」とかの落下もあったのじゃ。 これで、頭でっかちの電界コンデンサが揺すられて ハンダ付け部に応力がかかって破断。 コンデンサの足を曲げてハンダするとか、 部品面側でコンデンサの頭を基板に接着する、 基板そのものを安価な片面基板じゃなくて 両面スルーホール基板にするなど、「手間と金」 をかければ、あれこれ方策はあります。 しかし、 「ロケットで打ち上げるんじゃあるまいし 手間とお金はかけられまへん。 安くが一番」 てなことなんでしょなぁ。 もったいないゾ。 |

2016年9月27日 11時18分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 / ・修理 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4544/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 / ・修理 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4544/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年09月14日(水)

|

とある制御装置のプログラム。 私が書いたプログラムじゃありません。 「なにかのひょうしに計算結果がおかしい」との相談。 あれこれ調べていたら、想定ギリギリの大きな数値 が来たとき、32bitの値に対するオーバーフローが 発生しているのが判明。 正負が変化してしまうもんだから、以後の計算が ぐちゃぐちゃに。 これ、想定外というより、32ビット数値の桁数に 対する過信。 乗算を繰り返したら、すぐにあふれちゃうんだから。 |

2016年9月14日 21時58分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4535/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4535/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年09月12日(月)

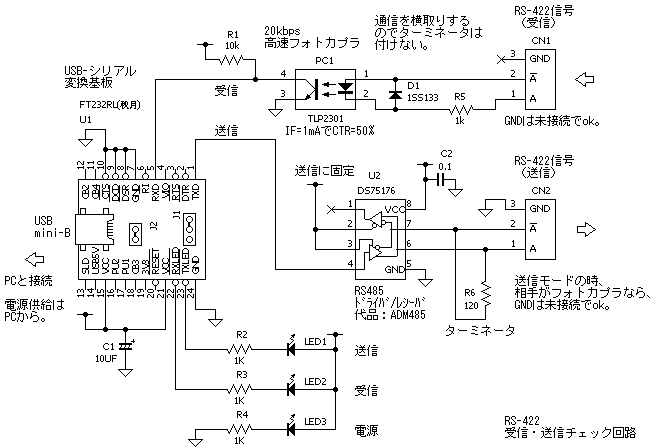

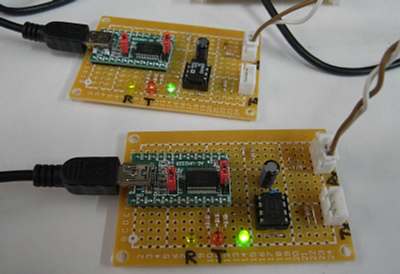

こんな回路です。 (クリックで拡大↑) 「秋月」のUSBアダプタボード「AE-UM232R」を用いて、 USBに変換しています。  で、そこでちょいとメモ。 ・FT232RL、USBをつないだままPCを起動するとき、 通信ポートをオープンする前に、モニター用の通信 データが多量に流れ込んでいると、 「COMポートが開けない」 エラーが起きるようである。 こんなときは、次の手順で。 (1) USBのケーブルを抜く。 (結果、USBチップの電源が断) (2) 流れ込むデータを止める。 (受信側コネクタを抜く) (3) USBのケーブルを挿す。 (PCがUSBを認識 ちょい時間待ち) (4) 通信プログラムを起動 (5) COMチャンネルを合わせて、接続設定 (さっきはこれが失敗) (6) 受信側コネクタを挿して、通信データを 回路に流れ込ます (7) 通信データが表示されるはず USBチップに受信データが溜まっていると、COMポート の認識に、どうもまずいタイミングがあるようです。 昔ながらのUARTでは、こんこと無かったんですが… FT232RL特有の問題なんかな? ※関連 ・ちょいと早い4ピンのフォトカプラ ・さっそくTLP2301 ・MSの呪いなの? 仮想COMポートの話 |

2016年9月12日 14時18分

| 記事へ |

コメント(2) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4533/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4533/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年09月09日(金)

|

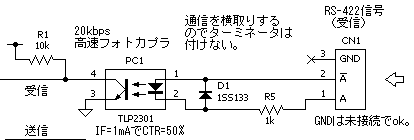

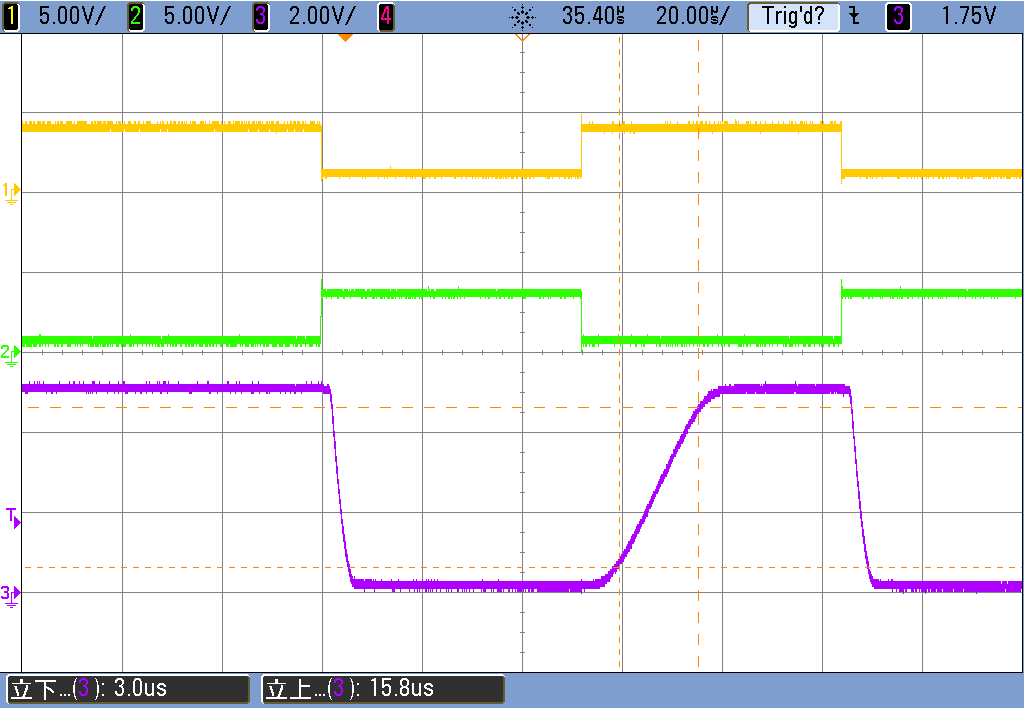

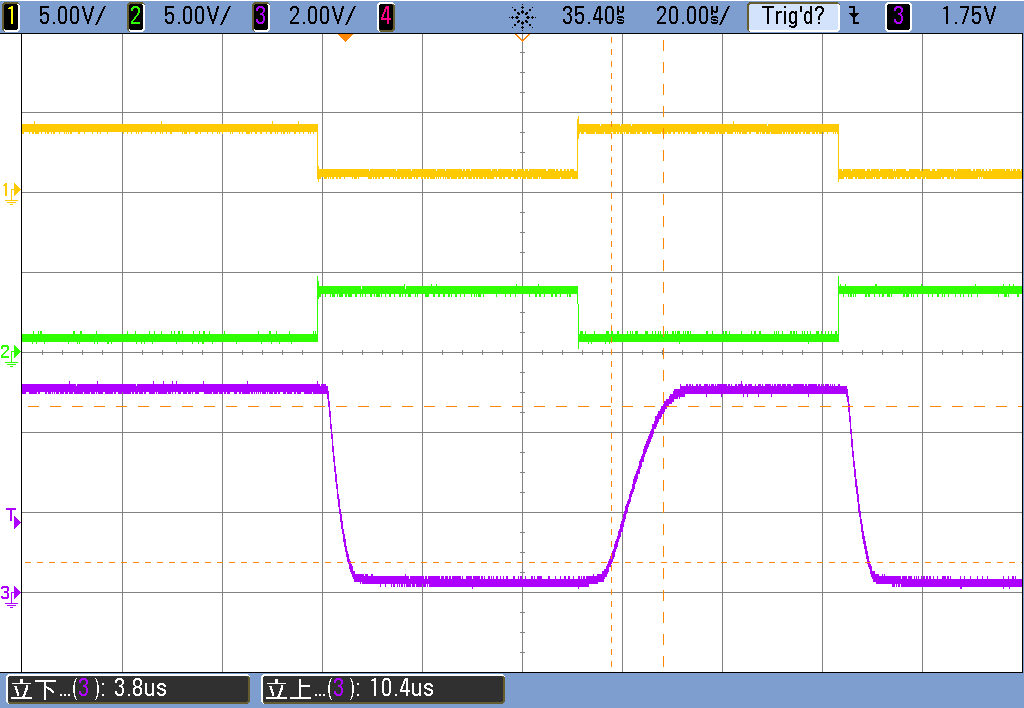

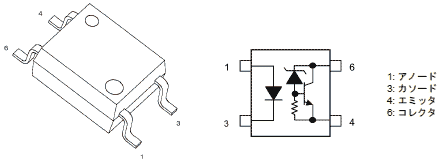

フォトカプラ、TLP2301が到着。 SOPですんで、ユニバーサル基板の裏側にハンダ。  とりあえず、こんな回路で実験。  通信しているラインから信号を横取りしようという もんですんで、ターミネータは設けていません。 GNDもつながなくてOK。 さて、波形です。 負荷抵抗R1は10kΩ。 (クリックで拡大↓)  19.2kBPS(パルス間隔52μS)での通信をモニターしています。 黄色:RS-422 A 緑色:RS-422 /A 紫色:出力信号 定石どおり、L→Hへの立ち上がりが遅れています。 抵抗を3.3kΩにすると、こうなります。 (クリックで拡大↓)  いくぶん早くなってますが、LレベルがGNDから持ち上がって ますかな。 TLP2301の速度、この波形のように19.2kBPSがギリギリ。 9600BPSや4800BPSは余裕。 こんなところでしょうか。 これ以上早い応答を求めるのなら、普通の高速フォトカプラを 使うべきです。 前記事にも載せましたが、データシートのうたいもんく、 「汎用Tr.カプラと1Mbps対応ICカプラの間を埋める製品」 そのとおりです。 |

2016年9月9日 17時17分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4531/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4531/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

|

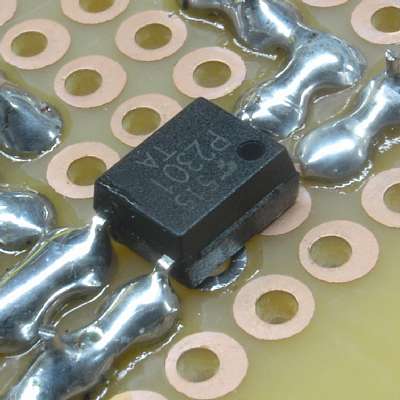

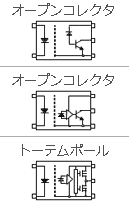

RS422伝送の絡みで、信号横取り用に高速のフォトカプラを 使うことにしたんですが、東芝のページを見ていたら、こんな 新製品を発見。 ・高速通信用フォトカプラ この中の、TLP2301。 ・4ピン(つまり、電源不要で汎用品と置き換え可能)。 ・汎用フォトカプラより高速(〜20KBPS)。 ・低電流で動作。 IF=1mAでCTR=50%。 ・負荷抵抗を10KΩにしても、10KHzは通せる。 汎用品でスピードを上げようとすると、 ・LEDに電流を流す ・2次側負荷抵抗値を小さく ということをしなくちゃなりません。 この新製品だと、電流わずかでスピードアップ。 高速フォトカプラといえば、通常はこんな接続で、 2次側に電源ピンが入って3ピンに。  TLP2301はこんな具合。  (4ピンのパッケージなのに、「1 3 4 6」とピン番を 付けてあるのはご愛敬で) 「汎用Tr.カプラと1Mbps対応ICカプラの間を埋める 製品となっています。」 と、カタログにうたわれています。 今日入荷予定。 ちょいとした通信電文確認用ジグで使ってみます。 ※使ってみました ・さっそくTLP2301 |

2016年9月9日 10時09分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4530/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4530/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年09月07日(水)

|

ロータリーエンコーダのようにグルグル回る軸。 この回転角の平均値(たとえば1秒に1回測定して1分間の平均とか) を出す処理についてです。 値は角度。 1度単位で0度〜359度。 この範囲内をうろうろしている時は、単純に加算した合計値 を加算した回数で割れば平均値が出てきます。 問題は[359度→0度]、[359度←0度]という「0度」を またぐ動き。 これを避けようと、359度を「-1度」と処理しても、今度は [-179度 ←→ +180度]の部分で数値が飛んでしまい、 平均値が得られません。 以前にメモした、 ・オーバーフローするかも? そんな数値の処理 と似ているんですが、ちょいと違います。 検索すると、 ・角度の平均値計算 あれこれ出てきます。 で、あるプログラムで使われていたのがこんな手順。 ・回転角θ(0〜359)のsin値とcos値(-1〜0〜+1)を計算 ・このsin値、cos値をそれぞれに加算合計して平均値を算出 ・sin、cosそれぞれの平均値から、「atan」を使って 元のθを復元。 ※tanθ = sinθ / conθ いかがでしょうか。 |

2016年9月7日 10時48分

| 記事へ |

コメント(3) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4525/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4525/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年09月05日(月)

|

先日来、他人が書いたプログラムの尻拭い。 症状は、 入ったデータと出てくるデータ、なんかおかしい。 たくさんのデータがあるんで、まずは、何をどうしたら おかしくなるかからの検証。 これがたいへん。 で、なんとなくシッポをつかんだようなので、 ソースファイルを眺めて(もちろんエディタやらGREP のチカラを借りて)、怪しいところをチェック。 すると… ありました。 配列に対するポインタの名称「スペル」を間違ってま した。 似たようなデータがあれこれあるので、データ名やら ポインタ名まで似ています。 そして… スペルが長い! ズバリは書けないんで、こんな感じ。 配列名 abc_defg_hijk[] ポインタ名 abc_d_xyz_ptr これが ↓ abc_d_xyz_qtr と1文字違いの名称を使ってる。 プログラムを書く時、似たような処理だと、ソース行を コピペして、配列やポインタなど、名前の違うところを 修正。 トラブルの原因は、これの修正忘れです。 名称の後端を数字にとかにしてるとわかりやすいかと思 うんですが、途中の文字が1文字違い。 このポインタ、通常の動きでは、他では使われてないんで 値はゼロ。 配列の先頭を示します。 そして、この配列には、いちばん最初のデータ確定で、 配列全部に同じ値が入ります。 その後、データ確定ごとに配列の中身を順に更新してい くんですが、ポインタ名を間違っているもんだから、配列 の先頭だけしか書き変わりません。 あとは、初期値。 (間違ったデータじゃないので) そして、何かのひょうしのポインタがゼロじゃなくなったら、 書き込み場所がどっかにいっちゃいます。 ※ポインタの値の範囲は配列サイズ内だったんで、 この配列しかアクセスしませんでした。 文字とかだったら分かりやすいんですが、これ、通常は 大きく変動しない数値データなんです。 そして、値が変動すると、計算結果で出てくる数値がちょ いとだけ動く。 だから、「なんかおかしいなぁ」「何かの誤差かな」 「こんなもんかな」ですまされていたみたいです。 人の作ったプログラムです。 ソースを記すスタイルなんですが、ぱっと見で、スペルの ミスをわかるようしておいてもらいたいところ。 関数の名も、似たようなのが散在しています。 わたしゃ、長い名前はキライです。 |

2016年9月5日 17時47分

| 記事へ |

コメント(1) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4523/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4523/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年08月26日(金)

|

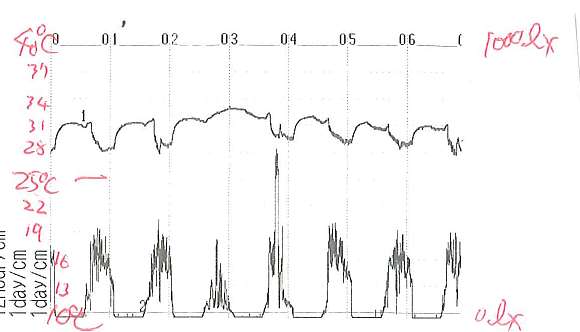

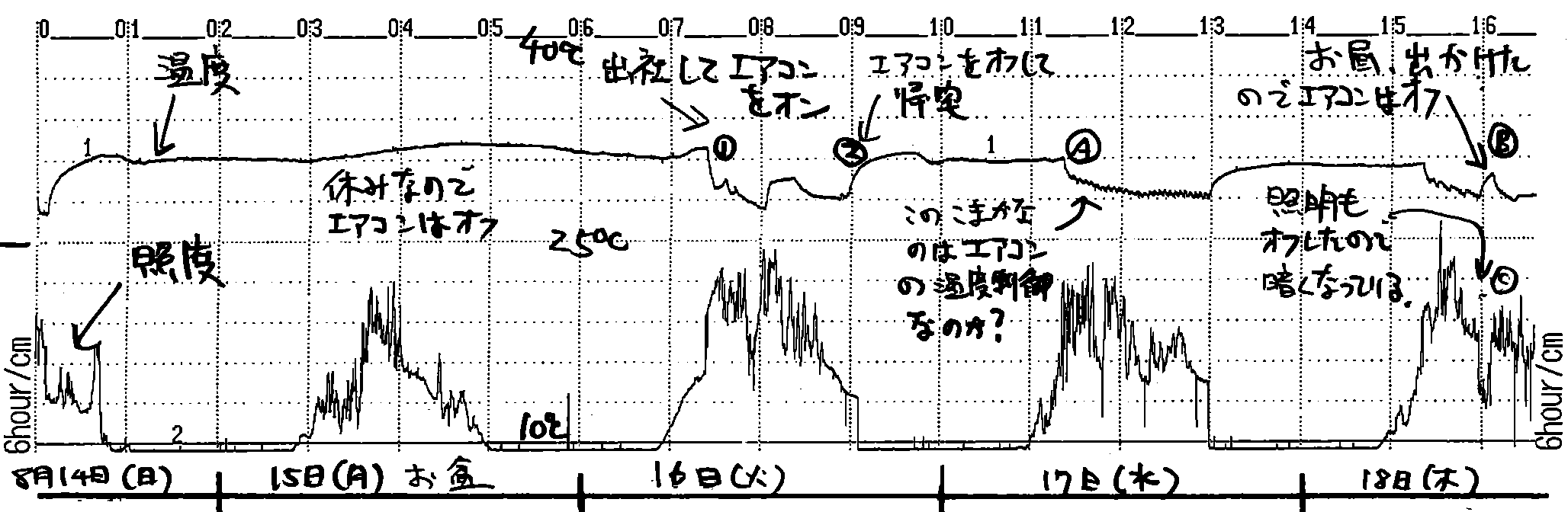

1day/cmの速度で1週間記録するとこうなりました。 (クリックで拡大↓)  [03]のところが8月21日の日曜日。 仕事はしてません。 だもんで、エアコンはオフで室温は下がらず。 そして、部屋の照明もオフ。 窓から(北側)の太陽光だけです。 [04]の月曜日、照度が上がっているのは、これを 置いていた作業机上の照明ランプを点けて作業を したから。 平日の室温変化を見ると、明るくなるとともに 室温が上昇し始め、ちょうどその時に出社して エアコンをオンするので室温下降。 こんな様子が見えてます。 ※前記事 ・ナダ電子プリンタシールドのデモ回路 ・仕事場の温度と照度 |

2016年8月26日 08時51分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4519/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4519/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年08月24日(水)

|

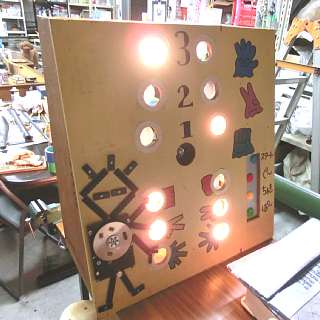

夏の行事で活躍している「いんじゃんマシン」、その制御ソフトを 「14年」ぶりにバージョンアップです。 ↓このあたりでペコが見てます   製作は平成13年。 2001年です。 制御プログラムは2002年が最終バージョン。 今回は、制御ソフトのバージョンアップということで、 外観は変わっていません。 これ↓がCPU部。  制御は「日立」(ルネサスじゃない!)の「H8/3002」マイコン。 外部ROMモードで使ってます。 左側のROM:27C256に制御プログラムを、 右側のROMに音源データを入れてます。 ■何を変えたのか ・問題点 子供が大勢並んでいるとき、「あいこ」が続けて出る ことがあり(乱数で決まる)、早く勝負を決めたいの に「あいこ」が何度も出ると、列の進みが遅くなる。 ※マイコンがグー・チョク・パーをだす頻度は乱数 ・改善 一人への勝負(3回勝負)で「あいこ」が出るのを「1回」 だけにする。 (現状は、乱数で無制限に出る) 3回勝負のうち、一度「あいこ」が出たら、2回目以 降はマイコン側に「後出し」を許し、「あいこ」以外 の「グー・チョキ・パー」を出すようにする。 この結果、一人への勝負サイクルで「あいこ」が出るのは 1回だけとなり(出るタイミングは乱数。出ないことも ある)、勝負の決着が早くなる。 開発環境は「PC-9801」の「MS-DOS」。 ひさびさにPC-9801(9821)のMS-DOSを起動しました。 |

2016年8月24日 20時56分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 / ・青少年指導員 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4517/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 / ・青少年指導員 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4517/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年08月19日(金)

|

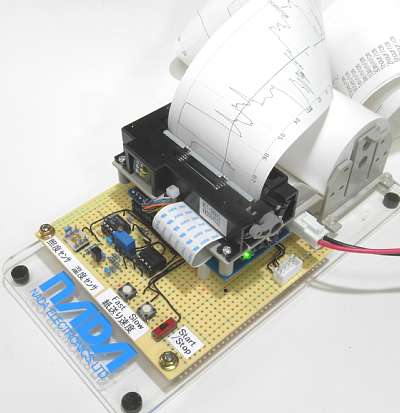

「ナダ電子プリンタシールドのデモ回路」、これで お盆のあいだ、仕事場の室温と照度を記録してみました。 作業机の窓際(北向き)に設置。  (クリックで拡大↑) チャートの送りは「6時間/cm」。 上側のラインが室温の変化。 下が照度の変化です。 温度は10℃〜40℃が測定範囲。 中央が25℃です。 照度は0〜1000LXとなるよう、回路を作っています。 ただし、きちんとしたキャリブレーションはしていま せんので、「変化」という認識で。 14日(日)の昼から、この回路を運転開始。 15日(月)はお盆なので、仕事場はお休み。 エアコンはオフのままなので、室温は下がりません。 16日(火)から仕事。 出社したらエアコンをオンするので、温度が下がります。 (1)〜(2) (B)(C)は、お昼にお出かけしたので、途中でエアコンをオフ して、照明もオフ。 で、ちょい気になるのが(A)の微妙な室温変化。 エアコンの温度制御が見えているのでしょうか。 |

2016年8月19日 09時03分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4511/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4511/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年08月17日(水)

|

トランジスタ技術2014年6月号に載せてもらった、 プリンタシールドでチャートレコーダ。 あれこれ実験するのに必須のツールとなっています。 プリンタシールド、現在はAS-289R2となっていて、旧タイプに 比べて以下のように機能アップしています。 ・シリアル入力信号(およびbusy出力信号)の電圧レベルが 3.3Vと5Vを切替できるように ・通信速度をアップ 9600と38400bpsを切替 ・シリアル入力ピンを2系統から切替できるように この新版プリンターシールドを1台お預かりしていました。 で、何か「チャートレコーダ」のデモ機をと、こんな回路 を作ってみました。 (クリックで拡大↓)  照度センサと温度センサを入力して、変化を出力する という単純なものです。   プリンタシールドをArduino基板に載せるのではなく、 ユニバーサル基板に組んだATmega328pで直接駆動 します。 この回路↓ http://act-ele.c.ooco.jp/toukou/prnsld/z04a.png では、10ポジションのデジタルスイッチで紙送り速度を 決めていましたが、スケッチを少し変えて、「Fast/Slow」 の押しボタンスイッチで速度を変えるようにしました。 これで、10コまでだった紙送り速度の設定が、好きなだけ 増やせます。 まぁ、限度がありますので、以前の最遅設定が6時間/cm だったのを、12時間/cmと1日/cmの2つを増やしました。 1日/cmだと、1カ月の記憶でわずか30cm。 速度の設定はEEPROMに記録してますんで、停電があっても 復旧すれば記録を続行します。 このあたり、PCでのデータロギングとは違って、つないで 動かせば記録が取れるということで便利なわけです。 ※測定例 ・仕事場の温度と照度 |

2016年8月17日 09時17分

| 記事へ |

コメント(2) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4509/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4509/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年08月08日(月)

|

トラ技、2016年9月号の別冊付録がこれ。 ・お話「電波法」入門  JA3VAP・水島親方が執筆。 別冊表紙写真の解説を紹介しておきます 静岡県伊豆市と河津町を結ぶ「旧天城トンネル」です。 国道414号線から旧道に逸れると辿り着きます。 撮影は2013年9月で、いまは右上の白熱電球がLED電球に 替っていますが、川端康成の「伊豆の踊り子」などの 小説に登場した雰囲気を残しています。 出口から差し込む明るい光に、読者の皆さんの実験や 工作の成功と発展を託しました。 表紙写真撮影も筆者、というのが素敵です。 トラ技9月号の付録で紹介した別冊付録の タイトルとは変わっていますなぁ。 |

2016年8月8日 17時59分

| 記事へ |

コメント(1) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 / ・アマチュア無線 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4502/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 / ・アマチュア無線 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4502/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年08月05日(金)

|

ちょいとメモ。 ★http://www.s-manuals.com/smd ・電子部品検索 ・マーク検索 ・記号検索 ・表面実装部品検索 |

2016年8月5日 12時52分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4499/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4499/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年07月21日(木)

|

トラ技の9月号(来月、8月10日発売)の別冊付録は、 どうやら、水島親方の執筆記事とのことでっす。  拡大↓  タイトル:「実験屋のための電波法入門」 |

2016年07月14日(木)

|

仕事場での私のメインPCはWin7。 「Win10にせよ」のメッセージは「はいはい。そうですか」 で流してるわけなんですが、先日、こんなことがありました。 PCとUSBで通信するとある装置(私の設計で作ってる)、 USBのチップはFTDIのFT231X。 仮想COMポートとしてPCは「COMなんぼ」として認識します。 組み立てが出来上がってきたこの基板をチェックする時、 チェックするPCでのCOMポート番号がどんどん進みます。 だもんで、定期的にポートを削除しています。 これはいいんです。 で、いつもだとUSBケーブルを挿してから、10〜15秒くらい 待ったら、新しいCOMポートとして認識されたのですが、 このあいだは、いつまでたって準備完了にならないんです。 新しいハードウェア認識の状態を見ると、 「windows updateを検索中」なんて出て、 これを「スキップ」しても時間がかかるかかる。 5分以上待たされます。 これではチェック作業ができません。 だもんで、チェックは古いWix-XPマシンですることに しました。 これだと、サクサク進みます。 MSのイケズ。 もう、イヤ! |

2016年7月14日 11時18分

| 記事へ |

コメント(7) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 / ・ホームページやブログにパソコン |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4486/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 / ・ホームページやブログにパソコン |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4486/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年07月12日(火)

|

「ツェナーダイオード」と日本語入力するとき、 「TU」じゃなく「ZE」とキーをたたきはじめて、 「ぜ」っと出て「ちゃうちゃう。 またやってもた」 っと「BS」キーを押してます。 そうそう。 漢字変換の単語登録、長年しているのがこれ ・「にり」→ 入力 ・「しり」→ 出力 |

2016年7月12日 11時52分

| 記事へ |

コメント(3) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4484/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4484/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年07月01日(金)

|

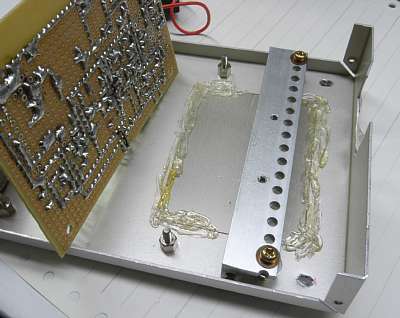

長年、東成区で仕事をしていて、初めて利用させていただきました。 おとといの晩、佐藤テック君に、 「余ってるアルミの板あれへんか?」 と聞いたら、 「下間はんの仕事場の近所に、材料屋があるやん」 「好きな寸法で切ってくれるで」 ということで、紹介してもらったのが井田商店さん。 ほんとにご近所。 歩いて3分。 「1枚からでもOKですよ」 とのことで、1.5mm厚のを切ってもらいました。 180mm×150mmで税抜きで220円。 試作基板を乗せる板です。 穴あけ加工は自力で、ゴム足をペタリ。  アルミだけでなくSUS板や丸棒、角棒、パイプも対応 してもらえます。 通販もOKということで、定尺のアルミ板を買ってきて 切る苦労より楽かと思います。 こんなこと↓にならないように・・・ ※2005年09月28日 指切ったぁぁぁあ |

2016年7月1日 10時09分

| 記事へ |

コメント(1) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4478/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4478/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

|

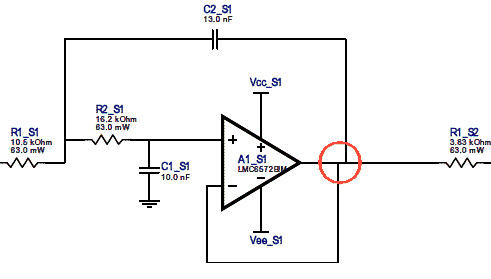

TIのWEBENCHが出す回路図。 こんなのが出てきて(LPF設計)、「ほ〜」。 (びっくりじゃなく、なるほどね) (クリックで拡大↓)  回路図での交差信号の描き方(2014年11月15日)で 紹介した注意点、そのままです。 『交点の記号「●」が無くても、丁字は接続、 十字は交差(未接続)』 という考え方。 赤丸のところ、十字を使わず、二つの丁字でつないで います。 |

2016年7月1日 09時35分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4477/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4477/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年06月25日(土)

|

困った時のグーグルさん。 とりあえずこの略号を調べてみると ・MFとは 思ったとおり、まずはサッカーの「ミッドフィールダー」。 そして、「中波(Medium Frequency)」。 カメラの「マニュアルフォーカス(Manual Focus)」。 ・PLとは 「損益計算書」。 「PL教団」。 「偏光フィルター (polarized filter)」。 「製造物責任法」。 などなど。 う〜む。 電子回路とは関係なし。 これ、何かと言いますと… エヌエフ回路設計ブロック 計測システムモジュール。  ↑ むちゃ高価! これのフィルタユニットの設定に記された記号なんです。  ローパスフィルタの2つのモード。 「MF」と「PL」。 で、もうちょいと調べました。 すると、 MF=最大平坦 max flat PL=位相直線 phase linear ということらしいのです。 回路屋の一般呼称からすると、 MF=バターワース・フィルタ PL=ベッセル・フィルタ ということのようです。 |

2016年6月25日 09時37分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4471/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4471/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年06月22日(水)

|

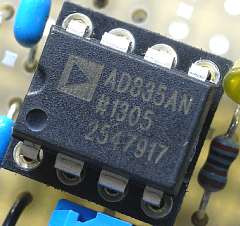

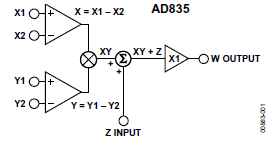

「4-quadrant multiplier」。 日本語で「4象限乗算回路」。 この「4-quadrant」という呼び名がかっこいい。 今回の試作で使ったのはAD835。  こんな内部回路です。  X入力電圧にY入力電圧を乗じた電圧が出力に 出るというICです。 もちろん直流だけじゃなく交流もOK。 XもYも、プラスとマイナス、どっちもOK。 X=Yにすれば二乗回路。 普通のOP-AMP回路では、X+Y(加算)やX-Y(減算)、 微分、積分はできますが乗算に除算は専用ICの出番です。 安価のだとAD633。 でもこれの最低動作電圧が±8V。 試作では±5Vで動かしたかったのでAD835を使いました。 ちょいと高価なICです。 用途は同期検波。 周波数が低いと、この例のようにアナログスイッチが 使えます。 ※電池の内部抵抗測定ツール しかし、周波数が高くなるとマルチプライヤの出番です。 昔はICL8013というのが定番だったんですが、無くなって しまいました。 |

2016年6月22日 10時30分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4470/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4470/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年06月19日(日)

|

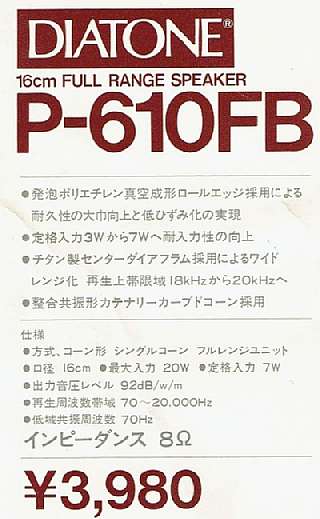

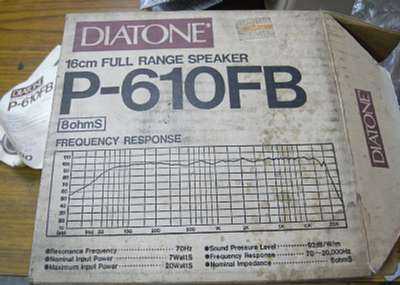

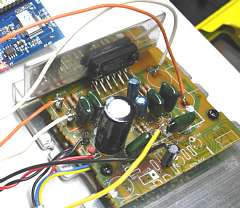

先日の「お盆の精霊流し用御詠歌無限自動再生ツール」の 製作にあたり、「こんなスピーカはいかがっ!?」っと、佐藤君 がガレージに持ってきてくれました。 ダイヤトーンの「P-610FB」。  驚きの新品!でっす。 エッジも劣化してません。   スピーカの箱! 周波数特性を見せるなんて、良いデザインです。  そして、値札。 日本橋のニノミヤ  仮付けで再生してみましたが、さすがの安定音。 今のスピーカのように大パワーは放り込めませんが、イイなぁ。 ちょいともったいないような。 木工細工しなくちゃなりません。 ※追記 P-610FB、こんなアンプ・スピーカと交換になっちゃいました。  RAMSA=松下の「WS-63」。 さっそくバラして、アンプ部基板の上にMP3プレーヤ基板を ドッキング。   増設基板に見えてる三端子レギュレータはMP3プレーヤ 回路用の12V電源。 このアンプのメイン電源が±20Vのトランスを整流していて、 +側が+28Vなんで、それを+12Vに降圧。 ちょいと発熱しますんで、アルミ板をくっつけています。 電源オンで御詠歌が流れるという、専用マシンになりました。 |

2016年6月19日 09時18分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4466/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4466/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年06月16日(木)

|

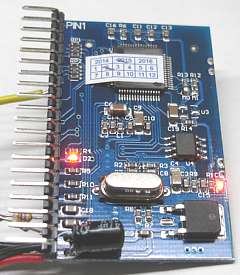

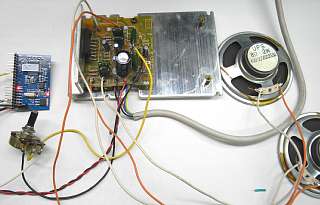

お盆の精霊流し(御幸橋上で行います)に向け、 御詠歌の自動再生ツールを実験してみました。 これまでは、御詠歌が録音されたカセットテープを流して いたのです。 しかし、そのテープがそろそろ怪しくなってきたんで、電 子化というわけです。 ・MP3再生回路 マイコンキットドットコムのMK-138を入手しました。  2GバイトのSDカード・スロットがこの基板の裏にあります。 ・音源 現状はカセットテープが2本。 これをPCに取り込んでMP3に変換。 そのファイルをMP3プレーヤのSDカードにコピー。 音源の提供は、ガレージ常連の葬儀屋さん。 ・アンプ TDA1552qを使ったBTLステレオアンプ。 PCスピーカーの内臓物。 ボリュームがガリになったトーンコントロール部を 基板から切り離し、パワーアンプ部だけにしたもの。  電源は12V。 古いノートPCのACアダプタを再利用。 (ノートPCはアウトになってもアダプタは捨てず に残していたんで) ・スピーカ 2個を仮付け。  本格運用は、もっと大きなスピーカーをと考えていますが、 とりあえず音が出るかどうかの実験です。 MP3プレーヤは、再生端子をGNDにしておくと連続再生 を続けます。 しかし、プレーヤの出力レベルがちょいと小さいです。 アンプのフルパワーを引き出そうとするなら、6dBか 10dBほど(2〜3倍)増幅しなくちゃなりません。 箱入れのときは、ちょいと考えてみます。 ・http://douga.zaq.ne.jp/viewvideo.jspx?Movie=48416217/48416217peevee637479.flv ※続き ・ダイヤトーンP-610FBスピーカ |

2016年6月16日 15時54分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4463/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4463/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年05月21日(土)

|

メモとして、前にも載せたかな。 ・セラミックコンデンサ dcバイアス 容量低下 ・TI : 直流バイアス特性によるセラミック・コンデンサの実容量の問題 ・MAXIM : セラミックコンデンサの温度および電圧変動 ・ムラタ : セラミックコンデンサに直流電圧を印加すると静電容量が変わるのですか? |

2016年5月21日 08時46分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4446/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4446/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年04月28日(木)

|

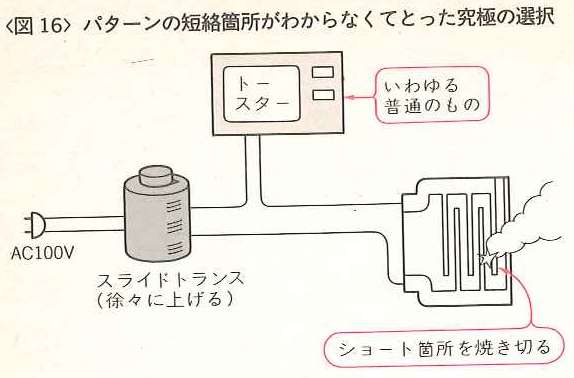

1A定電流電源回路に関連して、たまたま引っ張り出してきた トラ技でこんな記事を発掘。  記事にはこんな文が。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 数年前のことですが、出来上がった基板のVccと GNDがショートしていました。 これは大変と、目を皿のようにしてショートを 捜しましたがなかなかわかりません。やむなく 予備の基板で図16のように接続、問題の部分を 焼き切りました。 1991年3月号 478p 特集:図説 電子部品の使い方・選び方 「プリント基板の知識と使用上の注意 柳川誠介」 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 CVCC電源とテスターで短絡場所を見つけるの、まぁ、 こんな時の対処法なんです。 |

2016年4月28日 15時03分

| 記事へ |

コメント(1) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4432/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4432/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年04月27日(水)

|

トラ技で調べ物をしていたら、こんな記事を発見しました。 2004年8月号p130 特集:保存版 パワーデバイス活用入門 パワーダイオードの基本特性と選定 ダイオードの足の抵抗を、銅の抵抗率から「計算」しておられます。  ※関連 ・1A定電流回路 「足」を測ってみる こちらでの実測は (電圧測定間隔およそ20mmで) 10EDB10 1Aダイオード 1.43 mΩ 1N5404 3Aダイオード 0.30 mΩ 足径 1Aダイオード:0.5mm 3Aダイオード:1.2mmでした。 |

2016年4月27日 17時35分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4431/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4431/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年04月26日(火)

|

1A定電流電源回路の続き。 「バナナ」といっても食べ物じゃなくバナナプラグ。 ジャック側と合わせて、接合抵抗を測ってみます。  チップジャックとターミナルも、そして真鍮棒を削り 出して作ってあるジャンクのプラグも。 このプラグ、よく見ると、プラグ根元と先端部は 別パーツです。 この点も見てみました。  まずはこんな具合にバナナの部分で。  内側:0.69mΩ バナナ部) 外側:0.80mΩ 半田付けする根元で 0.1mΩほどの差がでました。 ハンダした時の熱で、ここの差し込み部の接触に影響 が無いのか気になるところです。 チップジャックもこんな具合に、パネル固定用と 中継用で形状が異なります。   赤:0.84mΩ 緑:1.92mΩ 接触面積の大きな赤い形のが接触抵抗の面で有利です。 そしてジャンクの棒。 十字のスリットが切られています。  0.77mΩでした。 棒そのものの抵抗が電圧測定クリップ間20mmで 0.08mΩだったので、ほとんどが接触抵抗です。 驚くような大きな接触抵抗は出ませんでした。 とりあえずこんなところです。 |

2016年4月26日 13時40分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4430/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4430/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年04月23日(土)

|

1A定電流電源回路、なんでも計ってみようモードになってきちゃいました。 これも気になる「抵抗」です。 みのむしクリップの接触具合を見てみました。 ワニ口クリップではなくって「ミノムシ」。 まずは、単体での導通。 途中でくわえていますが、測っているのは右側のクリップ。  両端の黒・赤で電流1Aを流しています。 中央二つの黒・黄がテスターに行ってます。 この間隔約20mmでで「0.36mΩ」。 電圧測定側黒クリップを左に移して接触抵抗を見てみます。  くわえ方により、ずいぶん数値が変動します。 「1.5〜3.0mΩ」でした。 引っ張っても変わりますし、ねじっても変わります。 「金メッキ」のクリップもありますんで、また今度に。 |

2016年4月23日 10時00分

| 記事へ |

コメント(4) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4427/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4427/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年04月22日(金)

|

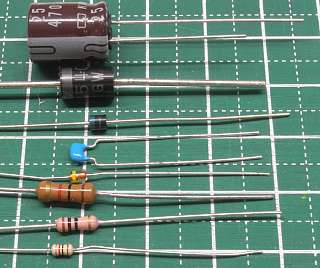

1A定電流電源回路を作った目的は、基板の電源ライン上で 短絡した部品を見つけるためのものでした。 でも、こんな修理ってめったにありません。 ですんで、まっとうに「1A定電流源」として働いて もらい、こんなものを測ってみました。 いわゆる「4端子法」での抵抗測定です。 「1A」の定電流ですんで、「mV」で読んだ値がそのまま 「mΩ」になります。 測ってみたもの↓  これの「足」の抵抗値です。 両端に電流源を。 「20mm」の間隔をあけて(ざっと目測)電圧を測ります。  抵抗やコンデンサの足、クズ線としてユニバーサル基板の 手組み配線で再利用するわけですが、はてさて。 こんな結果。 1/8W抵抗 2.37 mΩ 1/4W抵抗 1.45 mΩ 1/2W抵抗 0.97 mΩ 1SS133ダイオード 10.09 mΩ 0.1uF積セラコンデンサ 11.65 mΩ 470uF25V電解コンデンサ 4.85 mΩ 10EDB10 1Aダイオード 1.43 mΩ 1N5404 3Aダイオード 0.30 mΩ 0.8φ 共晶ハンダ 5.96 mΩ 0.6φ 共晶ハンダ 10.79 mΩ 0.6φ 鉛フリーハンダ 10.50 mΩ 3Aダイオード、さすがにこの太さの足だと抵抗は小さい。 470uFの電解の足、いがいと抵抗がありました。 共晶ハンダも鉛フリーもあまり変わらなかった。 てなことで、参考になりますかどうか。 |

2016年4月22日 09時14分

| 記事へ |

コメント(5) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4426/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4426/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年04月21日(木)

|

1A定電流電源回路、常用ツールに仕立てようとすると、 ケースへの組み込みが不可欠です。 でも、新たにケースを買うのもなぁ〜。 ということで、穴あけに失敗して死蔵してあったアルミ ケースを引っ張り出してきました。 キレイに見えてますが、底板には失敗痕が… うまいこと塞いでいます。  単3電池4本用の電池ホルダーも在庫品。  パネルへの取り付けならタカチの埋込式電池ボックスが いいんですが、手持ちのはMD型外付電池ボックス。 ケースの底面から、アルミLアングルで持ち上げて固定 してみました。 負荷抵抗「0.1Ω」で「1A出力」の時、電池電圧5Vで 電池電流が0.12A。 4Vまで下がると0.15A。 完全に短絡だと4Vで0.13A。 0.22Ωの負荷抵抗で0.18A。 リニアレギュレータだと、電池から電流そのままの1Aが 流れ出しますんで、5〜8倍は作った効果が出ているとな るわけです。 ※追記 穴あけに失敗していた状態、こんなのです。   失敗穴をアルミ板でふさいでホットボンドで固定。 外側は銀色テープでごまかしを。 |

2016年4月21日 08時55分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4425/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4425/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年04月18日(月)

|

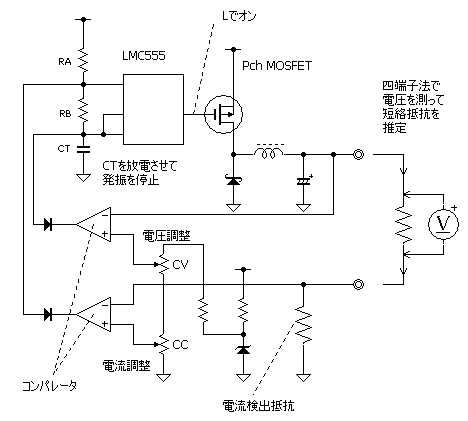

1A定電流電源回路の原理、こんな具合です。 (クリックで拡大↓)  CMOSの「555」を使い、「CT」を放電することで発振を 制御します。 電流検出抵抗は「0.1Ω」。 これに1A流すので、0.1Vが電流側コンパレータの検出 電圧です。 こんなタイミング図になります。 (クリックで拡大↓)  「RESET」端子のでの制御だと,CTは放電されるのですが、 出力が「L」になり、Pch MOSFETがドライブされてしまい ます。 CTを強制放電することで、出力にはHが出て、FETはオフ 状態になります。 「CV側」のコンパレータは、負荷が外れた(軽くなった) 時、出力電圧が不用意に上昇しないようするためのもの です。 検出電圧が低いステップダウン・レギュレータICって なかなかないんですよね。 ※NJU7620というのが、「電流センス基準電圧=0.2V」となっています。 |

2016年4月18日 10時43分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4420/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4420/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年04月16日(土)

|

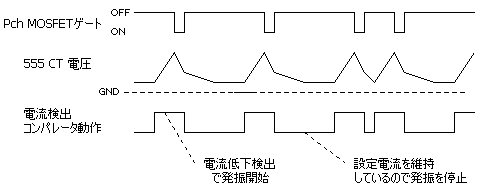

1A定電流電源回路で基板上の短絡部品を探すのは こんな方法です。  回路の修理の時、 ・どこかのICが短絡してて、電源が入らない ・電源ラインに入ったコンデンサのどれかがアウトに こんな場合、パターンに電流を流して、いろんな場所での 電圧ドロップから短絡箇所を推定します。 DIP ICだと、ICの不良じゃなく、ICと基板の間に 「クズ線」が入り込んで電源ラインをショートしてた なんてトラブルにも遭遇します。 ここで使う電源、他の回路に影響を与えないよう できるだけ低い電圧にしておきたいわけです。 ※5V出力の電源に抵抗をかまして電流制限する という方法はとりたくないわけです。 だもんで「CVCC電源」の電圧を低くしたうえで 電流を流すという設定になります。 |

2016年4月16日 10時10分

| 記事へ |

コメント(1) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4419/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4419/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年04月15日(金)

|

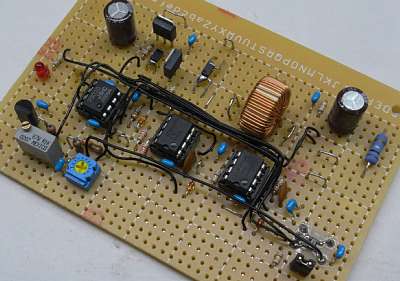

このあいだから、ちょいと実験していた回路です。 ※回路図は、また後日に。  ●目的 ・短絡箇所発見用の定電流(1A出力)回路です。 ・基板に実装された部品や基板そのものが短絡故障し ているとき、どこで短絡しているのかを見つける ための定電流回路です。 ・異常短絡した回路に電流を流し、テスターの電圧レ ンジで最低電圧箇所を探ると、短絡している場所 が分かります。 ・CVCC(定電圧・定電流)電源を使えばいいんですが、 手軽に「電池で運用」できる回路をということで、 作ってみました。 ●仕様 ・単3電池4本で、短絡チェック用の「1A電流」(ただし 発生できる電圧は低い)を流します。 ・電池4本の最低電圧が1本1Vとして、4本で「4V」。 ここから1Aの電流を取り出しますが、4Vの電源側で は0.15Aくらいの電流になり、回路の電池が長持ちし ます。 ・いわゆる「ステップ・ダウン・レギュレータ」で、 低圧(0.3Vで)・1Aの電流を取り出します。 ・制御の主体は「CMOS 555」。 ※補足 ・トランジスタ技術2005年9月号:My tools 第10回 低抵抗測定用アダプタ これの100倍電流版です。 でも、リニア回路じゃなくって、スイッチング・ レギュレータ回路で作ってみました。 回路図はちょいお待ちを。 ※続き ・1A定電流電源回路の利用法 ・1A定電流電源回路ブロック図 ・1A定電流回路 ケースへ組み込み ・1A定電流回路 「足」を測ってみる ・1A定電流回路 みのむしクリップを測ってみる ・1A定電流回路 「バナナ」を測ってみる ・「足」の抵抗 ・基板を焼き切る! |

2016年4月15日 21時44分

| 記事へ |

コメント(1) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4418/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4418/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年04月14日(木)

|

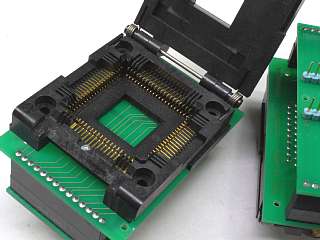

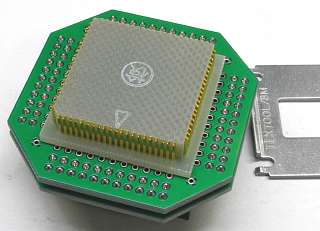

最近は使わなくなりましたが、いろんな変換アダプターを 買ったり作ったりしています。  (クリックで拡大↑) マイコンの内蔵ROMを、ROMライターで書くためのアダプタです。 マイコンに合わせて接続を変えています。 16ビットバスのROMを書くためのアダプタなんてのも作りました。 これ↓はちょいと高価。  これはLCC(窓付チップ)をPLCCに変換するための アダプタ。 これもちょいと高価。  |

2016年4月14日 08時41分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4417/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4417/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年04月12日(火)

|

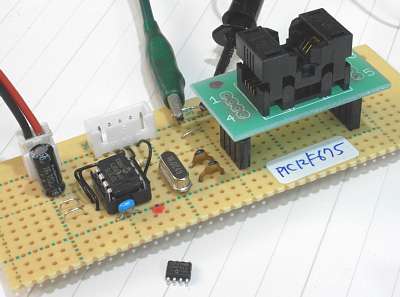

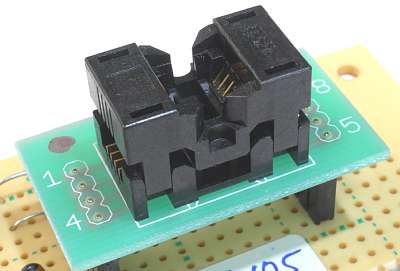

ちょっとした信号発生器の製作です。 使うのは8pin SOPのPIC12F675。 通常ですと、基板にチップをハンダしてから、 インサーキット書き込みでプログラムするの ですが、「プログラムした予備のチップが欲しい」 ということで、生チップをプログラムしなくちゃ ならなくなってしまいました。 DIP ICならTEXTOOL ICソケットが使えるんですが。 SOPとなると、利用できる手持ちのがありません。 ざっとネットを検索すると、シリコンハウスのが目に 留まりました。 変換基板も付いているようです。 で、さっそく買ってきて、こんな具合に。  左側の8pin DIPのでデバッグしてからSOPのに書き込み。 しかし、この変換アダプタ基板、片面基板なんで、接続 用ピンヘッダを下側に延ばすのに不便。  両面基板にして欲しかった。 ※追記 こんな具合に、基板ハンダ面に差し込んだピンヘッダー を浮かして保持し、隙間にコテ先を入れてハンダしました。  |

2016年4月12日 09時43分

| 記事へ |

コメント(3) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4415/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4415/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年04月08日(金)

|

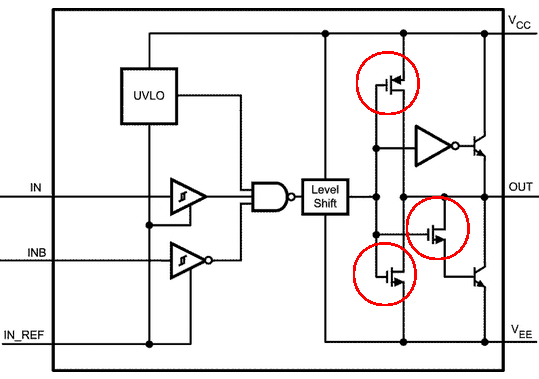

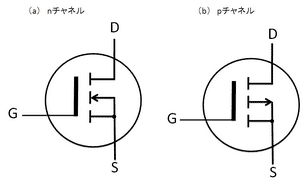

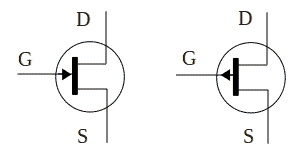

ちょいと「ゲートドライブIC」を調べていたら、 こんな内部回路に遭遇。 TIの石です (クリックで拡大↓)  ※赤丸はこちらで記入 通常、パワーMOSFETはこんな記号です。  それが、普通のバイポーラ・トランジスタのように、 ソースに矢印を付けて、電流の向きを示しています。 ある意味、このほうが絶対にわかりやすい。 ジャンクションFETだと、どっちが「ドレイン」か「ソース」 かぱっと見はわかりませんから。  JFETに関しては、こんな書き方も見つかります。  ・http://www.learnabout-electronics.org/fet_01.php ※関連 ・「電子工作」のキホン ・「子供の科学」の回路図記号 ・トラ技の作図能力が落ちている ・住宅地図、近所に「水田」の地図記号 ・回路図での交差信号の描き方 ・トラ技4月号はフレッシャーズ特別号 ・地図展2006 in 大阪 ・トランジスタのコレクタとエミッタを入れ替えてみると |

2016年4月8日 09時59分

| 記事へ |

コメント(6) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4412/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4412/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年03月24日(木)

|

トランジスタ技術2015年12月号に掲載してもらった記事: 「単電源OPアンプ全23種! オフセット&フルスイング実力テスト」 の中から要点をピックアップして、 仕事場(アクト電子)のHPにアップしておきました。 ・波形1: ゼロボルト付近の挙動 ・波形2: 大信号入力での挙動 がその結果です。 各オペアンプに対する私なりの評価はトラ技の記事を ご覧ください。 バックナンバーとして入手できます。 ※トラ技2015年12月号、著者献本でやってきたのが1冊あるので 下記ツールを購入いただいた時のおまけにいたします。 ・文鎮? いや、ハンダ付け補助ツールです ・マイコン型導通チェッカー 完成品でもok ・電池電圧チェッカ 完成品でもok ・バッテリ放電器 完成品でもok この記事に公開でリクエストしてください。 本は1冊だけですので、人数が多ければ抽選で。 「文鎮」がいちばん安価です(笑) |

2016年3月24日 13時17分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 / ・本 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4396/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 / ・本 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4396/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年03月18日(金)

|

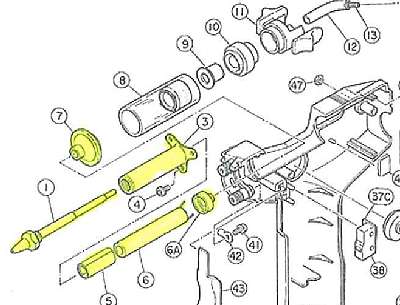

2015年06月にゴム系パーツのメンテをした「デンオン ハンダ吸引器 SC-7000Z」。 これの先端部(ハンダを溶かして吸うところ)が痛んできたんで、交換しようと したんですが、固着してしまって外れない…。 ※何かの時、たまには抜いてメンテはしてたんですが 無理に回したら… パキパキっとひび割れが  先端部  さらに悪いことに、セラミックヒータを貫通している金属パイプ (吸ったハンダが通る)が、ヒータ内面と固まってしまっていて 抜けません。 あちゃまぁです。 しかたないので、ヒータごとの交換となってしまいました。  この吸引機、現在はエンジニアが「SD-20」として扱っていて、 メンテ部品も供給されています。 今回交換したのは、組図の黄色のパーツ。  図の「(5)マイカ」と「(6A)プロテクタ」は部品品番に入っていませんが、 取り寄せてもらえました。 これがなくちゃ、ハンダ付け仕事ができませんのでねぇ。 |

2016年3月18日 15時55分

| 記事へ |

コメント(2) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 / ・修理 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4390/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 / ・修理 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4390/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

|

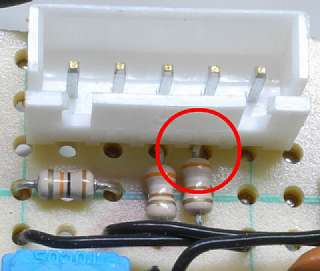

自作回路でのハンダ付け不良。 自分で作業したものだけに落ち込みます。 つい先ほどのこと、使おうとした回路の電源表示LEDが点灯 しないという故障が発生しました。 回路そのものは動いています。 LEDそのものの不良? 考えにくい コネクタの接触不良? JSTのXHコネクタの圧着ミスか? はてさて。 箱をばらして回路を追いかけてみると… コネクタを介してLEDにつながっているのはこの390Ωの抵抗。  これが端子と導通していません。 基板を裏返すと、原因判明。  抵抗の足にくっつくはずのハンダが外れてます。 以前に使ったときにこの異常には気付かなかったんで、 最初からハンダがまったくくっついていなかったわけ じゃなさそうです。 別角度から  持ち運びのときの振動が原因したのか? いずれにせよハンダ付けの失敗。 眼も衰えてきていますし、ちょいと落ち込んでいます。 エラそうなこと言えません。 ・圧電ブザー不良 |

2016年3月18日 11時50分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 / ・修理 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4389/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 / ・修理 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4389/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年03月17日(木)

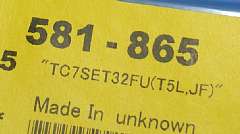

RSコンポーネンツから届いた半導体。 通常は、シールにRS品番(番号)とともにICの型番がプリントされています。  ところが… RS品番しか記入されていない袋が…  調べるのが面倒だよっと。 しかし、「Made In unknown」って。 |

2016年3月17日 08時48分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4388/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4388/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年03月16日(水)

|

「インピーダンス」の唄を発見! ・kana - 恋のインピーダンス ※関連 ・インピーダンス・ダンス ★いんぴーダンス  (クリックで拡大↑) |

2016年3月16日 11時56分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 / ・ホームページやブログにパソコン |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4387/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 / ・ホームページやブログにパソコン |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4387/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

|

2011年10月06日 ワイヤーストリーッパーでウダウダ言っていた ホザンの「P-945」がいよいよアウト。  接着して使ったいたんですが、グリップ・ゴム部の 破れがひどくなり、スプリングのチカラに負けちゃう ようになったんです。 「ホーザンテクニカルホットライン」に相談しましたら、 P-945/P-946/P-963のグリップは現行品モデルと 互換性がある。 このパーツリストのグリップが使える。 http://www.hozan.co.jp/support/parts_list/P945_963.htm スプリング保持用の金具はグリップ差込後に挿入。 グリップ部分のゆるみ、抜けについて、ロック機 構の構造上同じ症状が発生する。 バネを固定する金具を接着剤などで固定することで バネの反力によるグリップの抜けは防げる。 しかし、そうするとグリップの交換に支障が出る。 何卒ご了承のほどを。 ということです。 P-945はすでに廃番。 しかたないですなぁ。 ※関連 ・ホザンのワイヤーストリッパ ・ベッセル製ワイヤーストリッパ |

2016年3月16日 10時43分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4386/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4386/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年03月11日(金)

端面切削に続いてタップ切りの様子です。 スマホ(ネクサス5)で撮った写真だそうです。 |

2016年3月11日 20時11分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4381/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4381/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年03月09日(水)

|

文鎮? いや、ハンダ付け補助ツールですの新ロット製作、 棒材から切り出したあと、端面をキレイにしているところの 写真がやってきました。 工作機械はフライス盤。 油をかけながらの作業です。   エンドミルの径、20mm。 3枚刃で180RPMとのことです。 今回のロット、製作数は23。 |

2016年3月9日 19時40分

| 記事へ |

コメント(2) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4380/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4380/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年03月08日(火)

|

タンタルコンデンサといえば、ショートモードでの故障が多い (経験上も)のですが、今日の修理で出会ったのはちょいと違い ました。  左側のには、実装後固定用のホットボンドが付着。 積分回路の積分用コンデンサに使われていまして、これがアウトに。 この壊れ方が、リーク電流の増大。 それも、印加電圧により微妙に変動しちゃうのです。 だから積分動作がはちゃめちゃ。 フィードバック制御回路だから余計にやっかい。 短絡モードなら、単純なテスターチェックですぐにわか るんですが、リークの増大となると、回路を動作させた 上でのチェックでしかわかりません。 不良部品の発見に、えらい時間がかかりました。 ※1994年製の回路でした。 私の設計じゃないよ。 ※さまざまな電子機器、電子回路の修理依頼について:(有)アクト電子 ※フィードバック制御でのトラブル例 故障個所を見つけるまでがたいへん ・電源の修理依頼 ・抵抗一本で ・逝くならきちんとどうぞ… |

2016年3月8日 17時19分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・修理 / ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4378/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・修理 / ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4378/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年03月03日(木)

|

昨日は東大阪市の機械設計屋さんで仕事してました。 で、作業場の六角レンチを入れた工具箱をふと見ると… 見たことのある文鎮? いや、ハンダ付け補助ツールですが入って いるではないですか!  こちらの文鎮とは寸法が異なりますし、 素材はアルミです。 「これ、どないしましたん?」と聞きますと、 『出入りの電気屋さんが置いていった』 『コネクタのハンダ付けに便利やから』と。 いやぁ、同じことを考える人がいるものです。 昨日の仕事、実作業よりこれを見たほうが驚きでした。 |

2016年3月3日 09時41分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4375/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4375/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年02月29日(月)

|

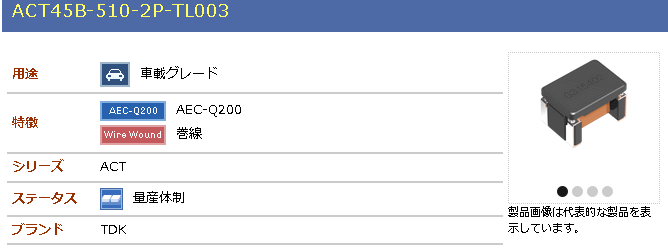

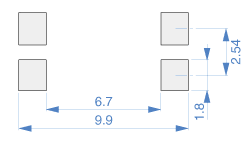

設計を手がけた回路でTDKのコモンモードフィルタ ZJYS51R5を使っています。 これが廃番だと。 単純なパーツなんですが、同形状のが入手できないとなると 「困ったぞ」になってしまいます。 ●廃番のアナウンス (クリックで拡大↓)  ●代品 (クリックで拡大↓)  ちょっとくらい形状が違ってもOKなんですが、 パターンも異なるやんけ〜〜〜〜 (怒りモード)  ↑これが、これ↓に  |

2016年2月29日 11時09分

| 記事へ |

コメント(2) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4373/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4373/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年02月19日(金)

|

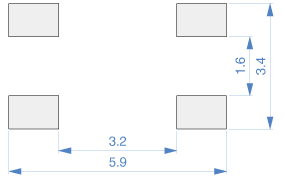

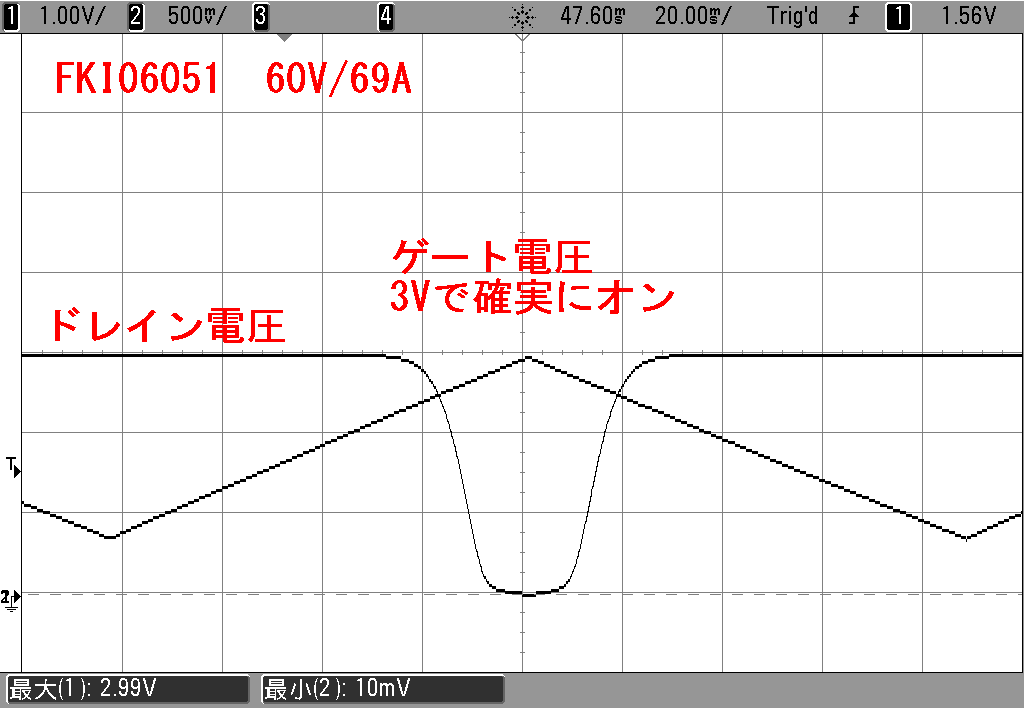

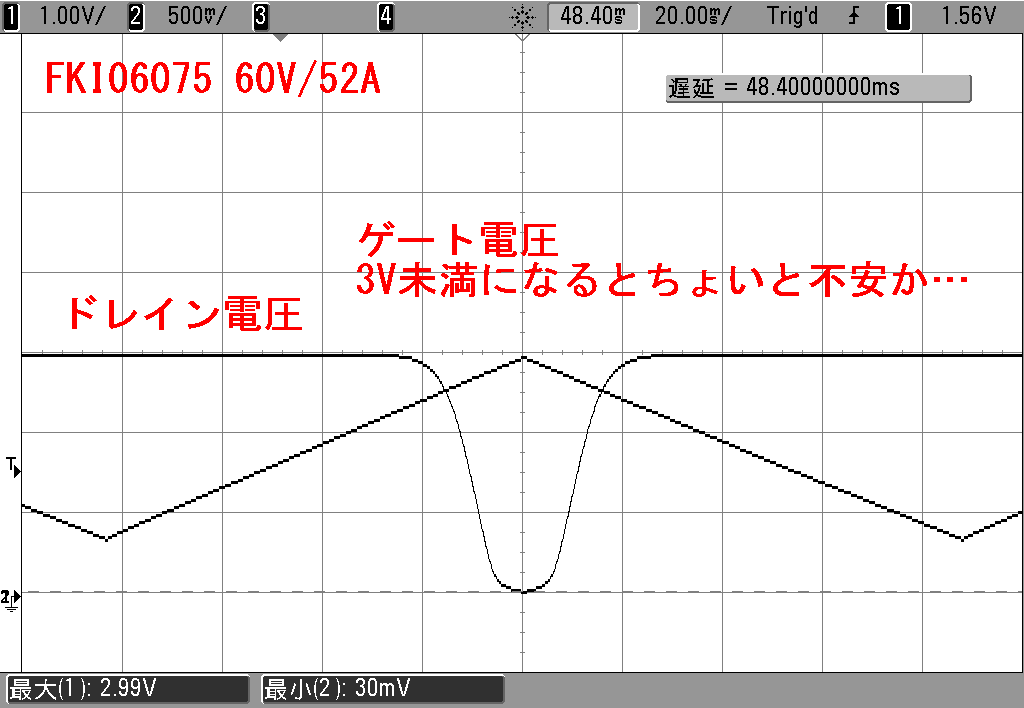

NチャンネルパワーMOSFET、いつも使っているのが 東芝の2SK2232。 ゲートしきい値のmaxが2.0Vで、3Vで駆動しても、安心(?) して使えます。 ところが、これ、生産終了予定品。 何か代わるものがないかと探していたんですが、秋月で 目に留まったのが、サンケンの ・FKI06051 ・FKI06075 の二つ。 しかし、スペックを見るとゲートスレショルド電圧のmaxが 2.5Vと2SK2232に比べてちょいと高いのです。 3Vの電源電圧で使うとどうなのかと、ちょいと状態を確か めてみました。 使用回路はこんなの(クリックで拡大↓)  三角波を発生させてゲートをドライブ。 1.5Vの電源から1Ωの抵抗を通してドレインに電源供給。 その様子をオシロで観察しました。 ●2SK2232  ●FKI06051  ●FKI06075  サンケンの2つ、3Vでは大丈夫そうですが(2SK2232より ドレイン電圧は低くなっている)、どんなもんでしょ ね。 ちょいと悩みます。 |

2016年2月19日 17時19分

| 記事へ |

コメント(4) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4366/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4366/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

|

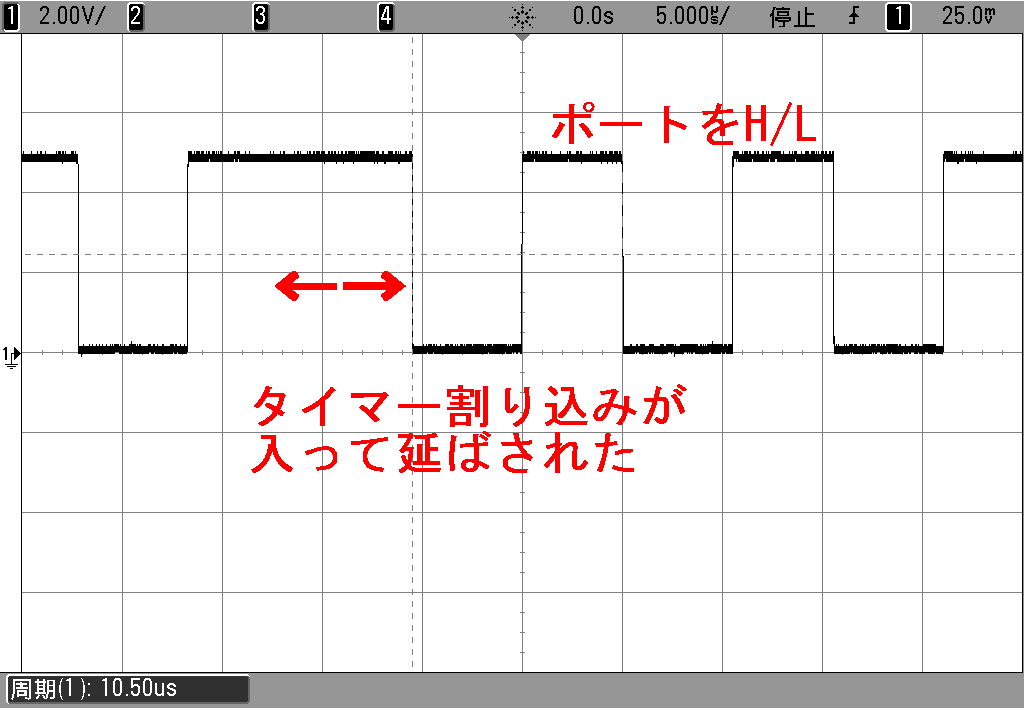

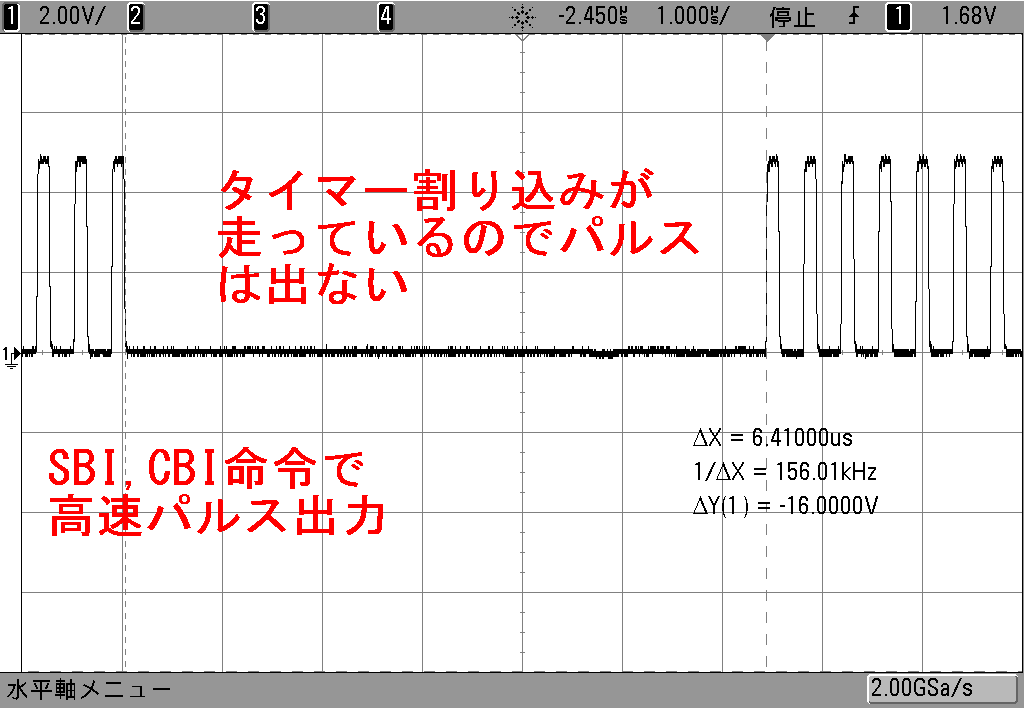

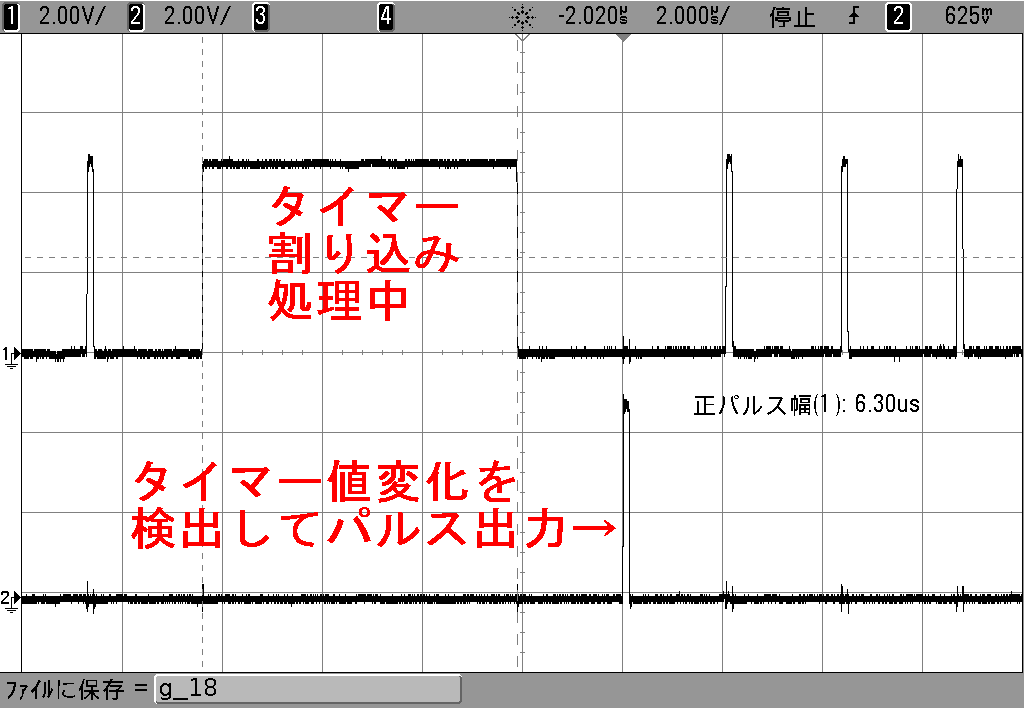

Arduinoの内部で勝手に実行されているタイマー割り込み、 (タイマー0のオーバーフローが使われている) その実行時間を調べておきました。 いわゆるシステム割り込みで、ユーザープログラムが走り 始める時、その裏でこれが勝手に走り始めます。 これが、millis()関数などのタイマーを管理しています。 メイン側で、タイミングにクリチカルな処理を行う時は、 この割り込みが裏で動いていることを自覚しておかなくて はなりません。 これがいやなら、処理の前に割り込み禁止命令を入れてお きます。 ただし、1ミリ秒以内に割り込みを有効に戻しておかないと タイマーが遅れます。 ●確認方法1 「loop」内で出力ポートにパルスを出し、そのパルスの 変動をオシロスコープで観察します。 スケッチはこんな具合。 void setup() { pinMode(8, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(8, HIGH); // pin8にH/Lパルス digitalWrite(8, LOW); } これの観察結果(クリックで拡大↓)  割り込み処理が入ると、パルス出力の間隔が変わり ます。 ●確認方法2 digitalWriteを使うと、パルス幅が長くなるので、 「SBI CBI」命令を使います。 #include "wiring_private.h" // sbi,cbi命令用 #define D8_H (sbi(PORTB,PORTB0)) // digital pin8 #define D8_L (cbi(PORTB,PORTB0)) void setup() { pinMode(8, OUTPUT); } void loop() { while(1){ // 永久実行で D8_H; // pin8にH/Lパルス D8_L; } } すると、こうなります。(クリックで拡大↓)  むちゃ出力パルスが早くなりました。 この処理時間(6.5マイクロ秒ほど)が約1msに1回、 入るのです。 ●割り込み周期を見る 約1msに1回と記しましたが、割り込み周期は正確な1msでは ありません。 (タイマー0のオーバーフローということで、ハードでは 微調整できないのです) それを確認してみます。 こんなスケッチです。 #include "wiring_private.h" // sbi,cbi命令用 #define D8_H (sbi(PORTB,PORTB0)) // digital pin8 #define D8_L (cbi(PORTB,PORTB0)) #define D9_H (sbi(PORTB,PORTB1)) // digital pin9 #define D9_L (cbi(PORTB,PORTB1)) unsigned long tm1; // ミリ秒タイマー void setup() { pinMode(8, OUTPUT); // pin8はサイクル実行 pinMode(9, OUTPUT); // pin9は1ms経過で } void loop() { while(1){ D8_H; // pin 8 H,Lパルス出力 D8_L; if(tm1 != millis()){ // タイマー変化あり D9_H; // pin 9 H,Lパルス出力 D9_L; tm1 = millis(); } } } こんな波形が出てきます。 まずこれ。 1msの変化検出したところ。 (クリックで拡大↓)  このpin9パルスの周期をオシロで読むと1msを超えて いることがわかります。 (クリックで拡大↓)  タイマー値の変化を検出して出しているパルスが1ms ちょいの間隔で見えています。 正確には、システムクロック周波数16MHzの1/64の1/256で 「1.024ms」。 (タイマー割り込み内では端数をうまく処理して millis関数での誤差が出ないようにしています) ※追記 せっかくなんで、このタイマー割り込み処理の機械語命令 を拾っておきました。(avr-objdumpを使ってで出てくる) まずこれがwiring.c内のCで記述されたタイマー割り込み プログラム。 volatile unsigned long timer0_overflow_count = 0; volatile unsigned long timer0_millis = 0; static unsigned char timer0_fract = 0; #if defined(__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__) ISR(TIM0_OVF_vect) #else ISR(TIMER0_OVF_vect) #endif { unsigned long m = timer0_millis; unsigned char f = timer0_fract; m += MILLIS_INC; f += FRACT_INC; if (f >= FRACT_MAX) { f -= FRACT_MAX; m += 1; } timer0_fract = f; timer0_millis = m; timer0_overflow_count++; } コンパイルされて出てきた機械語がこれ。 00000174 <__vector_16>: 174: 1f 92 push r1 176: 0f 92 push r0 178: 0f b6 in r0, 0x3f ; 63 17a: 0f 92 push r0 17c: 11 24 eor r1, r1 17e: 2f 93 push r18 180: 3f 93 push r19 182: 8f 93 push r24 184: 9f 93 push r25 186: af 93 push r26 188: bf 93 push r27 18a: 80 91 01 01 lds r24, 0x0101 18e: 90 91 02 01 lds r25, 0x0102 192: a0 91 03 01 lds r26, 0x0103 196: b0 91 04 01 lds r27, 0x0104 19a: 30 91 00 01 lds r19, 0x0100 19e: 23 e0 ldi r18, 0x03 ; 3 1a0: 23 0f add r18, r19 1a2: 2d 37 cpi r18, 0x7D ; 125 1a4: 20 f4 brcc .+8 ; 0x1ae 1a6: 01 96 adiw r24, 0x01 ; 1 1a8: a1 1d adc r26, r1 1aa: b1 1d adc r27, r1 1ac: 05 c0 rjmp .+10 ; 0x1b8 1ae: 26 e8 ldi r18, 0x86 ; 134 1b0: 23 0f add r18, r19 1b2: 02 96 adiw r24, 0x02 ; 2 1b4: a1 1d adc r26, r1 1b6: b1 1d adc r27, r1 1b8: 20 93 00 01 sts 0x0100, r18 1bc: 80 93 01 01 sts 0x0101, r24 1c0: 90 93 02 01 sts 0x0102, r25 1c4: a0 93 03 01 sts 0x0103, r26 1c8: b0 93 04 01 sts 0x0104, r27 1cc: 80 91 05 01 lds r24, 0x0105 1d0: 90 91 06 01 lds r25, 0x0106 1d4: a0 91 07 01 lds r26, 0x0107 1d8: b0 91 08 01 lds r27, 0x0108 1dc: 01 96 adiw r24, 0x01 ; 1 1de: a1 1d adc r26, r1 1e0: b1 1d adc r27, r1 1e2: 80 93 05 01 sts 0x0105, r24 1e6: 90 93 06 01 sts 0x0106, r25 1ea: a0 93 07 01 sts 0x0107, r26 1ee: b0 93 08 01 sts 0x0108, r27 1f2: bf 91 pop r27 1f4: af 91 pop r26 1f6: 9f 91 pop r25 1f8: 8f 91 pop r24 1fa: 3f 91 pop r19 1fc: 2f 91 pop r18 1fe: 0f 90 pop r0 200: 0f be out 0x3f, r0 ; 63 202: 0f 90 pop r0 204: 1f 90 pop r1 206: 18 95 reti 「unsigned long」の加算や比較処理の実態が見えています。 ※関連 ・ラジオペンチ ArduinoのMStimer2の精度の改善 ・Arduinoでの時間管理:放課後マイコンクラブ ・Arduinoの入力速度を調べた |

2016年2月19日 12時01分

| 記事へ |

コメント(1) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4365/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4365/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2016年02月16日(火)

|

ちょいと古い話ですが、「箪笥」に「ダンス」。 なにやらインピーダンスを検索して、この<絵>が載っている 記事に来られているようなのです。 まずは絵を再掲。  The BASIC:黄昏劇場より「インピーダンス・ダンス」!!。 正式には『いんぴーダンス』とひらがな使いですかな。 ※検索結果 ・インピーダンスとはどんなダンスなのですか。 ・インピーダンスとはどんなダンスでしょうか。 ・インピーダンス | 8bitodyssey.com 画像が→http://8bitodyssey.com/diary_photo/20080303.gif ・石井星山 ホームページ 日記 2011.02.01 ここにも絵が→http://www.ishi-i.jp/2011/110201.jpg どなたかMMDでインピーダンスの歌と踊りをよろしくです。 ハイ・インピーもロー・インピーも、みんな踊れや踊れ! |

2016年2月16日 10時00分

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4363/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| ・電子回路工作 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/4363/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 次へ |