2010�N01��15��(��)

|

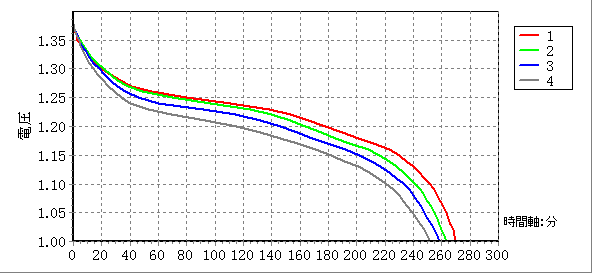

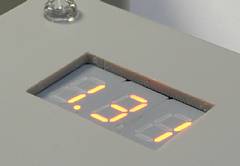

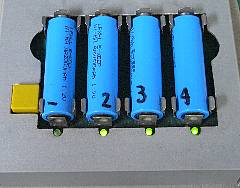

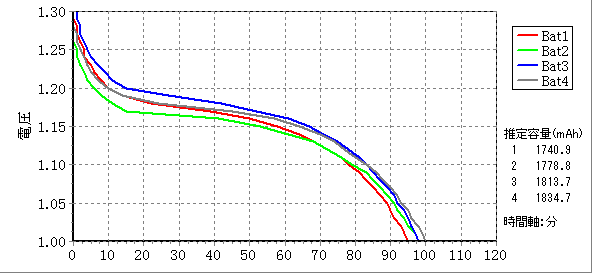

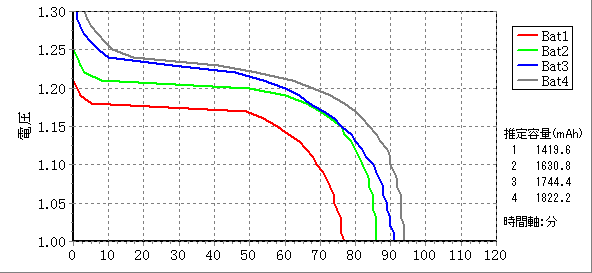

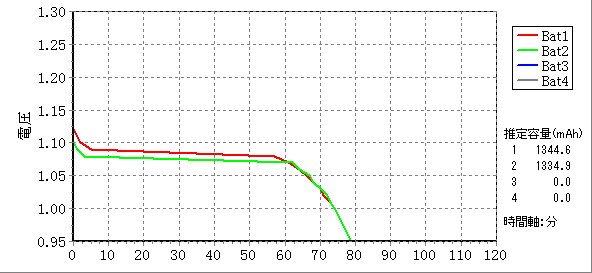

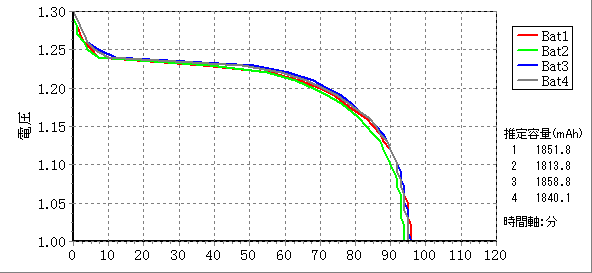

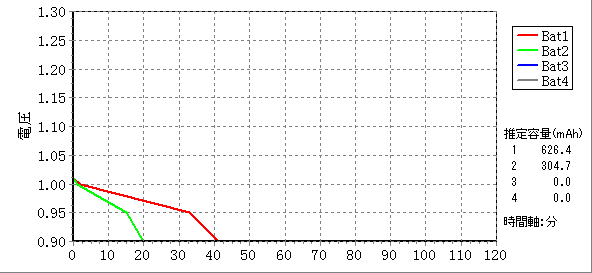

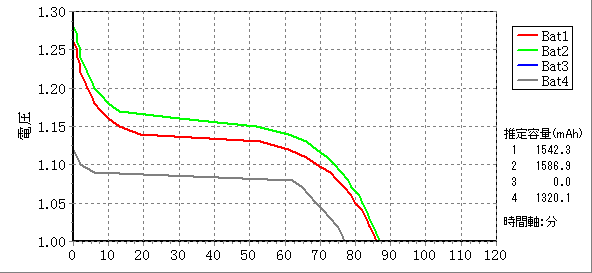

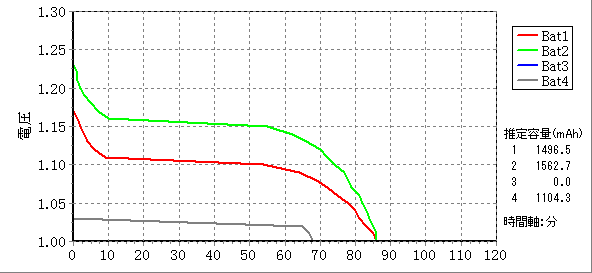

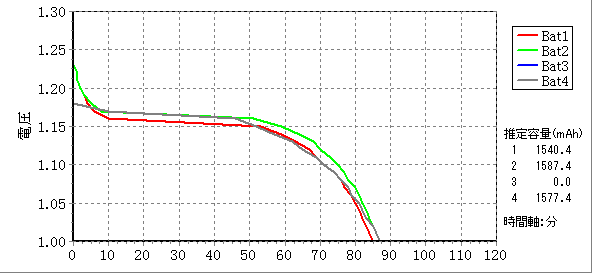

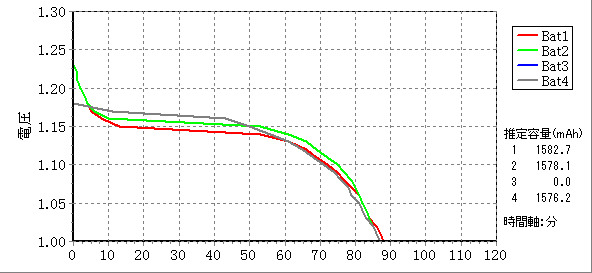

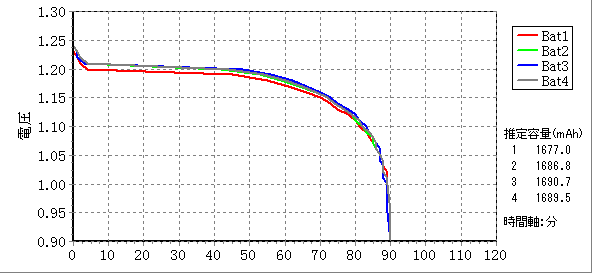

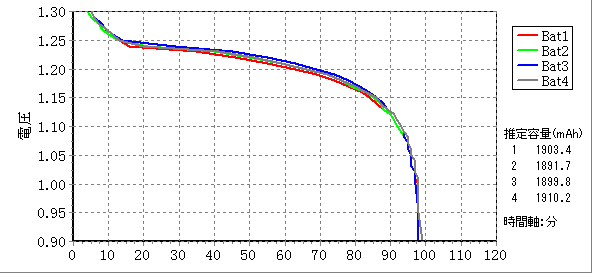

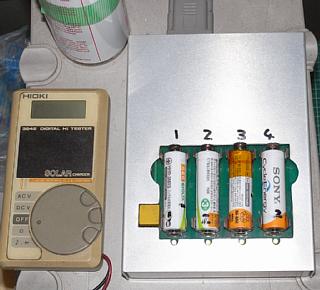

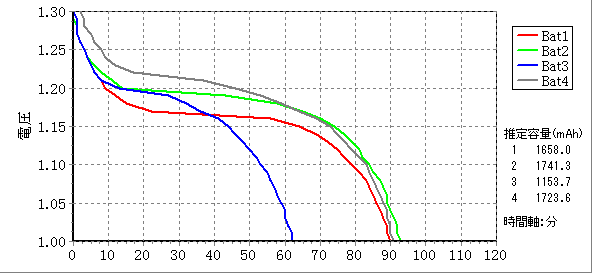

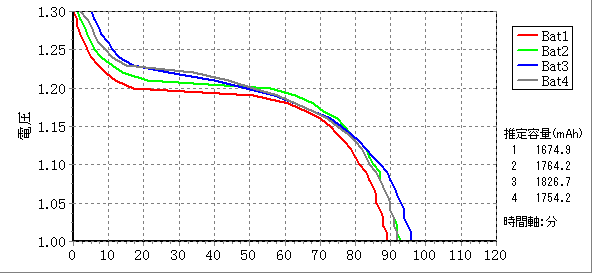

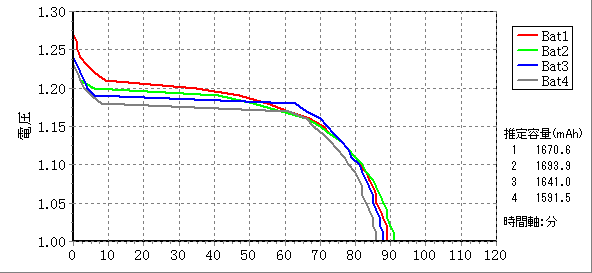

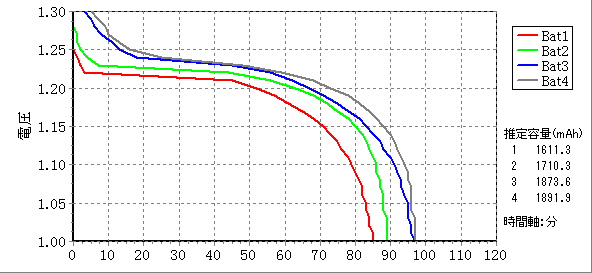

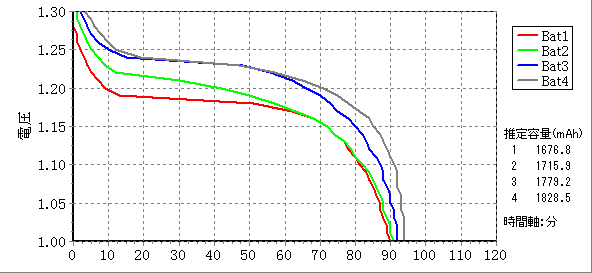

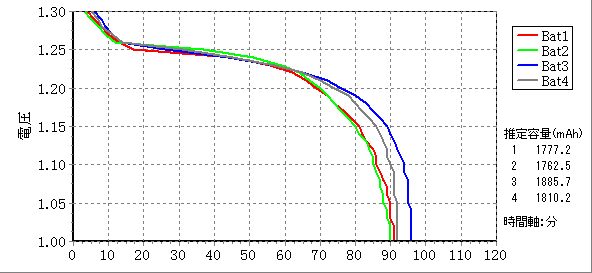

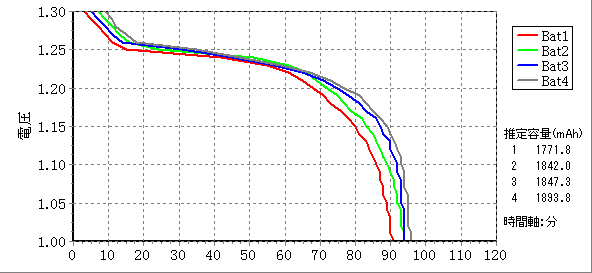

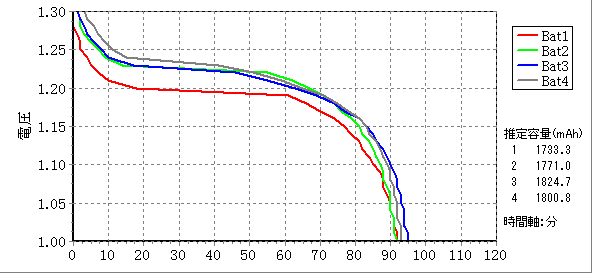

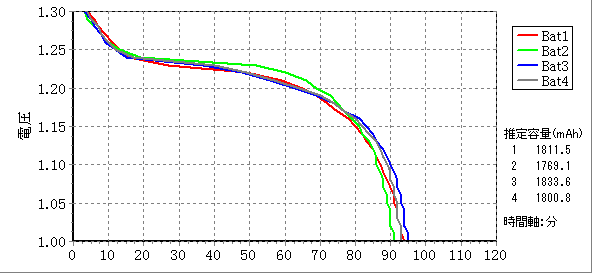

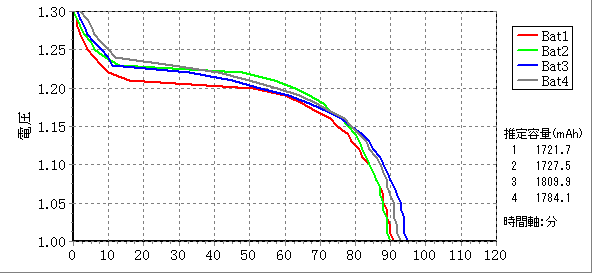

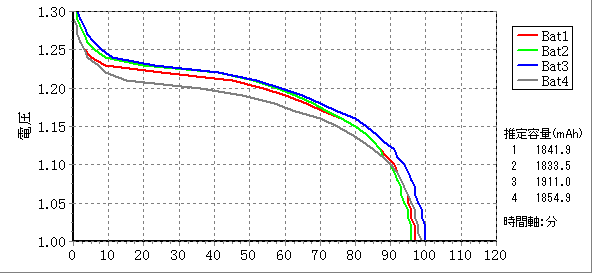

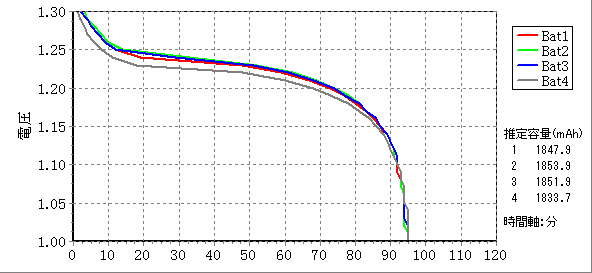

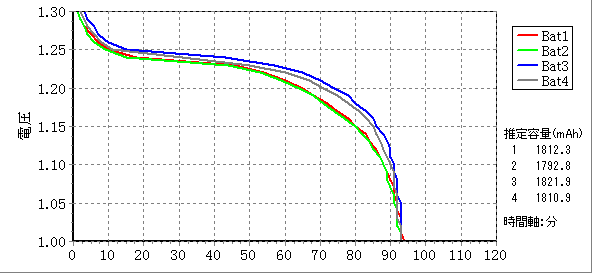

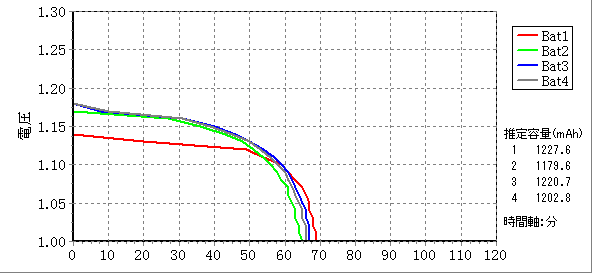

�j�b���d�r�i�[�d���G�{���^ HHR-3MRS�j�̃T�C�N���ϋv���������A 600�T�C�N�����I���܂����B 600�T�C�N���ڂ̃f�[�^�Ɖߋ��̃f�[�^���s�b�N�A�b�v���č��킹�A �O���t�ɂ��Ă���܂��B  1�i�ԁj�F50�T�C�N���� 2�i�j�F200�T�C�N���� 3�i�j�F400�T�C�N���� 4�i�D�j�F600�T�C�N���� JIS C8708�\9�̎菇�ɂ�鎎���ł́A50�T�C�N�����Ƃɕ��d�I�~�d��1.00V �܂ł�0.2C���d�i5����=300���j���s����̂ŁA���̂Ƃ��ɕ��d�������擾 ���Ă��܂��B ���d���Ԃ������������A�܂��܂����C�ł��B �ł��A�����ɔ�ׂēd���������Ԃ����Ă����悤�Ɏv���܂��B �@�@�i�C���E�����̉e���H�j 800�T�C�N���ڂɌ����āA�������p�����Ă��܂��B ���O�L�� �E2009�N07��02���@�j�b���d�r�̃T�C�N���ϋv�������� �E2009�N09��22���@�j�b���d�r�̃T�C�N���ϋv�������� #2�@��200�T�C�N���ڂ̃O���t �E2009�N10��10���@�j�b���d�r�̃T�C�N���ϋv�������� #3 �E2009�N11��13���@�j�b���d�r�̃T�C�N���ϋv�������� #4�@��400�T�C�N���� |

2010�N1��15�� 09��10��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1845/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1845/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2010�N01��13��(��)

|

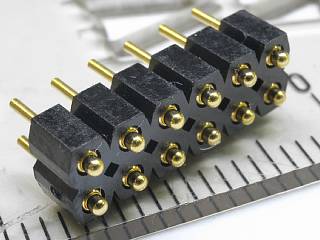

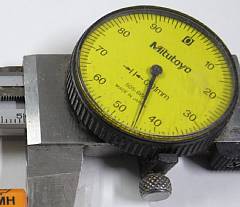

�d����ŃL�b�g��Еz���Ă����u�d�r�d���`�F�b�J�[�v�A����̕��i���ꕔ�ς��܂��B �u�ł����Ǝv�����̂�...�@�������AVref! - M S Technical Laboratory�v�ŁA�b���Ă��� �̂ł����A ��5mm�̎����X�y�[�T��6mm�̂��̂ɂ��āA��ƃP�[�X�̋�Ԃ�1mm�L�����悤 �Ƃ����ژ_���ł��B �d�r�z���_�[�[�q�̔z���X�y�[�X�ɏ����]�T�����܂�܂��B �������A�P�[�X�W�Ƃ̊Ԋu��1mm�����Ȃ�̂ŁA�w�̍������i�i�d���R���f���T�j�� �������Ă��܂��̂ł��B ���̂��߁A��w�^�C�v�̃R���f���T����肵�܂����B �܂��A�X�y�[�T�̈Ⴂ�B  �E�����݂�5mm�ō���6mm�B�@6mm�̂��̂ɂ���킯�ł��B ��O�̑�2�{���d�r�z���_�[�̓d�ɒ[�q�ł��B ���̒����ق����P3�d�r�p�B �����ēd���R���f���T���w�^�C�v�ɂ��܂��B  �������݂̂��́B��11mm����܂��B ������w�^�C�v�̓d���R���f���T�B �K�i�ł�H=5mm�ł����A���ۂɂ͂�����������܂��B ��Ɏ�������Ƃ���ȋ�B  ��Ԕw�̍������i�A����܂ł͓d���R���f���T�������̂��R�C���ɂȂ�܂��B ���̑��ɕς��镔�i���r�X�B �]�T���ł����̂ŁA�d�r�z���_�[�̌Œ�Ɏg���Ă���^�b�s���O�r�X�̌`��� �E���̂��̂ɕς��܂��B  �����Ƃ�l=10mm�Ŕ����Ă���M�r�X�Ȃ̂ł����A�����̌`�̂ق���� �Z���̂ł��B ��Ɏ����������i�̑��i�n���_�ʁj�Ƃ̐ڐG���ڗ����Ă���܂ł͍��� �̂��̂�I��ł��܂����B �����ЂƂς���̂������r�X�B  ����l=4mm�̂�8�{�g���Ă��܂��B �P�[�X��2mm�A���1.6mm�A5mm�X�y�[�T�ŁA�v8.6mm�B �����r�X4mm�~2��8mm�ƂȂ�X�y�[�T���̋�Ԃ�0.6mm�B ����A�X�y�[�T��6mm�ƂȂ�̂ŕЕ��̃r�X�i�P�[�X��ʗp�j�̒����� 5mm�ɂ��Ă�������Ƃ߂���悤�ɂ��܂��B 4mm�̂���4�{�Ŋ���Œ�A5mm��4�{�ŃP�[�X�\�ʂ��Œ�Ƃ����ӂ��ɂȂ� �܂��B ���̎蒼���ɔ����āA7segLED�̕\�ʂ�1mm���ɓ����Ă��܂��܂��B ����  �V�K��  LED�iLSHD-7501�j�̃J�^���O�����܂��ƁA�\�ʍ�=6.09mm�ƂȂ��Ă��āA �X�y�[�T���i6mm�j��菭���傫���̂ł��B �ł��̂ŁA�P�[�X�ɊJ���鑋�́A����ʂ�LED3�R�̊O�a���傫�����Ă����� ����Ȃ�܂���B �g�ݗ��ė��ŏЉ�Ă��܂��悤�ɁA�X���[�N�A�N������LED�O�ʂɎ��t�� ��ƌ��h���ƂƂ��Ɏ��F�����ǂ��Ȃ�܂��B �������g�݂����d�r�d���`�F�b�J�[�����i��2����o���܂��B ����̕��i�ύX�A�m�F�̂���2��g�ݗ��Ă܂����B�����Еz���܂��B ���i�Ƒ��t���@���O��i12��12���j�Ɠ���8500�~�B ��]�̂����́u���J�v�ł��̋L���ɃR�����g���Ă��������B �����ҏ�������Ȃ��Ă��炭�҂��Ē��I���܂��B ���c����0 �܂��̋@��ɂǂ����B |

2010�N1��13�� 05��52��

| �L���� |

�R�����g(8) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r / �E�s���i�W�����N���i�Еz�j |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1841/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r / �E�s���i�W�����N���i�Еz�j |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1841/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

|

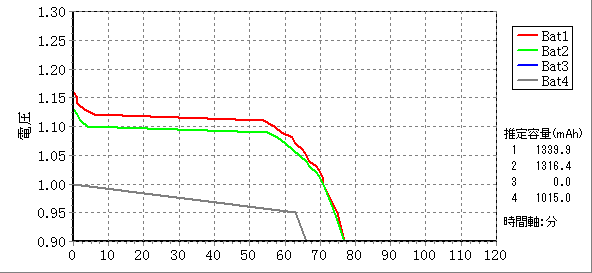

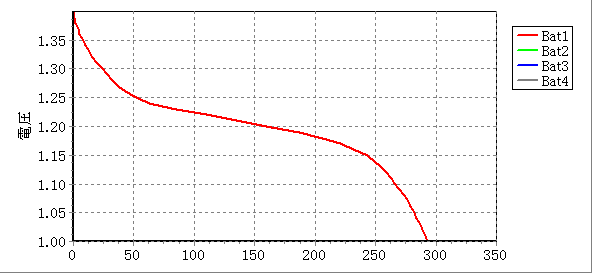

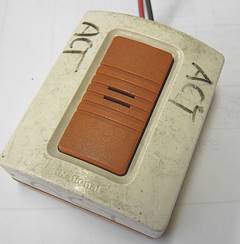

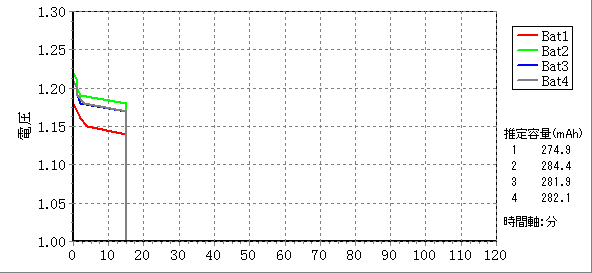

2007�N03���ɂ���Ă���LEXEL��E-KEEP�P3�[�d�r�A�Ђ����Ԃ�ɏ�Ԃ��m���߂Ă݂� �݂܂����B �d�r������Ă��Ă�����A���̓d�r�A�قƂ�ǎg���Ă��܂���B 2008�N��E-520���g���o���Ă���A�Ƃ��ǂ��t���b�V���p�Ƃ��Ďg���Ă������炢 �ł��̂Łu����v���炢�̎g�p�p�x�ł��B �ł���ŁA40����[���d���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B �V�i��Ԃ̗l�q����{�X�̂������ŏЉ�Ă��܂��B ���j���̃C�x���g���ʂ��̂Ƀt���b�V���łقڎg��������Ԃ܂Ŏg�p�B BQ-390�ŏ[�d��̕��d�ł��B ���d��������̂����B�@1����R�ɂ����R���d�ł��B  �@�@�i���d�r1�̗�LED�������Ă���̂́A���d�����ԍۂɎB�������� �@�@�@�@�d�r1����ԍŏ��ɕ��d���I������j ����ȕ��d�O���t�ɂȂ�܂����B  ���͉��x���Ⴂ�Ƃ������Ƃ�����܂����A�̂ɔ�ׂĕ��d�ێ��d���������� ����̂��C�ɂȂ�܂��B �}���[�d�����ʂɍs���Ă��܂����A�܂��܂����C�Ȃ悤�ł��B |

2010�N1��13�� 05��04��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1842/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1842/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

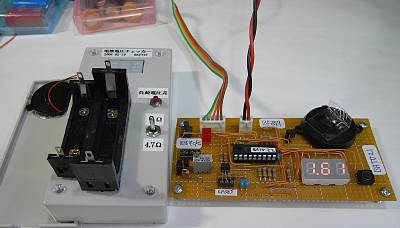

2009�N12��12��(�y)

�u�d�r�d���`�F�b�J�[�v�̑g�ݗ��čς݊����i���Q��Еz���܂��B ���߂�Ȃ����ˁB ����͑g�ݗ��Ē��Ƃ���1000�~���Z���܂��̂ŔЕz���i��8500�~�B ���x�����͑�����B�i�^���Ǝ萔�������Z����܂��j �@�@���Еz���@�ɂ��Ă̏ڍׂ��A�N�g�d�q�̃y�[�W���ǂ����B ��]�̂����́u���J�v�ł��̋L���ɃR�����g���Ă��������B �����ҏ�������Ȃ��āA���炭�҂��Ă��璊�I���܂��B ���ʐ^�̉�� �@�����d�r�i�����Z���A��100�~�j�b���A�E���O�m��2700�j��1�����ׂŁB �@�����ׂ���1.2V�قǂ��邯��4.7�����ׂ�1.0V�قǂɁB �@������1�����ׂ��Ƃ����܂ʼn�����܂��B �@�ł��܂��܂��G�l���M�[�͒~���Ă���̂ł��B �@������R�̑���Ƃ����B �@�����d���������܂ʼn������DC-DC�R���o�[�^IC�̓��������₵���Ȃ�܂��B �@1�b��1/8�������ׂ������Ă���̂ł����A���̏u�ԁA�d�����h���b�v����̂� �@���ɂ����Z�b�g�������Ȕ����ȓ����ł��B ���⑫ �@�����2��A���̉����i����d���̊g��j�����Ă���܂��B �@�ݒ�Vref�l�̓P�[�X�W�ɃV�[����\�t�A�����ς݂ł��B �@�d�r�z���_�[�̒܁A�l�q�����Ă��������B �@����܂ɂȂ�Ɗ�������ؒf�B �����ߐ�܂��� |

2009�N12��12�� 15��35��

| �L���� |

�R�����g(9) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�s���i�W�����N���i�Еz�j / �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1819/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�s���i�W�����N���i�Еz�j / �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1819/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N11��13��(��)

|

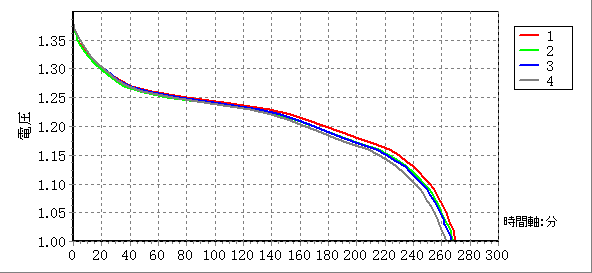

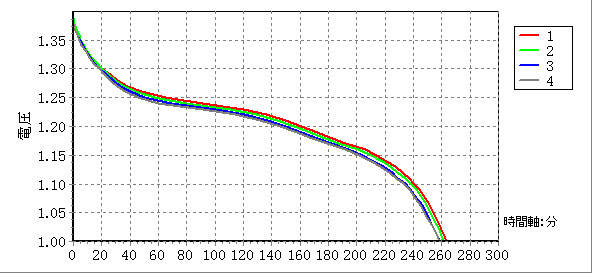

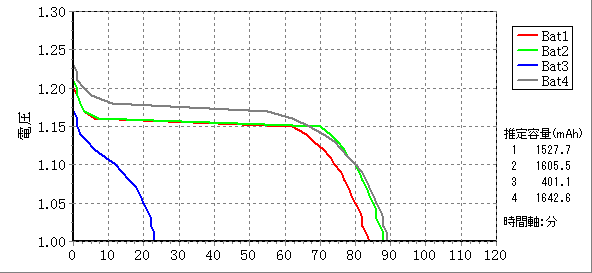

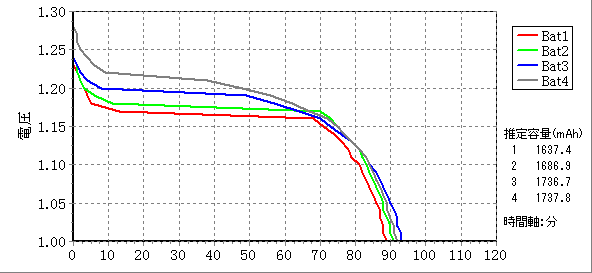

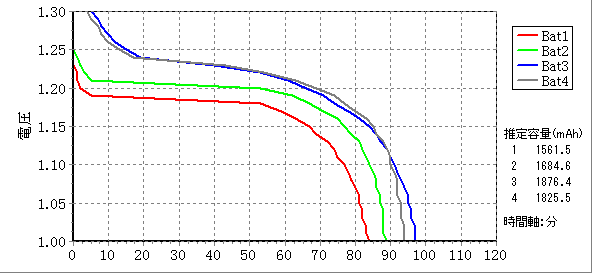

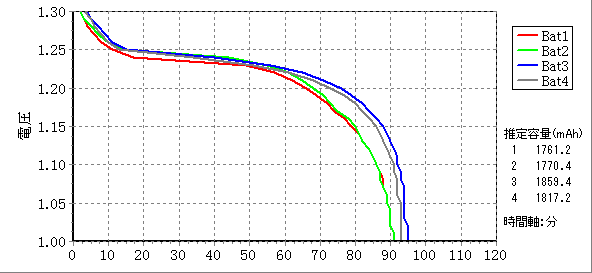

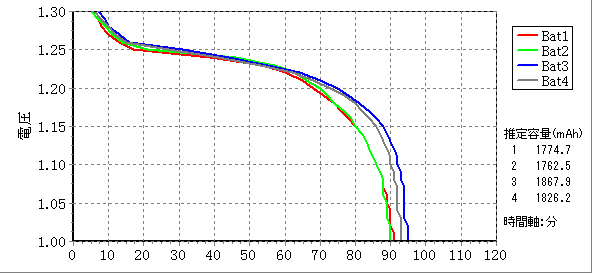

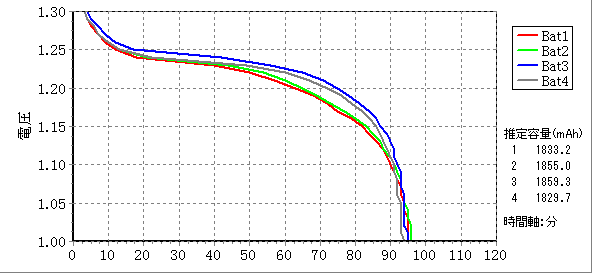

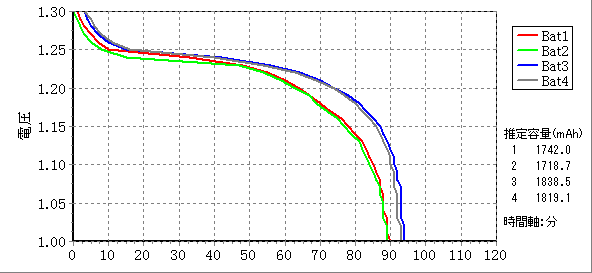

�j�b���d�r�̃T�C�N���ϋv���������A400�T�C�N�����I���܂����B �d�r�́u�[�d���G�{���^ HHR-3MRS�v�ł��B  50�T�C�N�����Ƃɕ��d�I�~�d��1.00V�܂ł́u0.2C���d�v���d���s����̂� ���̂Ƃ��ɕ��d�������擾���Ă��܂��B �@1�i�ԁj�F250�T�C�N���� �@2�i�j�F300�T�C�N���� �@3�i�j�F350�T�C�N���� �@4�i�D�j�F400�T�C�N���� 1.00V�܂ł̕��d����(��)�������Ă����܂��B �T�C�N���@�� �@050�@ 270 �@100�@ 268 �@150�@ 267 �@200�@ 263 �@250�@ 263 �@300�@ 262 �@350�@ 259 �@400�@ 258 �����ɕ��d���Ԃ��Z���Ȃ��Ă���̂������܂��B �������n�߂������G�߂��ς���Ă��Ă��܂����A ���͉��x�̕ω����C�ɂȂ�܂��B �����ň�x�A�s�̂̏[�d��(BQ-390)�ŋ}���[�d���āu1���v�̒�R�� ���d���s���Ă݂܂��B �ǂ�ȃO���t�������邩�c ���O�L�� �E2009�N07��02���@�j�b���d�r�̃T�C�N���ϋv�������� �E2009�N09��22���@�j�b���d�r�̃T�C�N���ϋv�������� #2�@��200�T�C�N���ڂ̃O���t �E2009�N10��10���@�j�b���d�r�̃T�C�N���ϋv�������� #3 |

2009�N11��13�� 08��32��

| �L���� |

�R�����g(2) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1796/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1796/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N10��10��(�y)

�j�b���d�r�̃T�C�N���ϋv���������A����ȋ�ł���Ă܂��B �������̖����悤�A�{�I�̉��ɃZ�b�g�B �[���d��1�����Ƃɖ�u�s�b�v�Ƃ����d�q�������쒆�̏B �����̃��[�����̓T�[�}���v�����^�̏o�́B �[���d�̗l�q���A���Ɏc���Ă���̂ł��B 50�T�C�N�����Ƃ̕��d�f�[�^�̓}�C�R��������EEPROM�ɕۑ����Ă��܂����A �r���̗l�q�͉t���ɕ\�����Ă��邾���Ȃ̂ł��B ��d���Ă��܂����炻�̏�Ԃ�������܂���̂ŁA�Ƃ肠�������Ƀv�����g �Ƃ������ƂŁA�[���d�̐i�s���킩��悤�ɂ��Ă��܂��B ���O�L�� �E2009�N07��02���@�j�b���d�r�̃T�C�N���ϋv�������� �E2009�N09��22���@�j�b���d�r�̃T�C�N���ϋv�������� #2 |

2009�N10��10�� 04��44��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1755/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1755/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N09��22��(��)

|

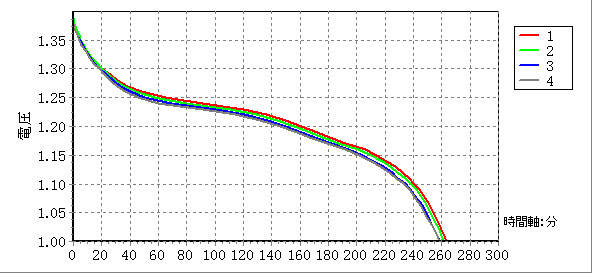

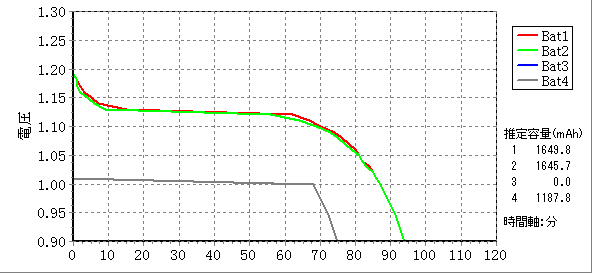

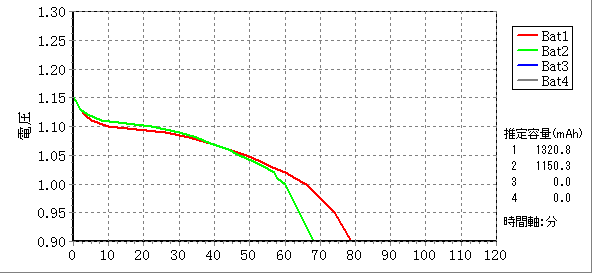

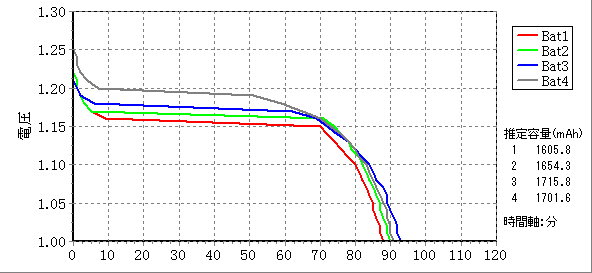

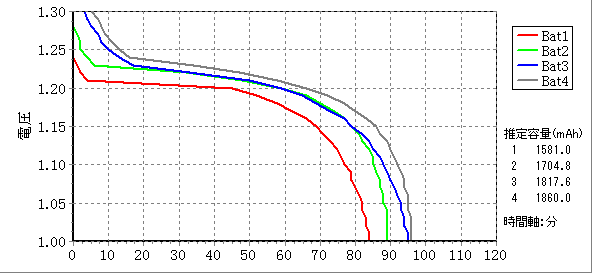

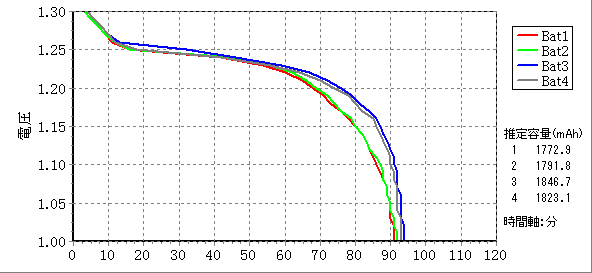

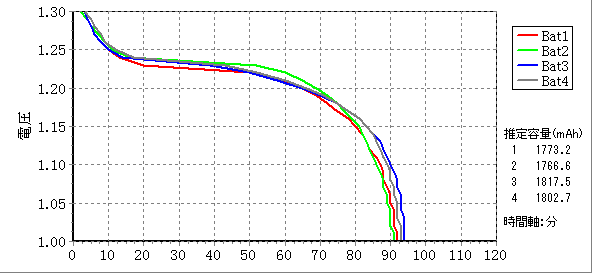

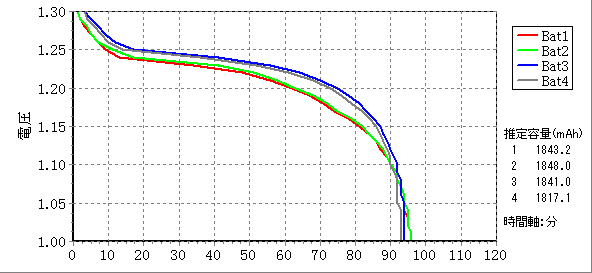

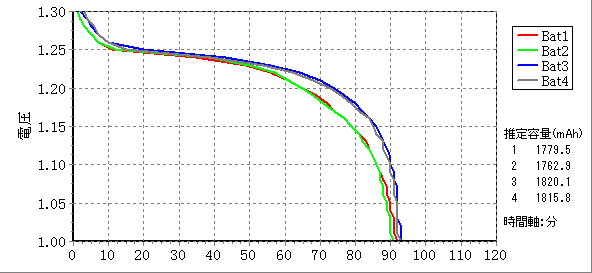

�uJIS C 8708 �\9�v�̋K�i�ɂ̂��Ƃ����j�b���d�r�̃T�C�N���ϋv���������A �����200�T�C�N�����I���܂����B 7�����Ɏ������J�n�B �d�r�́u�[�d���G�{���^ HHR-3MRS�v�ł��B  �O���t�� 1�i�ԁj�F50�T�C�N���� 2�i�j�F100�T�C�N���� 3�i�j�F150�T�C�N���� 4�i�D�j�F200�T�C�N���� �ł́u�P�D0V�܂ł�0.2C���d�v�̌��ʂ������Ă��܂��B �[�d���G�{���^�͒�i2000mAh(min)�ł��̂�0.4A�ŕ��d�B 5���ԗ��ł��̂�300���͕��d���Ă��炢�����B ����ł��T�C�N������������قǗe�ʂ������Ă���O���t�������܂����B ����ɂ��Ă�140�������肩��E�������܂��Ɓu�������[���ʁv�I�� �O���t�i��i�ɐ܂�Ȃ������悤�ȁj�ɂȂ��Ă���܂��B �d���ׂłQ�`�R�x���d����A�����Ƃ���������ɂȂ��ł��傤�ȁB �@�@���V����j�b�P�����f�d�r�̕��d�����@�p�������[�d���Ă݂� ���������ł��̂ŁA����400�T�C�N���ڂ̕��d�Ɍ��������𑱂��Ă݂܂��B 2000�T�C�N����˔j�ł���̂͂����������H ���͉��x�̊Ǘ����ł��Ȃ��̂��炢�Ƃ���ł��B ��250�`400�T�C�N���ڂ̕��d�O���t (2009-11-13)  ���ᑱ����@#3 ���ᑱ����@#4 |

2009�N9��22�� 10��19��

| �L���� |

�R�����g(4) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1738/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1738/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N09��20��(��)

|

�ȑO�̋L���u�Q���d�r�͈�ʓI�ď̂��H�v�Łu�ꎟ�d�r�v�Ɓu�d�r�v���āA �Ȃ�ňꎟ�ƓȂ�H�ĂȂ��Ƃ������Ă���܂����B ���q�������Ă������̖{  �u�A�V���t�̉Ȋw�G�b�Z�C13�E���ʂĂʎ���v ��ǂ�ł��܂��Ƃ���ȋL�q������܂����B �d�r�̔����Ɋւ��邨�b���̂Ƃ���ł��B �w�ʏ�̊��d�r��ގ��̎d�|���́A�ď[�d���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂� �@�h�ꎟ�d�r�h�ƌĂ��B �@����Ƌ�ʂ��邽�߂ɁA�~�d�r�́h�d�r�h�Ƃ��Ă��B �@�i�����ȂƂ���A�ǂ����Ďg���̂Ă̓d�r���ꎟ�ŁA�Ďg�p �@�ł���̂��Ȃ̂��A���ɂ͂킩��Ȃ��B �@�O�҂��ŏ��Ɏg��ꂽ����ɂ����Ȃ��̂��A����Ƃ������I�� �@����������̂��낤���H�j�x �߂��ᔎ���̃A�C�U�b�N�E�A�V���t����ł����A�ꎟ�d�r�Ɠd�r�� �i���t�́j�R�������ǂ邱�Ƃ��ł��Ȃ������悤�ł��B ���̌���u�O���d�r�v�͏o�Ă��Ă��Ȃ��ł���ˁB |

2009�N9��20�� 09��23��

| �L���� |

�R�����g(6) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r / �E�T�C�G���X / �E�{ |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1733/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r / �E�T�C�G���X / �E�{ |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1733/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N09��12��(�y)

|

�u�d�r�d���`�F�b�J�[�v�����i�A���샊�N�G�X�g�ɉ����č�������܂�1��A �O��Ɠ��������ŕ��o���܂��B  ��]�̂����́u���J�v�ł��̋L���ɃR�����g���Ă��������B �������ҏ�������Ȃ��āA���炭�҂��܂��ˁB �@���Ԃ��ł�����܂����܂��̂ŁB �����ʃ`�F�b�J�[�����i��1��c���Ă��܂��B �������i��������Ȃ��A��g�ݗ��ăL�b�g���̂ق�����낵���ł��B |

2009�N9��12�� 08��51��

| �L���� |

�R�����g(7) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�s���i�W�����N���i�Еz�j / �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1726/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�s���i�W�����N���i�Еz�j / �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1726/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N08��29��(�y)

|

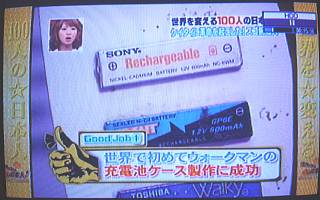

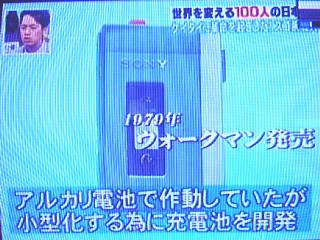

��ӂW���Q�W���i���j�Q�O:�O�O�`�Q�O:�T�S�́u�e���r���v�ŕ������ꂽ �ԑg�w���E��ς���P�O�O�l�̓��{�l�x�̒��ŁA�u�������K���[�W�E�g���u�������L�^�v �ɂ���ʐ^���g���Ă���܂����B �u�d�r�̉t�R��v�ɂ���ʐ^�ł��āA �@�@�w�t�R��̃T���v����T���Ă��Č������B �@�@�@�ԑg�Ŏg�������̂����H�@�������H�x �Ɣԑg�����Ђ̒S�����瑊�k���������̂ł��B �����炩��̕Ԏ���OK�B�u�ǂ����g���Ă��傤�����v �u�ł��d�r�̃��[�J�����킩��Ƃ�₱������������Ȃ��̂ł��̓_�͂��z�����v �Ƃ����ԓ������[�������̂ł��B �����͂���ȗl�q�B �����̍i����H�̐E�l�A�u�����s�v���Љ��Ă��܂��B �d�r�O���P�[�X�̐[�i���ɂ��Ȃ����ːj�Ȃǂ��J�����ꂽ�l�ł��B   �����œd�r�̉t�R��̘b�B�@�ʐ^�Q�����s�u�d�g�ɏ��܂����B   �ԑg�Ŏg��ꂽ�t�R��ʐ^���Ⴑ������Ⴑ����̂Q���B ���ꂪ��ʂ̂悤�ɂȂ�܂����B �����Ԃ�O�ł����A�Ⴤ�S�̘b���ł��u�ʐ^���g�킹�āv���Ɩk�C���ɂ���Ȋw�� ���瑊�k������܂����B ���S��������H���Ă���Ƃ���̎ʐ^�ł��B ���������ł��̂Ō���i�I���W�i���j��CD�ɏĂ��Ă����肵�܂�����B �Ȋw�ق̖��O�͂����o�Ă��܂��A�����ƍ����u���S�͓��H���I�v�����̎ʐ^ �ŏЉ��Ă���͂��ł��B |

2009�N8��29�� 09��34��

| �L���� |

�R�����g(2) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1708/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1708/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N08��26��(��)

|

���j���A���鐼�̊ے뉀�ŎB���Ă����u����@�铔��̌i�v�̎ʐ^�B ���o�i��Î҂��ȁH�j�Ƃ��Ă���Ă��������s�������Ă���T�V���c���悭����Ɓc  �ق�A�ueneloop�v�̃��S���B  �����������ł��� ���������������c �b�b�b�b�b�b�b �b�b�b�b�b�b�b �́A���D�B �Ԃꂽ�ʐ^�����Ȃ�����ǁA�u��́v�ƌĂ��p�t�H�[�}���X�� �g���Ă��܂����u���镗�D�v�B  �[�d�r�G�l���[�v������̓d���Ɏg���Ă����̂ł��傤�ˁB  ��O�����[�\�N�̓���B�@�����̂ق��ɕ��D�̓���B �X�e�[�W�O�ō�����ςȂ��������̂ŁA�����A���O���̎ʐ^����� �Ȃ��Ă��܂��܂����B �u�����Ɠ����ĎB����ȁI�v���ƉƑ�����Ђキ�̐��B �����Ă�����茩�Ă�����������B �ʐ^���B��p���ɂ�����Ɣ��ȁB �ʐ^�A����ϑ����g��Ȃ���ʔ����G�͎B��܂����B �����̂�ʓ|���������Ă����炢���܂���B �������s���֘A�̉ߋ��L�� �E�����s���A�Γ�e�ő_���c���ȁH �F2008�N10��06�� �E�u����܂�v�F2008�N10��19�� �E���|�̗��Z�R���e�X�g�Łu���܁v����܁F2009�N03��21�� ���u�铔��̌i�v���� �E���� �@�铔��̌i - ���炿���Ƃ��U���U �E�铔��̌i - �Ղ��������i�[�̃����j���O���� �E�铔��̌i�����b�E�[�}���G�L�T�C�g�@���ł����@���Ƃ��U�� |

2009�N8��26�� 04��20��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r / �E�n��/������/���ߏ�/�H��ώ@/�̘b |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1705/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r / �E�n��/������/���ߏ�/�H��ώ@/�̘b |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1705/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N08��24��(��)

|

���A�o�Ђ�����ǂ̎��v�i�A�i���O�j���j�̕b�j���������ȓ����B �d�r���Ȃ��Ɣ��f���ēd�r�����B ���v����O�����d�r������Ɓc�������A�t�R��I  2007�N8������������̒P�R�A���J���d�r�B �t�R�ꂵ���Ă�������ł��傤�ˁA���ꂢ�Ɍ������ł��Ă��܂��B �d�r�z���_�[���̓d�ɂI����Ƃ���܂ł͐i��ł��܂���ł����B �����C���t���ă��b�L�[�A�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B ���ʁA�A�i���O�j�����v�̂悤�ɏ���d�͂̏����Ȃ��̂ɂ́u�}���K���d�r�v �Ȃ̂ł����A�g���Â����A���J���d�r�̃G�l���M�[���Ō�܂ŋz����낤 �Ƃ������ƂŁA�A���J���d�r���Z�b�g���Ă����̂ł��B ���̍Ō�A�t�R��ŏI����Ă��܂��܂����B ���ߋ��L�� �E�d�r�t�R��`�I�F2005�N11��18�� �E���R�炵�d�r�F2007�N07��28�� �E�A���J���d�r�͉t�R�ꂵ�₷�����`�F2007�N12��09�� �E�I�L�V���C�h�����R�炵�F2008�N01��17�� �E�P2�}���K���d�r�̉t�R��F2008�N05��02�� �E�d�r�̉t�R��F�������K���[�W |

2009�N8��24�� 08��21��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1702/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1702/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N08��18��(��)

|

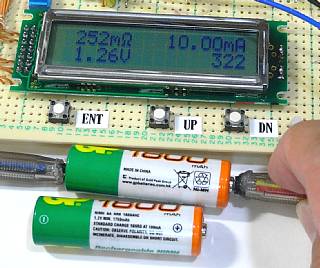

�u�d�r�d���`�F�b�J�[�v�̊����i����o���܂��B �S�Z�b�g����܂��B  �g�ݗ��ẴT���v���Ƃ��Đ��삵�����̂ł��B �����ς݊����i�ł��B ����́A���ݔЕz���̑g�ݗ��ăL�b�g�Ɠ������i�ł��肢���܂��B �y7500�~�z�F������Ŕ������܂��B�^���A�萔���͂����S���������B ����d���͈͂��L����������s���Ă���܂��B �������A�d�r�z���_�[�i�P3�A�P4�Ƃ��j�̒܂̓J�b�g���Ă��܂���B ��]�̂����́u���J�v�ł��̋L���ɃR�����g���Ă��������B �S�Z�b�g�܂Ƃ߂Ăł����܂��܂��A�P�Z�b�g�����ł����܂��܂���B ���Ɍ��肪����܂��̂ŁA�܂������ŏW�v�A�m�F�������܂��B ���c�F�Ȃ��@�������܂��� �������i�Ȃ�~�����A���Ă����l���܂����H �@���N�G�X�g����A�ɂȂƂ��ɍ���Ă��������Ɓc ������1����o(9��12��) |

2009�N8��18�� 16��20��

| �L���� |

�R�����g(51) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�s���i�W�����N���i�Еz�j / �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1696/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�s���i�W�����N���i�Еz�j / �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1696/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N08��14��(��)

|

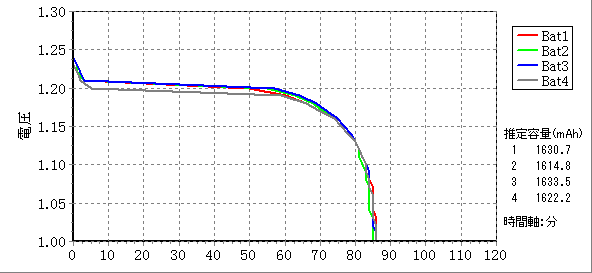

���U�������u �[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[�A���ꂪ�Ō�̎����B �[�d��A���N���u�����d�r����d���Ă݂܂����B  �[�d�����̂�2009�N2��13���ł��B 1����R�ɂ����R���d�B ���d��������B 4�{�̃O���t�̂��� Bat1�i�ԁj�F6�������u�̏[�d���G�{���^ Bat2�i�j�F6�������u�̃T�C�N���G�i�W�[ �c��̐ƊD������̕��d��ɍď[�d���ĕ��d�������O���t�ł��B Bat3�i�j�F�[�d���G�{���^ Bat4�i�D�j�F�T�C�N���G�i�W�[ �@�@�@�@�@�@�i���d�r�Ƃ��[�d��BQ-390�ŏ[�d�j ��1�����A2�A3�A4�������u�̓��� ���[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[�@�܂Ƃ� |

2009�N8��14�� 19��12��

| �L���� |

�R�����g(4) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1692/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1692/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N07��31��(��)

|

���O�L���F2009�N03��31���@�[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[#9 �u�[�d���G�{���^�v�Ɓu�T�C�N���G�i�W�[�v�A�ق��ڂ��Ə[���d���J��� ���Ă��܂��B �ł��A�T�C�N���G�i�W�[���E���B ���d�I�~�d��1.0V�ł͏[���̓d�J��Ԃ����ł��Ȃ��Ȃ�A0.9V�ɗ��Ƃ��� �����𑱂��Ă��܂����B �C�����オ��A�����I�ɂ͗ǂ��Ȃ��Ă���͂��Ȃ̂ł����A���x�̂����� �u�����i���ȕ��d�j�v���Ђǂ��Ȃ����悤�ł��B �[�d������A1���قǒu���Ă�����d�����������Ă��܂�0.9V�ł̕��d�� �ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B ���̃O���t��347��ڂ�348��ڂ̕��d�B ��347��ڂ̕��d�@(2009-05-30)  ��348��ڂ̕��d�@(2009-05-31)  Bat1��2�̏[�d���G�{���^�B Bat4���T�C�N���G�i�W�[�B ���d�I�~�d����0.9V�ł��B �[�d���G�{���^�̂ق������q�͗ǂ��Ȃ����āA�[�d����������d�J�n�܂� �̕��u���Ԃŕ��d�������ω����܂��B �ł������̂Ƃ���[�d���G�{���^2�{���`�����d�O���t�������悤�Ȑ��� �Ȃ��Ă��܂��B 0.9V���d�������Ă���̂�������܂���B ����1�{�̃T�C�N���G�i�W�[�͏[���d��������E�������A�[�d���G�{���^2�{�� �����܂��B ���d�I�~�d����1.0V�ɖ߂��܂��B ��400��ڂ̕��d�@(2009-07-31) �����400��ځB ���d�I�~�d����0.95V�ɂ��Ă��܂��B  ���d���J�n���Ă�����Ƃ����1.1V����Ă��܂��܂��B ����ł��܂��G�l���M�[�͒~���Ă��܂��B �[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[�̏[���d�����A���̂�����ł��J�� �Ƃ������ƂŁB�I���B �����ƁA�d�r�ԍ�3�̔��N���u�������c���Ă���܂��B ���[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[�@�܂Ƃ� |

2009�N7��31�� 10��35��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1599/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1599/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N07��24��(��)

|

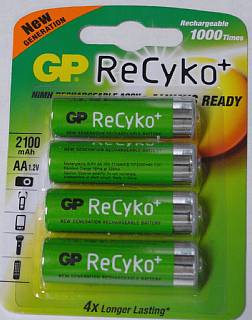

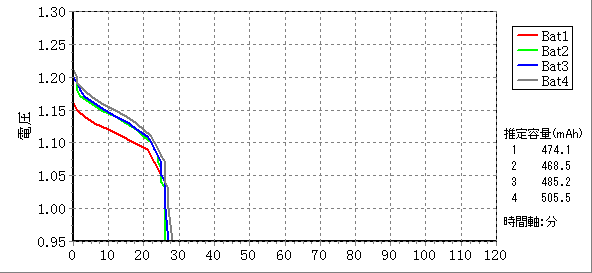

�Ȃ�������̂��y�Y�B �u����ȓd�r�������Ă��v�Ƃ̂��ƂŁAGP��2100mAh�̃j�b���d�r�� �K���[�W�ɂ���Ă��܂����B  �uReCyko+�v�Ɩ����t�����Ă��܂��B �Ȃ�ēǂ݂Ⴀ�����ł傤�ˁB ���̂悤�ɁA  �u1�N�����Ă�85%�ێ��v�Ɛ��������ɋL����Ă��܂��B �܂��A�p�b�P�[�W����o�����d�r�̓d������B ���̓d�r�d���`�F�b�J���g���A���ג�R��ς��Ȃ��瑪�肵�܂��B  �@�@�@�����ׁ@4.7�����ׁ@1������ Bat1�@1.28V�@�@1.26V�@�@1.21V Bat2�@1.28V�@�@1.26V�@�@1.21V Bat3�@1.28V�@�@1.26V�@�@1.21V Bat4�@1.29V�@�@1.26V�@�@1.21V ���̂悤�ɊJ������̓d���͂قڑ����Ă���܂����B ���ɁA�[�d����O�ɕ��d���Ă݂܂��B �d�r���Ă����g���邩�A�[�d���Ĕ����Ă���̂��Ƃ������f�ɂȂ�܂��B ���d��������̂����B 1����R�ɂ����R���d�ł��B  4�{�Ƃ��A30���������܂���ł����B ���d������A�����̏[�d��uBQ-390���v�ŏ[�d�B  �t���\����͏[�d���Ԃ�\�����Ă��܂��B �������d�����̂����̃O���t�ł��B  1.2V���ێ����Ă��鎞�Ԃ������A���������Ȃ��ł��傤���B ���̓������ǂꂾ���̏[���d�ێ��ł��邪�A���ꂪ���ł��B ������ �E�{���̂��������́E�E�E - ���A�����߁� �y �݂�J�� �z �u���O |

2009�N7��24�� 22��11��

| �L���� |

�R�����g(4) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1663/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1663/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N07��02��(��)

|

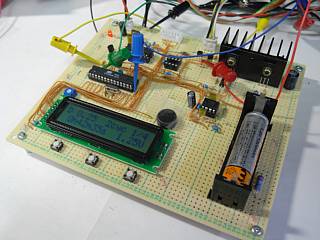

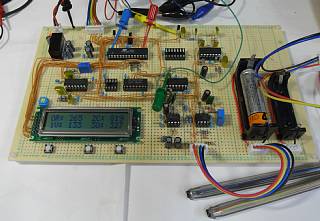

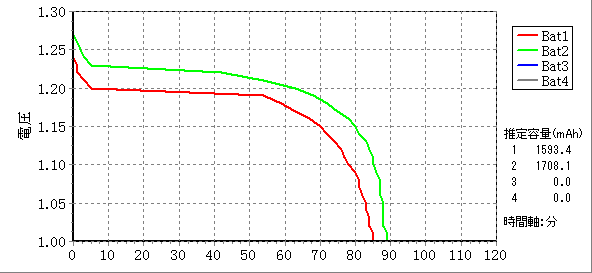

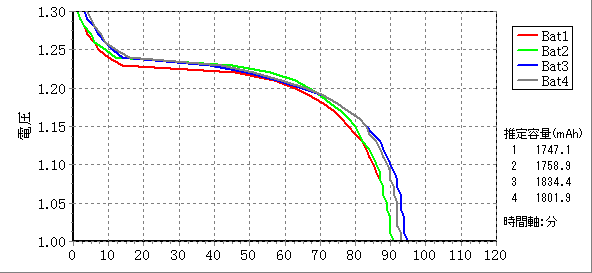

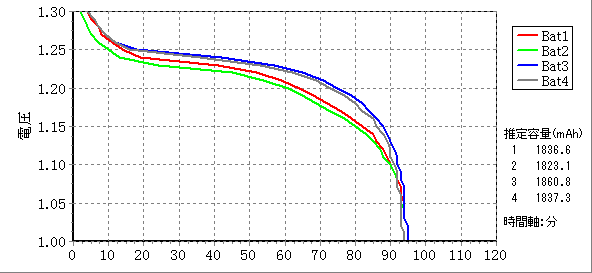

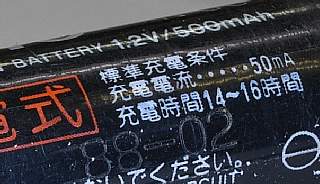

����Ȃ̂�����Ă��܂��B �uJIS C 8708 �\9�v�̋K�i�ɂ̂��Ƃ����j�b���d�r�̃T�C�N���ϋv���� ������ł��B ��d���ŏ[�d�ƕ��d���J��Ԃ��Ăǂꂾ�������A�Ƃ��������B JIS�K�i�ɏ]������ǂ��Ȃ邩�A�ق�Ƃɓd�r���[�J�����\���Ă��� �[���d�T�C�N�������������̂�H�Ƃ����������o���_�ł��B  ��d���[�d��H�ƁA��d�����d��H�������ă^�C�}�[�Ɠd���Ď� ���Ȃ���[���d���J��Ԃ��܂��B 50�T�C�N���ڂ̕��d�̎�(���Ԃł͂Ȃ�1.0V�܂Œ�d���ŕ��d)�� �d���ω����}�C�R������EEPROM�ɋL���B 50�A100�A150�A200�T�C�N����4�f�[�^���L�^�������~���� �V���A���ʐM�ŕۑ��������d�f�[�^���o�͂��܂��B ����͎ʐ^�����B �ڍׂ͂܂��˂��B ���NjL JIS C8708�\9�ɂ��܂���50�T�C�N���ڂ̏[�d��0.1C��16���ԁA ���̌�A1�`4���Ԃ̋x�e(�Òu)���͂����0.2C�̓d����1.0V�܂ł̕��d ���J�n���܂��B ���̂Ƃ��̕��d�������L�^���悤�Ƃ����̂��ړI�ł��B �܂����^�]��Ԃł����A0.2C�ɂ����₩�ȕ��d���Ƃ���ȃO���t�ɂ� ��܂��B  �T���v���́u�Z���A��VOLCANO�v100�~�j�b���d�r�ł��B ���łɉ��x���[���d���J��Ԃ��A�����}���[�d�ł��Ȃ����̂Ȃ̂ł����A �������[���d���Ƃ���ȓ������o�Ă��܂��B ��i1300mAh��0.2C���d�ł��̂�260mA�̒�d�����d�B �����5���Ԏ�i�O���t�̉����A�P�ʂ͕��j�܂ŕ��d�������Ă��܂��̂ŁA �܂��܂������͐����Ă邼�I�Ƃ������f�ɂȂ�킯�ł��ˁB JIS�ɂ��܂��Ɓu3����(180��)�����Ŏ����v�Ƃ������Ƃł�����B �@�@�@�i�[���d�̌J��Ԃ��T�C�N����5�T�C�N���ɒZ�k���Ă��̃O���t�܂����B �@�@�@�@50�T�C�N���s���ƂȂ�Ɖ���������H�@13�����炢���ȁj ���Z���A�̒P3�j�b���d�r�uVOLCANO�v1300mAh�@�����N�ꗗ ����Q�l�F��H�}�� ���[�d���G�{���^ 200�T�C�N���ڂ̌��� ������ �E#2�@2009�N09��22�� �E#3�@2009�N10��10�� ���܂Ƃ߁F�[�d��A���d��A�d�r�`�F�b�J�[�@�F2010-01-22 |

2009�N7��2�� 22��00��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1631/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1631/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N06��19��(��)

|

�������K���[�W�{�X�̂ق����A�����̃u���O�ɏ������d�r�̂��ꂱ��i�̃����N�j ���܂Ƃ߂Ă����܂����B �{�X�A�������݂��ʓ|�Ȃ̂ŕ�����ςȂ��ɂȂ��Ă��܂��B �u�H�����v�̂܂܂ł����A�u���O�̋L���ɑ��郊���N�ꗗ�� �u���Ă����܂��B �^�C�g���́u�d�r�Ə[�d��v�ł��B�ł��A�[�d��̘b�͂܂�����܂���B |

2009�N6��19�� 16��35��

| �L���� |

�R�����g(1) |

�g���b�N�o�b�N(1) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1615/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1615/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N06��16��(��)

|

���O�L�� �E�d�r�̓�����R���v���Ă݂�#10 �Ȃ���Ƃ��������Ă���GP����1800mAh�d�r2�{�B ������ɗ��Ă���2��ڂ̏[�d�͂���ȋ�ł����B  ���d�r�Ƃ����낦���悤��1����27���ŏ[�d�I���B �����Ƃ���[�d�ɐ�ւ���Ă̏[�d�ł��B �[�d��ɓ�����R���v���154m����171m���B �����āA�u�d�r�d���`�F�b�J�v�Ōv���Ă݂�Ƃ���ȋ�ł��B  �@�@�@�����ׁ@4.7�����ׁ@1�����ׁ@�@�@ (1)�@1.41V�@�@1.36V�@�@�@1.20V (2)�@1.42V�@�@1.36V�@�@�@1.18V 4,7�����ׂł͂��܂�h���b�v���܂��A1���ɐ�ւ���� 0.2V�ȏ�h���b�v�B �𗬂ő��肵��������R���傫�������d�r2�̂ق����傫���h���b�v���Ă��܂��B ���𗬒�d�������œd�r�̓�����R���v���Ă݂�F�܂Ƃ� |

2009�N6��16�� 14��32��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1612/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1612/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N06��15��(��)

|

���O�L�� �E�d�r�̓�����R���v���Ă݂�#9 ����A�u�T���v���ɂǂ����v�����Ȃ����������Ă��Ă���܂����B �g���Â��̃j�b���d�r�BGP����1800mAh�ł��B �𗬒�d��������������R���v���Ă݂܂����B  ��̂�252m���B�@����251m���B �悭������Ăւ����Ă��܂��B �ǂ̂��炢�g�����d�r�Ȃ̂��A�Ȃ���̃R�����g�����邩����B �[���d��Ԃ��ǂ��Ȃ��Ă���̂��s���ł��̂ŁA���ꂩ�炢��������d�� �Ă���[�d���ėl�q�����܂��B �����̌� 1.0V�ł̕��d�ł�5���ŕ��d�������B�@0.9V�ŕ��d���s���Ă݂܂��B  ���d����̓�����R�B�@�d�r1��177m���@�d�r2��199m���B ���̂��ƁA2�{���[�d���ԕ\���@�\�t���[�d��BQ-390(��)�ŏ[�d�B �[�d�J�n�ƂƂ��ɂ�����d�����ɐ�ւ��܂����B �[�d�����܂ł̎��ԁA�d�r1��87���B�d�r2��84���B ����̓�����R�B�@�d�r1��171m���@�d�r2��185m���B 0.9V�܂ł̕��d�ŃJ�c���������̂ł��傤���H ����Ƃ����x�ɂ��ϓ��H �������ܕ��d���ł��B �����d����  ���C�ȃj�b�����Ə[�d����̕��d�ł�1.25V�`1.3V���z���܂����i1�����ׂŁj�A ������1.2V�ɂ��B���܂���ł����B �������F�d�r�̓�����R���v���Ă݂�#11 ���𗬒�d�������œd�r�̓�����R���v���Ă݂�F�܂Ƃ� |

2009�N6��15�� 08��50��

| �L���� |

�R�����g(3) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1610/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1610/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N05��29��(��)

|

�{�X�̂ق��ł��Љ�Ă��鏼���d�H�̃z���z���u�U�[�B �P3�d�r2�{�œ��삷��̂ŁALED�̃`�F�b�N�ɕ֗��Ȃ̂ł��B  ���̃z���z���������������Ȃ����̂œd�r���ւ����Ă����̂��낤�� ��������o���Ă݂܂����珼���d�r�̐ԃ}���K�����o�Ă��܂����B �g�p����������1998�N3���B  �}���K���d�r�̏ꍇ�A������2�N�������ł��̂�1996�N���B �u1996�E5/29�v���ƁA�g���n�߂����t���}�W�b�N�ŏ����Ă���܂����B 13�N�g�������ƂɂȂ�܂��B ���āA����2�{�̓d�r�B�d�r�d���ׂĂ݂�Ɓc ������(�f�W�^���e�X�^�[)����1.5V�������܂��B ����ɁA����̓d�r�d���`�F�b�J�[�ŕ��ׂ������Ē��ׂĂ݂�Ɓc 1�{�͂��̃`�F�b�J�[���N���ł��܂���ł����B �`�F�b�J�[��H�̓d������������DC-DC�R���o�[�^���X�^�[�g�A�b�v �ł��Ȃ��̂ł��B ������������{��4.7�����ׂł����̂悤�Ɍ��C�ł��B  ���̃z���z���u�U�[�A���Ƃ��ƕp�ɂɎg���Ă�����̂ł͂���܂���B �ł��̂ŁA�G�l���M�[���g���ʂ������Ƃ������A�o�N�I�Ȏ��� ���Q�{�̂����̈�{�ɗ����A�Ƃ��������ł��傤���B 4.7�����ׂ�1.26V����d�r�A�܂��܂��g�������ł��B |

2009�N5��29�� 18��26��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1593/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1593/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N05��14��(��)

|

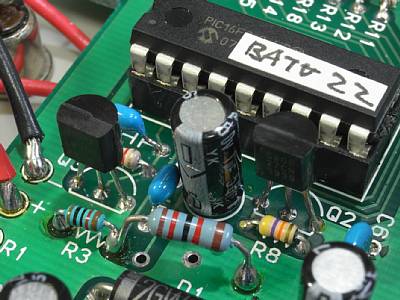

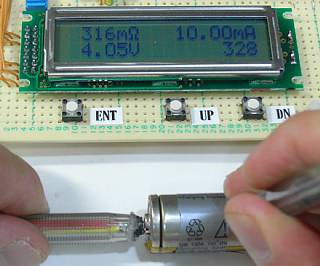

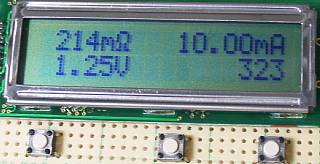

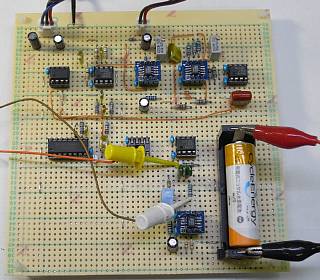

�d�r�̓�����R���v���Ă݂�#9�ɃR�����g���܂����悤�ɁACR123�^���`�E���E�C�I�� �[�d�r�̓d�����`�F�b�N�ł���悤���u�d�r�d���`�F�b�J�v�i�g�ݗ��ăL�b�g�Еz���j ���������ł��B  �E���̒��F�����j�o�[�T������A�f�o�b�O�p�̉�H�B ���̊���PIC16F819�̃v���O���������S�\�S�\���Ă��܂��B ���`�E���E�C�I���d�r�̍ő�͖�4.2V�B ����̓d�r�d���`�F�b�J�́AVref�d���ł���2.5V���ő�ł��B 4.2V�Ȃ�d�������n��OK�B�iDC-DC�R���o�[�^�̓���j �����ŁA�d��������͂̂Ƃ���ɒ�R��1�{�t�����āA�d�r�d�� �����悻�����ɉ����܂��B Vref�̐ݒ�l���A���͓d�����������䗦�����グ��A2.5V�� �z����d�r�ł����̓d���l��\���ł��邼�Ƃ����d�|���ł��B PIC�̃v���O�����A8�r�b�g�����ł��܂��Ă���Ƃ�����i�ő�l 2.55V�\���j�A16�r�b�g�����Ɋg������3��9.99V�܂ŕ\���ł��� �悤�ɂ��܂��B CR123�p�̓d�r�z���_�[�͎����Ă��Ȃ��̂ŁA�ǂ����悤�B �v���O�����̉����A�������܂����B ���o�[�W�����i�P3�P4�d�r�p�j�ƌ݊�����ۂ��Ă��܂��̂ŁA���� ��R��t���Ȃ���Γ����ł��B ������R��t������ƍő�\������4.50V�ɂȂ�܂��B ���̂Ƃ��AVref�ݒ�l��ς��Ȃ���Ȃ�܂���B �v���O������ύX���āA���̒l�̐ݒ�͈͂��L�����܂����B �@�@���F2.45�`2.55�@�@�V�F2.40�`5.12 CR123�p�̓d�r�z���_�[�̓L�b�g�Ɋ܂߂�܂��A��R�͒lj����Ă� ���܂��̂ŁB �L�b�g�̉���L���A�����ɂ��ċߓ����ɂ܂Ƃ߂Ă����܂��B �E�n�[�h�I�ȉ����͂Q�_�B �Q�F����H�}�� (1)�d�r����}�C�R����A/D���͂ɂȂ����Ă����RR3�� �@�@�J�[�{���������1%�̂��̂ɁB��R�l�͂��̂܂܂�10k�B (2)C9�ɕ���ɂȂ�i�D�ŁAA/D���́EGND�Ԃɋ���1%�E12k��R��lj��B �@�@�d�r�d�������āA���悻4.5V�t���X�P�[���ɕύX�B   12k�̒�R�A���^�̎莝�����Ȃ������̂Ő̂Ȃ���傫����1/4W�ŁB ���ꂩ��A�}�C�R����V��������Vref�l�̐ݒ����蒼���܂��B �������菇���܂Ƃ߂܂����B |

2009�N5��14�� 16��05��

| �L���� |

�R�����g(3) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1577/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1577/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N05��12��(��)

|

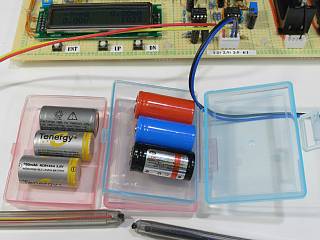

���O�L�� �E�d�r�̓�����R���v���Ă݂�#8 takebeat����̑�2�ւ��͂��܂����B �����ւ�J���t���ȃ��`�E���C�I���d�r�ł��B  ������F�ォ��A �@UltraFire 880mAh�F�@388m���@4.00V �@Tenergy (1) 750mAh:�@138m���@3.29V �@Tenergy (2) 750mAh:�@160m���@3.34V �E���ォ�� �@�ԁ@550mAh�F�@ 66m���@4.09V �@�@500mAh�F�@ 68m���@3.47V �@���@750mAh�F�@133m���@4.12V �Ƃ������ʂł����B �ԂƐ̓d�r�ɂ͕ی��H�������Ă��Ȃ��݂����ł��ˁB �����L����Ă��܂���B ���������F�d�r�d���`�F�b�J�������� �@�@�@�@�@�� 5��18��������Еz�͐V�}�C�R���v���O�����ōs���܂��B �������F�d�r�̓�����R���v���Ă݂�#10 ���𗬒�d�������œd�r�̓�����R���v���Ă݂�F�܂Ƃ� |

2009�N5��12�� 16��56��

| �L���� |

�R�����g(4) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1574/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1574/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N05��09��(�y)

|

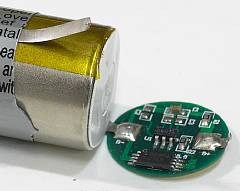

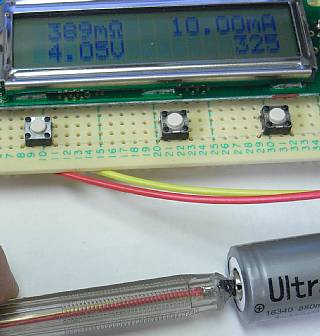

���O�L�� �E2009�N05��07���@�d�r�̓�����R���v���Ă݂�#7 takebeat�������Ă����[�d�r�A���`�E���C�I���d�r�Ȃ̂ŕی��H�� �����Ă��܂��B ���̉�H���O���Ă��������R�𑪒肵�Ă݂܂����B ��H�������̂��Z�����̂��̂Ȃ̂��B �\���͂��炩����takebeat����ɋ����Ă�����Ă����̂ŁA������ƈ��S�B �ELi-ion�[�d�r�̃v���e�N�g��H - Flashlight DIY by takebeat - �y�V�u���O�iBlog�j �܂��̓v���X���̗l�q�B  ���F�̐≏�e�[�v��ɂ�������o�[�́A�ی��H�ւ̃v���X�d�������p�Ƃ��� �g���Ă��܂��B �v���X�ɂ̎��ӁA�t�R��ł��������̂�����Ă��܂��ˁB  �����}�C�i�X�ɁB�@�V�[�����J�b�^�[�ŗĂ߂���܂��B  ���̔��~�Ղɕی��H���d���܂�Ă���̂ł��B �v���X�ɂ���̋����o�[��ؒf���Ē������܂��傤�B  �g��  �ǂ�ȑf�q�Ȃ�ł��傤�ˁB �ǂ����Ɏ��������邩�ȁH ���Č𗬒�d�������ɂ�������R�̑���ł��B �t�B�������O�����O���̑��ʂƃv���X�ɊԂŌv��܂����B  ���ʁA316m���B �O��v�����̂�389m���ł����̂�80%�قǂɒ�R��������܂����B ����20%���ł���72m�����ی��H�̑����Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�ˁB ���̓d�r�A���łɂւ����Ă���Ƃ������Ƃł������A�ی��H�ُ̈킶��Ȃ� �d�r�Z�����̂��̂������Ȃ悤�ł��B �t�R�ꂵ���悤�ȍ��Ղ����邱�Ƃł����B ���ᑱ���� ���𗬒�d�������œd�r�̓�����R���v���Ă݂�F�܂Ƃ� |

2009�N5��9�� 11��19��

| �L���� |

�R�����g(6) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1571/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1571/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N05��07��(��)

|

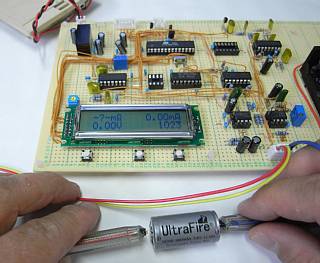

���O�L�� �E�d�r�̓�����R���v���Ă݂�#6 takebeat����[�d�r���͂��܂����B  880mAh�A3.6V��i�̃��`�E���C�I���d�r�ł��B ��������1kHz�E10mA�̌𗬒�d�������œ�����R�𑪒�B ��H�͂ނ��o���̂܂܁B �P�[�X�ɂ͂܂�����Ă��܂���B �d�r�{�b�N�X�͎g�킸�A����̎l�[�q�v���[�u�Ōv��܂��B  ���ʁB  389m����4.05V�B �v���[�u�ĂĂ���Ƃ���̊g�偫  ���E����d�r���u�M���b�v�Ɖ��������Ă��܂��B ������ɂ���f�W�J���p���`�E���C�I���d�r�Ɣ�ׂ�ƁA�Q�{�ȏ�� ��R�l�ɂȂ��Ă��܂��ˁB �d�r�Z���̗Ȃ̂��A�ی�f�q�������̂��B �d�r����̂��Ă̎����͏��X���҂����������ˁB �������@�d�r�̓�����R���v���Ă݂�#8 ���𗬒�d�������œd�r�̓�����R���v���Ă݂�F�܂Ƃ� |

2009�N5��7�� 15��56��

| �L���� |

�R�����g(2) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1568/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1568/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N05��02��(�y)

|

���O�L�� �E2009�N05��01���@�d�r�̓�����R���v���Ă݂�#5 �I�����p�X��E-520�Ŏg���Ă��郊�`�E���C�I���d�r���v���Ă݂܂����B  PS-BLM1�@��i7.2V�@1500mAh ������Ă��܂��B �g�p�r���̓d�r�Ə[�d���Ă܂��g���Ă��Ȃ��d�r�i�V�i�Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���j�B ���̂P�@158m���@8.24V�@�@�F�[�d�����܂܂Ŏg���Ă��Ȃ� ���̂Q�@157m���@7.61V�@�@�F�B�e�g�p�r���̓d�r �d�r�d���ɍ��͏o�Ă��܂����A������R�͂قƂ�Ǖς��܂���ˁB �������@�d�r�̓�����R���v���Ă݂�#7 ���𗬒�d�������œd�r�̓�����R���v���Ă݂�F�܂Ƃ� |

2009�N5��2�� 08��46��

| �L���� |

�R�����g(4) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1560/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1560/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N05��01��(��)

|

���O�L�� �E2009�N04��28���F�d�r�̓�����R���v���Ă݂�#4 �\�����A����Ȋ����ł��B  ����F�����R�l�B�@�u���v�̎���CG-RAM�ւ̃t�H���g�w��ŁB �����F�d�r�d���B �E��F1kHz�����g����d���B�@���ꂪ���ɐ��䂳��܂��B �E���F1kHz���U��H�̐���d���B 4�[�q�v���[�u�̂������ł���ȓd�r���v��܂��B  �������R�[RDC-i500�p�BDB-20L 1300mAh�B�@2001�N�ɔ��������́B2����B �E��GX-100�p�BDB-60 1150mAh�B DB-20L����1�F160m���@3.89V DB-20L����2�F146m���@3.94V DB-60�F145m���@4.00V �ł����B ���𗬒�d�������œd�r�̓�����R���v���Ă݂�F�܂Ƃ� |

2009�N5��1�� 17��34��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1559/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1559/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N04��28��(��)

|

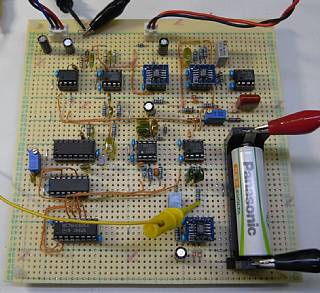

���O�L�� �E2009�N04��18���@�d�r�̓�����R���v���Ă݂�#3 �uMAC8�v�̃X�v�����O�v���[�u������Ă��܂����B  �Q�{���Ƀo�����āA�d���d�ɂƓd���d�ɂɂ��܂��B �ێ����鉽���������̂͂Ȃ����Ɓc �������A�g���Â����{�[���y���̎��B ��������ăz�b�g�{���h�ŌŒ�B   ����ŁA�ȈՌ^�S�[�q�v���[�u�̊����B ���쒆�̉�H��  �}�C�R����AVR�}�C�R���BATmega88�B ����[�̍����̂�DC-DC�R���o�[�^���W���[���B �d�r4�{�ʼn^�p�̗\��B 14pin��OP-AMP���R�B8pin��OP-AMP���P�B ����ɍ����A���v�ƃA�i���O�}���`�v���N�T�B �����������ꂾ���̑f�q�ł��܂����������ł��B �����A���v�̓A�i�f�o�́uAD622�v�B �E�[�Ɍ����Ă���BULGIN�Ђ̓d�r�z���_�[�A�S�[�q�v���[�u�Ōv���� �l�Ɣ�r����ƁA10�~���I�[���ȉ��̐ڐG��R�̂悤�ł��B �P3�P4�j�b���d�r�����łȂ��A�ł����������S�[�q�v���[�u�Ńf�W�J���p�� ���`�E���C�I���d�r���v��܂��B �t���ɂ́A�v������R�l�Ɠd�r�d���B ����ƒ�d�����j�^�[�l��1kHz�I�V���[�^�U�����j�^�[�l��\�����܂��B ���ƁA����l�̃X�P�[�����O�ݒ�@�\��t������Ί������ȁB ���ᑱ�����@�d�r�̓�����R���v���Ă݂�#5 ���𗬒�d�������œd�r�̓�����R���v���Ă݂�F�܂Ƃ� |

2009�N4��28�� 21��53��

| �L���� |

�R�����g(4) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1556/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1556/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N04��18��(�y)

|

���O�L�� �E2009�N04��10�� �E2009�N04��09�� (Bam!boo! Falshlight DIY)����Ƃ��̋L���A �d�r�̓�����R����� �ŁA��L�̐��앨 ���Љ�Ă��������܂����B ���݁A�����d�r�d���Ƒ����R�l�Ƃ�AVR�}�C�R���œǂ݂Ƃ��悤�A��H������Ă��܂��B �u�S�[�q�@�v�ő��肷��̂ł����A�v���[�u�������ǂ�����悢���v�Ē��B ���̓d�r�z���_�[�ł��A�ǂ����Ă��ڐG��R���o�܂��B �d���d�ɂƓd���d�ɂ��������ꂽ�S�[�q����ł���d�r�z���_�[������x�X�g �Ȃ�ł�����ǂˁB ����Ȃ̐��̒��̎s�̕i�ɂ���܂���B �Ƃ肠�����A�u�X�v�����O�E�v���[�u�v����z���Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�� �EMAC8�̂��� ���ᑱ�����@�ȈՌ^�S�[�q�v���[�u�c����Ȃ��Ȃ� ���𗬒�d�������œd�r�̓�����R���v���Ă݂�F�܂Ƃ� |

2009�N4��18�� 05��58��

| �L���� |

�R�����g(3) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1545/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1545/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N04��10��(��)

|

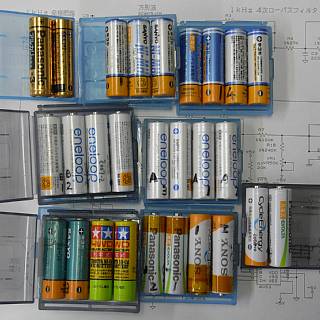

���O�L�� �𗬒�d�������̓d�r������R�����H�A�A�i���O�n��H�����������Ƃł��܂����B �������������ȓd�r���v���Ă݂܂����B  �܂��A�[���d�����𑱂��Ă���[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[�B ���̒�����A4�������u�������I�������Ƃ̓d�r�������Ă݂܂��B ��N12���ɏ[�d��A�ۑ����Ă������̂���d���ăf�[�^�̂肵�Ă��̌�ɏ[�d���� �d�r�ԍ�4��2�{�ł��B �@�@�E�[�d���G�{���^�@��27m�� �@�@�E�T�C�N���G�i�W�[��27m�� ����������Ƃ������l�B ���̒l�ɂ͓d�r�z���_�[�̐ڐG��R���܂܂�Ă��܂��B ����2�{�̏[���d��15�炢������B �قƂ�ǂ܂�����ȓd�r�ł��B �������ɒႢ������R���ǂݎ��܂����B �����[���d300����z�����d�r�B �@�@�E�[�d���G�{���^#1�@��132m���@�@�c�����p���� �@�@�E�[�d���G�{���^#2�@��128m���@�@�c�����p���� �@�@�E�T�C�N���G�i�W�[#1��110m���@�@�c�Z���Ŏ������f �@�@�E�T�C�N���G�i�W�[#2��204m���@�@�c1�����ׂŕ��d�ł��Ȃ��Ȃ��Ď������f �G�{���^����ɂւ������T�C�N���G�i�W�[#2�̓�����R���傫���Ȃ��Ă��� �l�q�������܂����B �@�@ �蓖���莟��v���Ă݂܂����B �@�@�E2007�N�ɔ������G�l���[�v��39�`44m���@�c����͂܂��܂����C�ł��B �@�@�E2005�N�ɔ������G�l���[�v��232�`390m���@�c���p�i�ł͂���܂���B �@�@�E�T�����[1700mAh��87�`120m���@�cDiMAGE7i�ɕt�����Ă����d�r �@�@�E�c�{�̃j�b�J�h�d�r��30�`35m���@�c���q�ǂ��̂�������Ŏg�������Ă����d�r �@�@�E�T�����[2700mAh��741�`856m���@�c����͂ق�Ƃǂ��ɂ��Ȃ�܂���B �@�@�E�T�����[2100mAh��270�`450m���@�c������Ђǂ��d�r�ł��� �@�@�E�p�i�\�j�b�N�E�A���J����115�`120m���@�c�قڐV�i �@�@�E�Z���A�̒P3�j�b��(VOLCANO)��201�`384�����@�@�c�[���d���������i �@�@�ELEXEL E-KEEP�P3(2000mAh)��16�`20m���@�c�قڐV�i �@�@�ELEXEL E-KEEP�P4(800mAh)��30�`64m���@�c�قڐV�i �}���[�d�ł��Ȃ��Ȃ��Ă���d�r�͂������[�d��NC-430�i65mA�[�d�j�ŏ[�d���� ����v���Ă��܂��B ���ᑱ���� ���𗬒�d�������œd�r�̓�����R���v���Ă݂�F�܂Ƃ� |

2009�N4��10�� 15��57��

| �L���� |

�R�����g(2) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1535/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1535/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N04��09��(��)

|

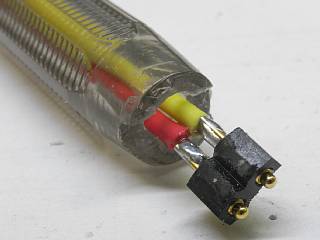

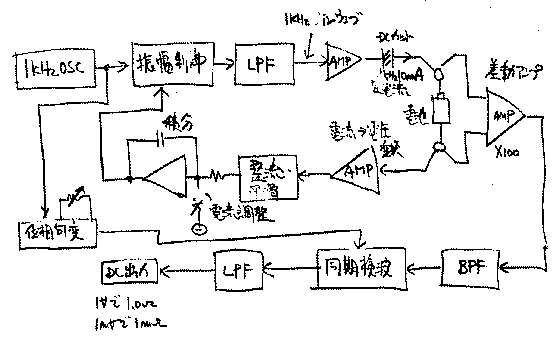

�܂��������̉�H�ł��B �𗬂̒�d����H������Ă��܂��B �������邩�Ƃ����ƁA�d�r�̓�����R����B 1kHz�E10mA�̐����g�𗬈��d����d�r�ɗ����A�l�[�q�@�ő���B ���̌𗬓d�����v��A�Ⴆ��1mV�Ȃ�A10mA�Ȃ̂�0.1���� �d�r�̓�����R�����܂�܂��B ���݁A��d����H��AC�A���v���̎������B  �d����ɒu���Ă���d�r�i�ւ����Ă���̂������j�����ꂱ�� ��ׂĂ݂�ƁA���炩�ȍ��������Ă��܂��B �g�����d�r�ł̔�r�ɂȂ�܂����A�j�b�����j�b�J�h�� �ق���������R�������ł�����B ���̌�A�������g��H��t���B ������������1kHz���ɂ��ēǂݎ���悤�ɂ��܂����B  �����悻�̉�H�\���i�u���b�N�}�j �i�N���b�N�Ŋg�偫�j  �����������@�����ȓd�r�̓�����R�𑪒肵�Ă݂��B ���𗬒�d�������œd�r�̓�����R���v���Ă݂�F�܂Ƃ� |

2009�N4��9�� 17��47��

| �L���� |

�R�����g(6) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1534/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1534/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N03��31��(��)

|

�[���d�����𑱂��Ă���u�[�d���G�{���^�v�Ɓu�T�C�N���G�i�W�[�v�A 300��ڂ̕��d��O�ɂ��āA�[�d��BQ-390�ŃT�C�N���G�i�W�[�� �͂�����Ă��܂��܂����B 270��ڂ��߂���������A�T�C�N���G�i�W�[�̒��q���ǂ��Ȃ����� �i���d�ێ��d���̒ቺ�j���o�͂��߂Ă����̂ł����A�[�d�͂������� �s���Ă��܂����B �Ƃ��낪�����A300��ڂ̕��d���s�����ƁA�[�d��BQ-390������o ���Ă݂܂��ƁA7���サ���[�d����Ă��܂���B �[�d���G�{���^�̂ق���2�{�Ƃ�����B �@�@�@���T�C�N���G�i�W�[�����̎��̂����ł�1�{�E�����Ă���܂��B �@�@�@���[�d���Ԍv�������̃c�[���B �͂�����钼�O�A299��ڂ̕��d�f�[�^�ł��B ��299��ڂ̕��d�@(2009-03-30)  270��ڂ����肩��T�C�N���G�i�W�[�̕��d�ێ��d�����Ⴍ�Ȃ�Ƃ��� ���ۂ�����Ă��܂����B ���݁ABQ-390�ł͂����ꂽ���̓d�r��NC-MR58�ɃZ�b�g���čď[�d�� ���݂Ă��܂��B Bat1��2���G�{���^�A4���T�C�N���G�i�W�[�B ��NC-MR58�ŏ[�d�g���C�����T�C�N���G�i�W�[���܂߂ĕ��d�B ��300��ڂ̕��d�@(2009-03-31)  Bat1��2�̏[�d���G�{���^�͏[�d��P���o�߂��Ă̕��d�ɂȂ�܂��B Bat4���T�C�N���G�i�W�[�B NC-MR58�ł����A���܂���ł����ˁB ���Ăǂ��������̂ł��傤�B���̎����B 2�{�c���Ă���[�d���G�{���^�̏[���d�A�������������܂��傤���ˁB ��2009-04-02 �T�C�N���G�i�W�[�ABQ-390�����łȂ�NC-MR58�ł��[�d�ł��� ���Ȃ��Ă��܂��܂����B ���̌��ہA���O�̕��d���\���ɍs���Ȃ������̂������ł��B �܂�A�ɂ��d�r�̓�����R���㏸�������߁A�~���� �G�l���M�[����o���Ȃ��܂ܕ��d��̕��d��~�d��1.0V�ɓ��B�B ���̂��߁A�݂����̓d���͏o�Ă���̂ł��B ������d�r�d���`�F�b�J�[�ł��̓d�r�����Ă݂�Ɓc �@�@�����ׁ@�@1.37V �@�@4.7�����ׁ@1.25V �@�@1.0�����ׁ@0.94V �ƁA������R���傫���Ȃ��Ă���l�q�����������܂��B �������d�����������A���[�d�ł�����[�d��� �u���łɖ��[�d�v�ƔF�����ď[�d���X�g�b�v�B ����͐���ȓ���ł��B �ȑO���T�����[��2700 HR-3UG�ł́A40��ŃA�E�g�B �����300��B 2005�N���A�͂��߂Ĕ������G�l���[�v�iDiMAGE7i�Ŋ��Ă����j�����ł� ��p�d�r�Q����͑ނ��Ă��܂��B ��311��ڂ̕��d�@(2009-04-11) ����������̎����ɁA���d�I�~�d��1V�ŕ��d�ł��Ȃ��Ȃ����T�C�N���G�i �W�[���g���Ă���܂����B 0.9V�܂ŕ��d������A�[�d�͂��Ă����̂ł��B ������R���v���T���v���ɂ��̓d�r�����ꂱ�ꂵ�Ďg���Ă����̂ł��B �[���d�������J��Ԃ��Ă���d�r�A���̂���������G�{���^�����ɂ��Ă��� �T�C�N���G�i�W�[�͏��O���Ă��܂����A ���̃T�C�N���G�i�W�[�������ĕ��d���Ă݂܂����B �����͂����Ԃ�C�����オ��܂����B ���̂����Ȃ̂ł��傤���A����ȕ��d�O���t�ɂȂ�܂����B  3�{�Ƃ������Ԃ����悤�Ȋ����̃f�[�^�ł��B ��͂���͉��x�̉e���Ȃ̂ł��傤���B 312��ڂ̕��d������ł����B  �T�C�N���G�i�W�[���[�d���邽��0.9V�܂ł̕��d���s�����̂��e�������̂��A ����Ƃ�������R��������ŃS�\�S�\�����̂��e�������̂��H �T�C�N���G�i�W�[�̕s���Ƃ��̉A�Ȃɂ������������̂��s���ł��B �[�d�サ�炭���u����Ɠd����������̂�������܂���B ����A1�������ĕ��d���Ă݂܂��B ���NjL�i2009-04-13�j �ǂ���牷�x���W���Ă���悤�ȋC�z�ł��B �����A�C�����Ⴂ�Ƃ��A�d�r�d���`�F�b�J�[�œd����������T�C�N���G�i�W�[�̂ق��� �����Ԃ�Ⴂ�̂ł��B �T�C�N���G�i�W�[�������炭�|�P�b�g�ɓ���Ēg�߂�Ɠd�����オ���Ă��܂����B �@�@�i���ׂ���������ԂŁj 300��[���d�����T�C�N���G�i�W�[�ǂ����A���x�ɕq���ɂȂ��Ă��܂����悤�Ȋ����ł��B �d����֎����Ă����������̓�����R�����H�Œ��ׂ���A�[�d���G�{���^�� �قƂ�Ǖς��Ȃ��̂Ɂi120�`130m���j�A�T�C�N���G�i�W�[�̓�����R��120m���ق� �ɉ������Ă��܂����B ���j���ɒ��ׂ��Ƃ���200m���قǂ������̂ł��B �g�����Ȃ��Ē��q���ǂ��Ȃ����i�Ƃ����Ă��A���d�ێ��d���͒Ⴂ�j�悤�ł��B �������F�[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[#10�@�i2009�N06��02���j ���[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[�@�܂Ƃ� |

2009�N3��31�� 05��56��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1522/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1522/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N03��27��(��)

|

3�T�ԂقǑO�ɏ[�d����DiMAGE7i�ɑ������Ă����G�l���[�v����d���Ă݂܂����B ���̃G�l���[�v�����̂�2007�N2���B �@������eneloop-R�ł��ȁB�iby �C�̖�������j ����̎��������ł̕��d�ł��B  ����A�S�{�Ƃ��悭������Ă��܂����B ���ꂩ��[�d���ēd�r�e�̏[�d���Ԃ����Ă݂܂��B �@�F �@�F ��قǏ[�d�ƕ��d�������B �܂��[�d���ԁ@�i���Z�l�j �@�@BAT1 56��35�b �@�@BAT2 56��13�b �@�@BAT3 56��03�b �@�@BAT4 55��39�b �i�[�d������̕�[�d�r���Ő�グ�܂����j �ق�Ƃ悭������Ă��܂��B �������d�����̂�����B  �V�����i�Ƃ������g������ł��Ȃ��j�d�r�͂������ł��B |

2009�N3��27�� 11��50��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1520/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1520/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N02��11��(��)

|

�Z�����̂����������u�T�C�N���G�i�W�[�v�A���M�Ŏ�����O���t�B�������n���� ��������Ȃ����āA�d�r�̑S�������тĂ��܂��B �����\���ɂ��e�����������悤�ł��B �m�M�X�Ōv���Ă݂܂����B  �����ł��̂ŁA���Ƃ��Z�����Ȃ��悤�Z���e�[�v�ŕی�B ���̌��ݕ��A�_�C�����Q�[�W���ă[���_����Ă����܂��B ���ꂪ����Ȃق��B�@50.45mm�B  �Z�����̂����������ق��B�@50.8mm�B  ���̓d�r�A����ȏ�[���d���J��Ԃ��͕̂|�����Ȃ̂ŁA�����Ă��� �J�� �Ԃ��e�X�g���珜�O���邱�Ƃɂ��܂��B �c�O�ł�������������܂���B ���[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[#5 3�������u�̌���(2009-02-11) |

2009�N2��11�� 06��12��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1471/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1471/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N02��08��(��)

|

�[���d�����𑱂��Ă���u�[�d���G�{���^�v�Ɓu�T�C�N���G�i�W�[�v�A�Z�����̂��������Ă��܂��܂����B ��Q�ɑ������̂�4�{�̂�����1�{�A�T�C�N���G�i�W�[�̓d�r�ԍ�1�B ���̒���̓d�r�B  ���M�̂��߃v���X�d�ɕt�߂̎�����O���t�B�����i�M���k�`���[�u�j���n���Ă��܂��Ă��܂��B ������������d���̓d�r�d�ɁB  ��̎ʐ^�̂悤�ɁA�v���X�ɂɂ��d�r��ێ�����H�����t���Ă��܂��B �uKEYSTONE�v�А��̓d�r�z���_�[�ł��B ���x���d�r���������邤���A�d�r�̊O���≏�t�B�����ɃL�Y���t�����̂ł��傤�B �@�@���j�b�P�����f�d�r�̊O���̓}�C�i�X�B �@�@������L���ɋL���Ă��܂����A�����������₷���悤�� �@�@�@�d�r�z���_�[�̉H�������͍L���Ă��ċ����ł͂Ȃ��̂ł��B �v���X���̓d�r�d�ɕt�߂ŊO�����j��ēd�r�z���_�[�ƐڐG�B ����œd�r�̃v���X�ƃ}�C�i�X���ڐG�����̂ł��B �����̂悤�ɕ��d���͂��߂Ă��炭���āA2�����炢�ł��傤���A ���̓d�r�������d���~�܂��Ă���̂ɋC���t���܂����B ���d�킩��d�r���O�����Ƃ����甭�M�ŃA�c�A�c�B ����ŁA����ȋ�ɂȂ����̂ł��B  �M�ŊO���t�B�����S�̂������Ȃ��Ă��܂��������ł��B �ł��܂������Ă������Ȃ̂ŁA�≏�e�[�v�������ĕ��d�𑱂��Č��܂����B   �g�����e�[�v�͂��̂悤�Ȃ��́B  �X�C�b�`���O�d���̃g�����X�Ȃǂ���������Ƃ��Ɏg���Ă����R���e�[�v�ł��B �i�����̃J�v�g���E�e�[�v�j ���̎��̌�̕��d���ʂł��B  Bat3�i�j���Z�����̂��N�������T�C�N���G�i�W�[�B �@�@�E���̂��N�����Ă���4�����u���ĕ��d�B�i�o���ŏo�����Ă����̂Łj �@�@�E215��ڂ̕��d�ɂȂ�܂��B ���āA���̓d�r���̐�ǂ��Ȃ�̂ł��傤���H �Ƃ肠�����A����܂łƓ����悤�ɏ[���d�𑱂��Ă݂܂��B ��216��ڂ̕��d�@(2009-02-09)  Bat1�E2�i�ԁE�j�������̏[�d���G�{���^�B Bat3�E4�i�E�D�j���\�j�[�̃T�C�N���G�i�W�[�B Bat3���Z�����̂��N�������d�r�B ��͂�A�e�����o�Ă��܂��B �e�ʔ����Ƃ������Ƃ���ł��傤���B ���[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[#6 200��ڂ̕��d���� ���[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[#7�@�Z�����̓d�r�̑S�������тĂ܂��� ���[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[#9�@300��ڒ��O�ɃT�C�N���G�i�W�[���[�d�s�� ���[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[#5 3�������u�̌���(2009-02-11) |

2009�N2��8�� 21��30��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1469/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1469/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2009�N01��25��(��)

|

���O�L���@�[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[#4 150��ڂ܂ł̕��d���� ���O�L���@�[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[#5�@1�����A2�������u 150��ڂ̕��d�ɑ����A200��ڂ̕��d���ʂ���܂��B ���łɏ����܂������u�[�d��A���炭�u���Ă�������d�ێ��d����������̂ł͂Ȃ����v �Ƃ����^�₪�����Ă��܂��B �[���d��200��ڂƂ������ł���������Ă݂܂����B �g�����[�d��́u�����v�́uBQ-390�v�B ����ŏ[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[���i�v4�{�j���[�d���܂��B �ʏ�̏[�d�e�X�g�́A����BQ-390�ƎO�mMC-NR58���ꂼ���2�{�̓d�r�� �Z�b�g���Ă��܂����̂ŋ}���Z���ԏ[�d���[�h���g���Ă��܂��B ����̃e�X�g�͏[�d���4�{�Z�b�g���Ă̏[�d�ł��B �[�d���Ԃ͖�4���ԁB ���̃O���t�A Bat1�E2�i�ԁE�j�������̏[�d���G�{���^�B Bat3�E4�i�E�D�j���\�j�[�̃T�C�N���G�i�W�[�ł��B �������A�������s���Ă���K���[�W�̎������������Ă��܂��B 7�`12�����炢�ł��傤���B ��200��ڂ̕��d�@(2009-01-18) �@�[�d��������ɕ��d  ��201��ڂ̕��d�@(2009-01-19) �@�[�d������A1�����u��ɕ��d  ��202��ڂ̕��d�@(2009-01-21) �@�[�d������A2�����u��ɕ��d  �[�d���G�{���^�A�T�C�N���G�i�W�[���d�r�Ƃ��[�d��Ɏ��Ԃ������� ���d�ێ��d�����Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��܂��B �������Bat1�̏�Ԃ������f�[�^���o�Ă��܂������A��͂荡��������悤�� �X�����o�Ă��܂��B 2���u�����ꍇ�A4�{�Ƃ�1.2V����Ă����Ԃ������Ȃ��Ă��܂��܂����B �[���d�ɂ��u�v�Ȃ̂ł��傤���B ��203��ڂ̕��d�@(2009-01-25) �[�d��3�����u��̕��d�ł��B �����A����J�������݂Ŏ��̂悤�ȃ��N�G�X�g������܂����̂� �����Ă݂܂����B �@�@�E���d��ւ̓d�r�����̏ꏊ�i�����j��ς��Ăق����B �@�@�@�d�r�̏ꏊ�ɂ���āi���x�㏸�ȂǂŁj���d�̋���قȂ�̂� �@�@�@�͂Ȃ����H �@�@�E�d�����������Ă���͎̂��͉��x�̂�������Ȃ����H �Ƃ������ƂŁA����̕��d�ł͓d�r�̏����͂��̂悤�ɂ����� �t���ɂȂ��Ă��܂��B�@�i�g�����[�d���4�{�Ƃ�BQ-390�j �@�@Bat1�i�ԁj�T�C�N���G�i�W�[�@�iNC-MR58�ŏ[�d�𑱂��Ă����j �@�@Bat2�i�j�T�C�N���G�i�W�[�@�iBQ-390�ŏ[�d�𑱂��Ă����j �@�@Bat3�i�j�[�d���G�{���^�@�@�iNC-MR58�ŏ[�d�𑱂��Ă����j �@�@Bat4�i�D�j�[�d���G�{���^�@�@�iBQ-390�ŏ[�d�𑱂��Ă����j ����̕��d�O�A�K���[�W�ł͐V�N��s���Ă��āA�X�g�[�u���ϐ������̂� �����Ŕ�r�I�����͍��߁B�i����ł������@���g�v�ł�16�����炢�������j �����āA���d���n�߂�O�A�d�r���Y�{���̃|�P�b�g�ɖ�1���ԂقǓ���̉��� �g�߂Ă����܂����B ���̌��ʂł��B  Bat4�̓d���i������Bat1�F�[�d���G�{���^�j�A��͂��߂ɂȂ�܂����B �ł��A�S�̂ɓd�����オ���Ă��܂��B ���̂����A�d�����オ���ēd�����������������i���R���d�Ȃ̂Łj���d ���Ԃ����������Z���Ȃ��Ă���l�q�������Ă��܂��B �[���d�����𑱂��Ă��邱��4�{�̓d�r�A�������炭�[���d���J��Ԃ��Ă݂܂��B ����̂����Ƃ͕ʂɁA���u���������Ă��܂��B 3�������u��̃f�[�^��2��6���ɓ���\��ł��B �ł����̕��u�����Ɏg���Ă���d�r�Q�̏[���d��10��قǁB �[���d���J��Ԃ�������̓d�r�Ƃ͈قȂ�܂��B �����C�̖���������Ƃ��̃f�[�^���Q�l�ɁB ��2009-02-04 213��ڂ̕��d�BBat1�̃G�{���^���[�d����Ă��Ȃ������B �P�Ȃ鑕���s�ǂ������̂��A����Ƃ��[�d��BQ-390���[�d�����ۂ����̂��H �c����A�����Ə[���d���I���܂����B �d�r�̗ɂ��[�d�s�ǂł͂���܂���ł����B �������A�[�d���G�{���^�̒��q�A�悭����܂���B ���[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[#7�@�Z�����̔����I ���[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[#5 3�������u�̌���(2009-02-11) ���[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[�@�܂Ƃ� |

2009�N1��25�� 11��28��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1458/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1458/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N12��07��(��)

|

�����O�L�����@�J��Ԃ��[���d���������{���@������ ���P�������u ���炵�[���d��ɕ��u���Ă����[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[����d���Ă݂܂����B �����A3�������6������ɂƎv���Ă����̂ł����҂�����Ȃ������̂ł��B �e2�{�A�v4�{�ۑ����Ă��������ԍ�3�̓d�r2�{��1�����ڂɕ��d�B �ԍ�4��2�{�͂܂��u���Ă���܂��B �[�d�����̂�2008�N10��6���ł��B  4�{�̃O���t�̂��� Bat1�i�ԁj�F1�������u�̏[�d���G�{���^ Bat2�i�j�F1�������u�̃T�C�N���G�i�W�[ �c��̐ƊD�����̕��d��ɍď[�d���ĕ��d�������O���t�ł��B Bat3�i�j�F�[�d���G�{���^ Bat4�i�D�j�F�T�C�N���G�i�W�[ �@�@�@�@�@�@�i���d�r�Ƃ��[�d��BQ-390�ŏ[�d�j ���d���ԁA���d�ێ��d���Ƃ��T�C�N���G�i�W�[�������Ă��܂��B ���̂��ƂQ����d���s���A���ꂼ���BQ-390��MR58�ŏ[�d���Ă�����u�B �u6�J���v��ɂǂ��Ȃ��Ă��邩���ׂ܂��B ���Q�������u�@2008-12-06 ��̋L���ɏ����Ă���u�ԍ�4�v��2�{���A�[�d���Ă���Q������ɕ��d���Ă݂܂����B  Bat1�i�ԁj�F2�������u�̏[�d���G�{���^ Bat2�i�j�F2�������u�̃T�C�N���G�i�W�[ Bat3��4�́i�ƊD�j�͂��̕��d����ɍď[�d���ĕ��d�������O���t�ł��B Bat3�i�j�F�[�d���G�{���^ Bat4�i�D�j�F�T�C�N���G�i�W�[ ���R�������u�@2009-02-11 ��N11��7���ɏ[�d���Ă��̌���u���Ă����d�r�ԍ�3�i���1�������u�j�̓d�r ����d���Ă݂܂����B �������A�����G�߂ł��̂œd�r�����킢����������ƁA���d�O�A�Y�{���� �|�P�b�g��1���Ԃقǂ���đ̉��Œg�߂Ă����܂����B ���̌��ʂł��B  Bat1�i�ԁj�F3�������u�̏[�d���G�{���^ Bat2�i�j�F3�������u�̃T�C�N���G�i�W�[ Bat3��4�́i�ƊD�j�͂��̕��d����ɍď[�d���ĕ��d�������O���t�ł��B Bat3�i�j�F�[�d���G�{���^ Bat4�i�D�j�F�T�C�N���G�i�W�[ �l���Œg�߂����ʂ��������̂��A2�������u�ɔ�ׂĕ��d�ێ��d�����オ���Ă��܂��B ���S�������u�@2009-04-10 ��N12��7���ɏ[�d���Ă��̌���u���Ă����d�r�ԍ�4�̓d�r����d���Ă݂܂����B ���d���̎���20���B �|�P�b�g�ɓ���Ēg�߂��A�v���P�[�X����o���Ă����Ȃ���d�ł��B  Bat1�i�ԁj�F4�������u�̏[�d���G�{���^ Bat2�i�j�F4�������u�̃T�C�N���G�i�W�[ ���J��Ԃ��[���d�����d�r�Ɣ�r�@2009-02-12 ���u���������d�r���J��Ԃ��[���d�������Ă���d�r�Ƃ��ׂĂ݂܂����B 3�������u������Ɋ��炵�̂���3�T�C�N���[���d���܂����B ���ꂩ��[�d���Ă̕��d�ƂȂ�܂��B �J��Ԃ������̓d�r��221��ڂ̕��d�ł��B  Bat1�i�ԁj�F�J��Ԃ��������̏[�d���G�{���^ Bat2�i�j�F�J��Ԃ��������̃T�C�N���G�i�W�[ Bat3�i�j�F���u�������Ă����[�d���G�{���^ Bat4�i�D�j�F���u�������Ă����T�C�N���G�i�W�[ ���d�O�A4�{�Ƃ������[�d��iBQ-390�j�ŏ[�d���܂����B ���u�����̂ق��͂قڐV�i�̏�Ԃł��̂ŁA�J��Ԃ��g�p�����d�r�̗ ���悭�킩��܂��B �������@�[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[#6�@200��ڂ̕��d �������@�U�������u �����C�̖����� �[�d���G�{���^ <EVOLTA> (HHR-MRS)�@�Q�������u ���[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[�@�܂Ƃ� |

2008�N12��7�� 07��30��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1382/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1382/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N12��05��(��)

|

���V�f�[�^��NjL�����Ƃ��Ƀg�b�v�L���Ƃ��čX�V���܂��B �����O�L���� �p�i�\�j�b�N�̏[�d���G�{���^�ƃ\�j�[�̃T�C�N���G�i�W�[�B ���̌J��Ԃ��g�p�̎����ł��B �ڕW1000��܂ł��܂ł����邩�Ȃ��B �[�d���BQ-390��NC-MR58�B �G�{���^��BQ-390�ŃT�C�N���G�i�W�[��MR58�ŏ[�d���Ă��܂��B ���ꂼ��2�{�[�d�Ȃ̂Łu�{���v���[�h�̏[�d�ɂȂ�܂��B �Ƃ肠�����r���o�߁B �O���t�A Bat1�E2�i�ԁE�j�������̏[�d���G�{���^�B Bat3�E4�i�E�D�j���\�j�[�̃T�C�N���G�i�W�[�ł��B ��10��ڂ̕��d�@2008-10-09  ��15��ڂ̕��d�@2008-10-12  �܂��傫�ȕω��͌����܂���B �O�L���̃O���t�Ɣ�ׂ�ƁA�G�{���^�̕��d�����d���A������Ƃ����� �����Ă���悤�Ȋ����B �{���[�d���W���Ă���̂��H 16��ڂ̏[�d�ȍ~�A�G�{���^��BQ-390�A�T�C�N���G�i�W�[��MR58�ŏ[�d�Ƃ��� �̂���߂āABat1(�G�{���^)��Bat3(�T�C�N���G�i�W�[)��BQ-390�ŁA Bat2��Bat4��MR58�ŏ[�d�Ƃ����ӂ��ɂ��Ă��܂��B ��26��ڂ̕��d�@2008-10-18  �Ƃ肠�����̓r���o�߂Ƃ������ƂŁB ������ABat4(�D�F)�̃T�C�N���G�i�W�[(�d�r�ɋL�������ԍ�2)�̕��d���Ԃ� Bat3�ɔ�ׂĒZ���Ȃ��Ă��܂��B �@�@(�Ƃ������Bat3(�F)�����тĂ���ƍl����ׂ���) �[�d��̍��Ȃ̂��d�r�̌̍��Ȃ̂��B ����͏[�d������ւ��A�d�r�ԍ�1��2�{��MR58�ŁA�ԍ�2��BQ-390���g���� �[�d���Ă݂܂��B ��27��ڂ̕��d�@2008-10-18 �G�{���^Bat1(��)�ƃT�C�N���G�i�W�[Bat3(��)��MR58�ŏ[�d�B �G�{���^Bat2(��)�ƃT�C�N���G�i�W�[Bat4(�D)��BQ-390�ŏ[�d�������ʂ�����B  26��ڂŕ��d���Ԃ������Z���Ȃ��Ă���Bat4(�D)��Bat3(��)���Ă��܂��܂����B ����ɍ����Bat1��Bat2�ɂ������o�Ă��܂��B �[�d��ɂ��[�d��̍�������H�B �����̓����͋C�����オ�����̂ł��̉e�����o���̂ł��傤���B 28��ڈȍ~�́ABat1(�G�{���^)��Bat3(�T�C�N���G�i�W�[)��BQ-390�ŁA Bat2��Bat4��MR58�ŏ[�d�Ƃ����ӂ��ɖ߂��Ă��܂��B ��40��ڂ̕��d�@2008-10-26  Bat1�E2�i�ԁE�j�������̏[�d���G�{���^�B Bat3�E4�i�E�D�j���\�j�[�̃T�C�N���G�i�W�[�ł����A�[�d�������� ���邽�߁A����4�{�Ƃ�BQ-390���g���ď[�d���Ă��܂��B �T�C�N���G�i�W�[2�{�̌̍����C�ɂȂ�܂��ˁB �ȍ~�A�Ă�Bat1(�G�{���^)��Bat3(�T�C�N���G�i�W�[)��BQ-390�ŁA Bat2��Bat4��MR58�ŏ[�d�Ƃ����ӂ��ɖ߂��܂��B �������J��Ԃ��Ă���[�d�͂��̕��@���g���Ă���킯�ł����A�[�d������ �̓d�r���x�ABQ-390�̂ق����オ���Ă���悤�Ɏv���܂��B ���ˉ��x�v�������ċA���Ă��Čv���Ă݂܂��ˁB �@�@�E���ʁ@����19�� �@�@�@BQ-390 �F�d�r40���@�[�d��{�̊O���ō����x42�� �@�@�@NC-MR58�F�d�r32���@�@�V�@�@35�� �@�@�@�@�@�@�@�@���FMR58�ł����[�d���̃s�[�N���x�͂����Ə�ł����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�L�^�͂ł��Ȃ��̂ōő剽�x���͕s���ł��B ���r���o�� �E2008-10-28�@45��ځ@Bat2�����d���������Ⴂ��Ԃ��L�^�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�d�r�d�ɂ𐴑|������ȍ~�͐���ɕ��A�B �E2008-11-01�@53��ځ@�傫�ȕω��Ȃ��B�@ �E2008-11-05�@60��ځ@ �E2008-11-06�@1�������u��̕��d�����i�J��Ԃ��������Ă���̂Ƃ͕ʂ̓d�r�j �E2008-11-15�@80��� �E2008-11-20�@90��� ��100��ڂ̕��d�@2008-11-24  Bat1�E2�i�ԁE�j�������̏[�d���G�{���^�B Bat3�E4�i�E�D�j���\�j�[�̃T�C�N���G�i�W�[�B �[�d�������ɂ��邽�߁A4�{�Ƃ�BQ-390���g���ď[�d���Ă��܂��B�i����̕��d���O�̏[�d�����j 4�{�Ƃ������悤�ȃO���t�ɂȂ��Ă��܂��B �ȑO�̃O���t�Ɣ�ׂ�ƕ��d�����̓d���������Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��B �C�����������Ă��܂����A���̉e��������̂�������܂���B 101��ڂ͏[�d���NC-MR58�ɂ��ď[�d���Ă݂܂��B ��101��ڂ̕��d�@2008-11-25  4�{�Ƃ�NC-MR58�ŏ[�d�B ����ł����A�[�d���I������̂��钆0�����̂͂��B ���d�͒�6��������J�n�B �d�r1�̓d���������Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��ˁB ��117��ڂ̕��d�@2008-12-04  Bat1�̃G�{���^�A����܂ł��d�����Ⴂ��Ԃ������Ă��܂������A��ӂ̕��d�ł���� �O���t���o�܂����B 100��̕��d���߂��Ă���Bat1�����d���������Ⴂ�̂��ڗ����Ă��܂����B �����˔��I�Ȉُ�i�[�q�̉���Ȃǁj���Ɨǂ��̂ł����A���n�߂�ɂ͂܂��������܂��B ���d���Ԃ͂����ǂ���ŕ��d�ێ��d�����Ⴍ�Ȃ���āA�̒����ł�����˂��B �[�d��E���d��̒[�q�Ɠd�r�d�ɂ͓K�����|���Ď������Ă���̂ł����A����͋C�ɂȂ�܂��B ��Ԃɖ߂��Ă����Ηǂ��̂ł����c�B ��119��ڂ̕��d�@2008-12-06  118��ڂ�Bat1�����Ⴂ�d�����������̂ŁA���悢����n�܂������Ǝv�����̂ł����A �d�r�d�Ɂi�v���X�̃|�b�`�ƒ�̃}�C�i�X�j�����d�ɕz�ŃS�V�S�V�i�A���R�[�����g���āj ���ď[�d�A�[�d������ӂ����уS�V�S�V���ĕ��d������A���̂悤�Ɍ��ɖ߂�܂����B �܂����v�Ȃ悤�ł��B�@�����������܂����B �������n�߂���������G�{���^�ɂ���ȌX��������܂��B �ł��̂ŁA���d��ɓd�r���Z�b�g����ꏊ�����܂ɕς����肵�ėl�q�����Ă��܂��B ����ȏꍇ���d�����Ⴍ�Ȃ�̂͌��܂��ăG�{���^�Ȃ̂ł��B ���ꂾ���ɂ���Ȍ��ۂ��o����āA�G�{���^�̓d�ɋ����ɉ�����R�����햌�� �悤�Ȃ��̂��ł��₷����ԂɂȂ��Ă���̂�������܂���B ���r���o�߁i�����j �E2008-12-06�@2�������u��̕��d�����i�d�r�ԍ�4��2�{�j ��150��ڂ̕��d�@2008-12-21  Bat1�̃G�{���^�������d���n�߂Ă��炵�炭�̊ԁA����3�{�ɔ�ׂēd���� ��0.02V�Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��B �d�r�d�ɁE���d��[�q�Ԃ̐ڐG��R���^���Ă����̂ł����A�d���~���� �e�X�^�[�Ōv���Ă�2�`3mV�B �}�d�ɗ������킹�Ă�����l�̉��ʌ��ł���0.01V�ɂ͒B���܂���B �́X�A�Ƃ���@��œd�r�d�ɂ̃��b�L�ُ�A��ނƂ̔�������o���������� ������܂��B ���b�L�������Ƃ������Ă��Ȃ����߂ɁA��ނɓd�������ꂸ���̒�R ���傫���Ȃ��Ă��܂����Ƃ����Ǐ�ł��B �d�r�̒��ʼn��������Ă���̂ł��傤���H ���r���o�� Bat1�̕s���A�[�d������ɕ��d���n�߂�܂ł̎��Ԃɉe�����Ă���悤�ł��B �܂�A���ȕ��d���傫���Ȃ��Ă���B ����̎����ł͖���1�`2��̏[���d�����Ă��܂��B �ɂ��[�d�����㒼���ɕ��d���n�߂邱�Ƃ�����A�����o���Ă��� ���d���͂��߂�ꍇ���o�Ă��܂��B �ǂ����A���̃^�C�~���O�Ɉˑ����Ă���悤�ł��B 200��ڂ̕��d���ʂ��o���Ƃ��Ɏ������Ă݂܂��B �������@�[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[#6�@200��ڂ̕��d ���[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[�@�܂Ƃ� |

2008�N12��5�� 08��00��

| �L���� |

�R�����g(2) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1354/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1354/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N11��11��(��)

|

�@�\ �@�� �@�� �@�\ �@�� �@�� �u�{�|�{�|�v�Ƃ������Ƃō����́u�d�r�̓��v �E�Вc�@�l�d�r�H�Ɖ� �E11��11�� - Wikipedia �@�@�� �u���̓��v �u�|�b�L�[&�v���b�c�̓��v �u�`�[�Y�̓��v �u�s�[�i�b�c�̓��v �u���肽��ۂ̓��v �u���₵�̓��v �ł����邻���ȁB |

2008�N11��11�� 15��46��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1388/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1388/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N10��02��(��)

|

�����O�L���� ���āA����(�p�i������ς肱�̌Ăі�)�̏[�d���G�{���^�A����̕��d�� �I����ď[�d�B �i�[�d���BQ-390�j 2��ڂ̕��d���ʂł��B  �[�d�O�̕��d�ł́A�d�r�ԍ�1�̓d�����Ⴍ�o�Ă��܂������A �[�d��͕��ʂɂȂ��Ă��܂��B ���̓\�j�[�̃T�C�N���G�i�W�[�B �����悤�ɏ���[�d��̕��d�ł��B �[�d��͎O�m��NC-MR58�B �[�d��̃��t���b�V���@�\�͎g���܂���B  �u�G�l���[�v�v�̓����ł��鍂�����d�ێ��d��(1.20V�ȏ�)�̋�Ԃ� ���������Ă��܂��B ������HHR-3MPS�A�O�m�G�l���[�vHR-3UTG�̓����� �@�{�X���u�V����j�b�P�����f�d�r�̕��d�����v���Q�l�ɁB �@�u�p�������[�d���J��Ԃ��Ƃǂ��Ȃ邩�v�����肪�����[�����ȁB �����d3��ڂ̃f�[�^ �g���Ă�����d��̃O���t�`��c�[���A��x��4�̃f�[�^�����`���Ȃ��̂ŁA �G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[�A���ꂼ��2�{�����d���Ă݂܂����B Bat1�E2�i�ԁE�j�������̏[�d���G�{���^�B Bat3�E4�i�E�D�j���\�j�[�̃T�C�N���G�i�W�[�ł��B  ���d���Ԃ͂قƂ�Ǔ����B ���d�r���̓d���A�T�C�N���G�i�W�[�̂ق������������Ȃ��Ă��܂��B ���ꂪ��������̑g�݁B �d�r�̏����͏�Ɠ����ł��B  ������̏ꍇ�A�G�{���^�̂ق������d���Ԃ����т܂����̂ŁA ���������ł�������e�ʂ��傫���v�Z����܂����B �ł��A1.15V�Ŕ��肷��ƃT�C�N���G�i�W�[�������Ă��܂��B ���̃e�X�g�́u1���v�Ƃ������ׁi��r�I��d���j���g���Ă��܂��̂ŁA �����Ə��Ȃ��d���Ȃ�͕ς�邩������܂���B ��x�A���d��̒�R��ς��ăe�X�g���Ă݂܂��傤���H ���d���Ԃ��L�^�ł���ő傪255���Ȃ̂ŁA���͈̔͂ɓ���悤�� ���Ȃ���Ȃ�܂���B �u���Ă��鎎��@���������Ă݂悤���ȁB �����d4��� Bat1�E2�i�ԁE�j:�[�d���G�{���^ Bat3�E4�i�E�D�j:�T�C�N���G�i�W�[ �E�d�r�ԍ�1�A2  �E�d�r�ԍ�3�A4  �d�r�ԍ�1�A2��4�{�Ɣ�ׂāA�[�d����������d�J�n�܂Ŏ��� ���o�߂��Ă��܂��̂ŁA���d�����̓d�������������Ă��܂��B ����e�ʂ̐����ɂ��\��Ă��܂��B �����d5��� �����܂ł̎����ł́A������BQ-390���g���ăG�{���^���A�O�m��MR58�� �T�C�N���G�i�W�[���[�d���Ă��܂����B ���́A�d�r�ԍ�1�A2��4�{��BQ-390�ŁA�d�r�ԍ�3�A4��MR58�ŏ[�d���Ă݂āA �[�d��ɂ�鍷�������Ă��Ȃ����m���߂Ă݂����Ǝv���܂��B Bat1�E2�i�ԁE�j:�[�d���G�{���^ Bat3�E4�i�E�D�j:�T�C�N���G�i�W�[ �E�d�r�ԍ�1�A2:BQ-390�ŏ[�d  �E�d�r�ԍ�3�A4�FNC-MR58�ŏ[�d  �������\�� ���̂��Ə[���d��5��J��Ԃ��A�d�r�����Ȃ��̂�҂��Ă��� �J��Ԃ��g�p�ƒ����ۑ��̎������������Ǝv���܂��B �d�r�ԍ�1��2��4�{���J��Ԃ������ɁA3��4���ۑ��ɁB �����ۑ��ǂ����܂��傤�B �R�����ƂU�������ȁB�P�N�҂̂͒�������悤�ȁc�B �Y��Ă��܂������B �J��Ԃ��g�p�́A�[�d���Ԃ�Z�k����̂Ɩ��������������� 2�{�[�d�ōs���܂��B BQ-390��NC-MR58���d�r2�{���Ɓu�{���[�d�v���ł��܂��B ����ł���Ă݂܂��B �����������@�[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[#4�@�J��Ԃ��[���d�������Ă܁`�� �����������@�[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[#5�@1�������u��̕��d���� |

2008�N10��2�� 19��49��

| �L���� |

�R�����g(7) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1345/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1345/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

|

�����O�L���� ����(�Ȃɂ����ł�����)�̏[�d���G�{���^�ƃ\�j�[�̃T�C�N���G�i�W�[�A �����Ă��Ă��̂܂܁A���[�d��Ԃł̕��d�����ł��B ���d�͂��ꁫ���g�����u1���v�̒��R���d�B  PIC16F88���g�����o�b�e���[���d�� �@�@(���݂��A�g�ݗ��ăL�b�g��Еz��) �܂��͏[�d���G�{���^����B  ���d���n�߂Ă��炭���Ĕԍ�1�̓d�r�����A�d�����Ⴂ���ƂɋC ���t���܂����B �u�ڐG�s�ǂ��H�v�Ǝv���A�_���̂��߂���������d���~�B ����œr���ŃO���t����Ă��܂��B �d�r�̓d�ɂƕ��d��̐ړ_���A���R�[���Ő��|���ĕ��d���ĊJ�B ���͂��̑����̃O���t�ł��B  ���|���Ă���͂�d�r1�����d�����Ⴂ�܂܂ł��B ��̃O���t�ƕs�A���ɂȂ��Ă��܂����̂́A���x�����d���J��Ԃ������߂ł��B �d�r�d�ɂɖ����ł��t�����Ă����̂ł��傤���H �d�r�z���_�[�Ɠd�r�d�ɂ̂������ɐڐG��R������ƁA�d������l�� �h���b�v���Ă��܂��܂��B �ł��A�ڐG�s�ǂł͂Ȃ��������������������悤�Ȋ����ł��B ���d�ێ����Ԃ͑���3�{�Ƃ����܂���B �u�[�d�ς݁v���������Ă�����u�A�����H�v�ƂȂ�Ƃ���ł��B ���ڐG�s�ǂɂ�鑪��덷��������邽�߁A�d������̈�u�������d�� �@��~����Ƃ������@���l�����܂��B �@�ڐG�s�ǂ������Ă��A�d��������Ȃ��̂ŐڐG��R�ɂ��d���ቺ �@�������܂���B �@���d��ɂ���ȑ��胂�[�h��t���悤������B �����\�j�[�̃T�C�N���G�i�W�[�B  ������́u�[�d�ς݁v���������Ă��܂��̂ŁA����Ȃ�� �������o�āA4�{�Ƃ��悭������Ă��܂��B �u2008�N5���v�ɐ����̃}�[�N������܂����̂ŁA���u���Ԃ�����5�J���B ����ŁA���̓����͂��炵���ł��傤�B �܂��Ɂu�G�l���[�v�v���ȁB ���������� �����������@�[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[#4�@�J��Ԃ��[���d�������Ă܁`�� �����������@�[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[#5�@1�������u��̕��d���� ���[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[�@�܂Ƃ� |

2008�N10��2�� 06��09��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r / �E�d�q��H�H�� |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1343/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r / �E�d�q��H�H�� |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1343/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N10��01��(��)

|

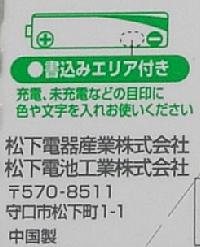

�u�����v�̖��O���u�p�i�\�j�b�N�v�ɂȂ�܂����B ���̋L�O���Ⴀ��܂��A�����̎d���A��A�d�C�X�Ɋ���ď��� �i�������Ă��܂��Ȃ��j�̐V�[�d�r�u�G�{���^�v���Ă��܂����B �������i�I�Ƀ\�j�[�́u�T�C�N���G�i�W�[�v���Ԃ牺�����Ă����̂ŁA ���łɍw���B �����Ƃ��P3�^�C�v�E4�{�p�b�N�̂��̂ł��B  �[�d���G�{���^�̌^�Ԃ��uHHR-3MRS�v�B �T�C�N���G�i�W�[���uNH-AA�v�B �����̑O���i���uHHR-3MPS�v�ł��̂Łu�cP��R�v�Ɛi�������悤�ł��B �@�@�iQ���������̂͂Ȃ��H�j �\�j�[���[�d�r�̍w���͏��߂Ăł����A�O�meneloop�Ɠ����̂悤�ł��B ���̃u���O�ł��ȑO�u2000mAh�N���X�̃j�b���d�r���̌�v�Ƃ����L���� ���ꂱ���������Ă��܂��B �������d�r�H�Ƃ��u�p�i�\�j�b�N������� �G�i�W�[�Ёv�Ɩ��O���ς��܂����B ���āA�J���B  �����̂�2�{���Ƃ���Ƀp�b�N����ďo�Ă��܂��B �\�j�[�͈̂�{���o���o���Ɏ��o���܂��B ���ʂ̒��ӏ����B �E�����P  �E�����Q  �̖̂��O���L����Ă��܂��B �@�@�@�����āc�u�������v �E�\�j�[�P  �E�\�j�[�Q  �w�G�l���[�v�Z�p���̗p�x �wMade in Japan�x�Ƃ����L�ځB ���āA�����Ă�������̓d���ׂĂ݂܂��傤�B �c�[���͂���B�uPIC�}�C�R�����g�����d�r�d���`�F�b�J�v�B �@�@�@�i�g�ݗ��ăL�b�g��Еz���Ă܂��j �d���𑪒肵�悤�Ƃ���d�r�����H�삳����d������������o���܂��B ���ׂ�3��ސ�ւ��B���ז����@4.7���@1���B   �܂��͏����̏[�d���G�{���^�B �d�r�F�@���ז����@�@�S�D�V���@�@�@�P�� ������������������������������������������ �@�P�F�@�P�D�Q�X�u�@�P�D�Q�W�u�@�P�D�Q�Q�u �@�Q�F�@�P�D�Q�X�u�@�P�D�Q�W�u�@�P�D�Q�R�u �@�R�F�@�P�D�Q�X�u�@�P�D�Q�W�u�@�P�D�Q�R�u �@�S�F�@�P�D�Q�X�u�@�P�D�Q�W�u�@�P�D�Q�R�u �����\�j�[�̃T�C�N���G�i�W�[ �d�r�F�@���ז����@�@�S�D�V���@�@�@�P�� ������������������������������������������ �@�P�F�@�P�D�R�Q�u�@�P�D�R�O�u�@�P�D�Q�T�u �@�Q�F�@�P�D�R�Q�u�@�P�D�R�O�u�@�P�D�Q�T�u �@�R�F�@�P�D�R�Q�u�@�P�D�R�O�u�@�P�D�Q�T�u �@�S�F�@�P�D�R�Q�u�@�P�D�R�O�u�@�P�D�Q�U�u ���Ȃ݂ɁA�����̃G�{���^�̓��̂ɂ́u08 09�v�ƁA �\�j�[�̂ɂ́u08 05�v�Ƃ����L�ڂ�����܂��B �\�j�[�̂͏o��5�J���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �܂��A�p�b�P�[�W�ɑ傫���u�[�d�ς݁v���������Ă��܂��B ���ʁA�V�����G�{���^�̂ق��̓d�����Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��˂��B �����̒��ӏ����ɂ́u����g�p���ɂ͓d�r�̔\�͂��\���Ɉ����o������ �[�d���Ă��炲�g�p���������v�Ƃ����L�q������܂��̂ŁA �u�[�d�ς݁������Ă����g����v��ϋɓI�ɃA�s�[�����Ă��� �킯�ł͂���܂���B ����A����̕��d���ʂ����|�[�g���܂��B �i�ʃy�[�W�Ō��ʂ�j �����������@#2�@�[���d�����J�n �����������@#3�@�ŏ���5�� �����������@#4�@�J��Ԃ��[���d�������Ă܁`�� �����������@#5�@1�������u��̕��d���� �����������@#6�@200��ڂ̕��d �����������@#7�@�Z�����̔����I �����������@#8�@���̓d�r�̊O�a �����������@#9�@300��ڂ̕��d ���d�r�Ɋւ���ߋ��L������J�e�S���F�d�r�����ǂ����B ���������K���[�W(�{�X)���uDiMAGE7i�Z�p�����ۑ��ꏊ�v���u�[�d�r�Ə[�d��v�ɂ� ���ꂱ��f�[�^(�Â��Ȃ�܂���)��u���Ă��܂��B ���u�C�̖����v�����ł��[�d���G�{���^�d�r�̎������n�܂��Ă��܂��I ���[�d��evolta���w�����܂����i�ړI�͎������Ƃ����^�f����i�jeneloop�Ƃ���r�����[��B�j �@���S���g�b�v�y�[�W���@�[���d���� ������ �E�[�d���G�{���^ - ������������ - Yahoo!�u���O �E�[�d���G�{���^ - �����₩�Ȃi�t�m�j�d�q �E�G�l���[�v�����߂ȂƂ��� - �j���z�A�j���_ - Yahoo!�u���O �E�G�l���[�vvs�G�{���^ - Under construction �E[�f�W�^���X�gBlog] Panasonic�̃G�{���^�iEVOLTA�j�ƎR�m�G�l���[�v�ieneloop�j����r����Ă� ���̂Ԃ�: �����́` �E�����[�l��Sweets Collection����ذ�S�U��ނƏ[�d���G�{���^�d�r���Q�b�g��� - �ӂ������̍����̂ł����ƂQ�O�O�W�� - Yahoo!�u���O ���[�d���G�{���^�ƃT�C�N���G�i�W�[�@�܂Ƃ� |

2008�N10��1�� 22��23��

| �L���� |

�R�����g(5) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r / �E�d�q��H�H�� |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1342/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r / �E�d�q��H�H�� |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1342/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N07��23��(��)

|

�������u�ς�����̎��v����o�Ă����v���ƌ����Ă��ꂽ�����̗��� �R�C���^���`�E���d�rCR2025�B �uLITHIUM BATTERY�v�Ɖp�����ȊO�Ɂu�J�^�J�i�\�L�v���B  �g�偫  �u���{���v�ł��u�J�^�J�i�ł͏�������v���Ƒ���B ����Ɂu�o�b�e���[�v���u�n�b�e���[�v�ł�����B ���_�͖������ėǂ��i�����H�j�Ƃ̔��f���ǂ����œ������̂ł��傤�B �������u�c�v���ǂ��ƂȂ��Ɂu�V�v�ɋ߂��悤�ȁB �����āu���v�̋Ȑ������g���ł��B �܂��������A �u�n�v�u�o�v�u�p�v�@���o�ƃp�A��ʏ�ŋ�ʂ��܂����H |

2008�N7��23�� 11��26��

| �L���� |

�R�����g(6) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1268/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1268/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N07��03��(��)

|

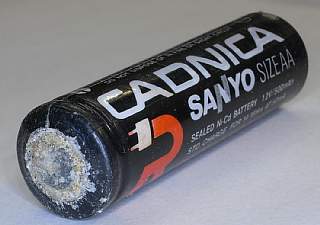

HJV����ɓ��肵�Ă������100�~�V���b�v�E�Z���A�̃j�b���d�r�uVOLCANO NZ�v�B ���ꂱ��[���d�������������ƁA�ق����炩���ɂ��Ă��܂����B ���������ł��̂ŁA��̂��Ă��̒��g�����Ă݂܂����B ���ߋ��L�� �E100�~�V���b�v�u�Z���A�v�̏[�d�r�@2007�N02��12�� �E�Z���A�[�d�r�̂��̌�Q�@2007�N03��14�� �E�Z���A��VOLCANO�j�b�����̌�@2007�N07��05�� �E�Z���A�̃j�b���d�r���̌�@2007�N07��26�� �E�Z���A�̃j�b���d�r���̌�@2007�N11��14�� �E�Z���A�̃j�b���d�r���̌�@2007�N12��29�� �I�̂́u1�v�ƃ}�[�N�����d�r�B  �܂��\���ɕ��d�����邽�߁A����ɒ�R���Ȃ��ŕ��u�B �{���Ɓ|����ؒf�B   �d�ɂ��u�����܂��\���v�������Ă��܂��B ���͓��̕����c�ɐؒf�B    �p�J�b�Ɗ���Β��̗l�q�������Ă��܂��B �������肵������ł��B �[�d�r�e�ʂ̍����āA�ǂ����炭��̂ł��傤�ˁB ���ȑO�ɉ�̂����j�b���ƃj�J�h�̗l�q�͂����火 �E�j�b���d�r��� �E�j�J�h�d�r��� ���āA�O��̃j�b���d�r��̂ł́u���M�v���o�����Ă��܂����B �����ō���͏\���ɕ��d���Ă�������ł��B �ł��c�@���H�H�H�I�I�I  �������B�@�I�I�I�I   ��u�R���オ���Ă��������܂����B ����Ⴤ�o������ƃy�b�g�{�g���̐���p�ӁB ���Ă��邤���ɕʂ̏����甭�B  �Γ_�̊g��B  �ԏ����������ʼn��o�Ă���悤�Ȋ����ł��B ���̌�A�B�e�̂��ߊ��̏�ɕ~���Ă��������M����ꂽ������ �������B  ���������B �y�b�g�{�g���̐��������ď��B ��Ɗ����x�g�x�g�ɁB ���̓d�r�A�Ō�ɏ[���d�������Ă����Ԃ��܂����A���O�ɏ\�����d ���Ă������肾�����̂ł����A����ȋ�ł��B ���ɂ͗v���ӂł��B ���̌����A�d�ɍ\���̒Z���Ȃ�ł��傤���H �ł��ԏ������������o���悤�Ȃ̂ł��B ����Ƃ��A�d�r�̒��̉�������C�i�_�f�j�ɐG���ƔR����́H ����̉�̂ł��d���t�炵�����̂͏o�Ă��܂���ł����B �[�d�r�̗��ēd���t�̌͊��Ȃ�ł��傤������B ����Z���A�̃j�b���d�r �܂Ƃ߁� |

2008�N7��3�� 05��50��

| �L���� |

�R�����g(14) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1246/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1246/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N05��30��(��)

|

�o�܂����I�@�ς�����d�r �uPenesamiG�v�ł��B  �ȑO�̂��uSQMY�v�B �ꉞ�A�G�l���M�[�͗��܂��Ă���܂����B �u�����S�v�̃}�[�N���������B |

2008�N5��30�� 23��35��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1197/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1197/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N05��17��(�y)

|

����10���������g�����W�X�^�Z�p6�����̓��W�́u�d�r�v�B �J���[�y�[�W�ɂ��ꂱ��ڂ��Ă�����Ă��܂��B    �ʐ^�̈ꕔ�͂��̃u���O�Ő�s���J�����u�R���ȁ`�H�v�B �d�r�{�b�N�X�Ɏg���Ă���o�l�ނɂ��d���~���̘b�ȂǁA�܂Ƃ߂Ă��܂��B ����ǂ��������B |

2008�N5��17�� 05��27��

| �L���� |

�R�����g(4) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�{ / �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1182/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�{ / �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1182/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N05��02��(��)

|

�u�g���E���K�v���Č����܂��H �u�g�����W�X�^�E���K�z���v�̗��B ���ʂɁu���K�z���v���Č��������̂ɁA�Ȃ����u�g�����K�v���Č����Ă��܂��̂ł��B �ŁA����̂��ƁA�K���[�W�ɒu���Ă�����N�w�������L�̃��K�z���A����̓d�r���t�R�ꂵ�Ă��܂����B �C�x���g�����鎞�����g��Ȃ��̂Ŏg�p�p�x�́u��v�B �d�r�̉t�R�ꂪ�|���̂Łu�}���K���d�r�v�����Ă��肷�B ����ł��A�t�R��ɑ����B  ���K�z���ɓ���Ă�����6�{�̂���1�{����A�܂��ɉt���o�Ă��悤�Ƃ���Ƃ���B ����1�{�̓p�b�L���̗ʼnt�R��̍��ՁB   �t�����ݏo���Ă��Ă��܂��B ���ꁫ�ɂ͉t�R��̍��ՁB  �t�R�ꂵ�ɂ����ƌ�����}���K���d�r�ł��A�����Ȃ��Ă��܂��̂ł�����A �d�r�������ςȂ��̋@��͗v���ӁB ����_���͕K�{�ł��ˁB �d�r�̏���������m�F���ڂɓ���Ă����Ȃ��ẮB �����̓d�r�A�u2006-11�v�ł����B ���d�r�̉t�R��Ɋւ���ߋ��L�� �E�d�r�t�R��`�I �E�A���J���d�r�͉t�R�ꂵ�₷�����` �E�I�L�V���C�h�����R�炵 |

2008�N5��2�� 04��30��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1160/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1160/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N04��15��(��)

|

���O�L���F�j�b�P�����f�d�r�̒��g �j�b���d�r�ƁA�ǂ��Ⴄ�̂��Á`���j�J�h�d�r����̂��Ă݂܂����B �\���m���Ƃ����d�r�̒m���F�d�r�̍\���Ɣ������i�Вc�@�l�d�r�H�Ɖ�j���ǂ����B ��������o���Ă����͎̂O�m�̓d�r�B  �v���X�d�ɂɉt�R��B �Ód�r�X�g�b�N���ɓ���Ă������̂��o���Ă��܂����B �P3�T�C�Y�A500mAh�B  �u1988�v�N�Ɠ��t�������Ă��܂��̂ŁA20�N�O�̓d�r�ł��B �܂��A�O���t�B�������͂����܂��B  ���̌�A�v���X�ɑ��̍i�荞�Ƃ���Ɏ��m�R�ăS�V�S�V�B �|�����ƃv���X�ɂ̓���������܂��B  �ȑO�̃j�b���d�r�Ɠ����悤�Ȋ����ł��B ���������Ă������o�܂���B �}�C�i�X�ɑ������m�R�ŃS�V�S�V�B  ��͂�����o���܂���B �����ŁA���������c�ɐ��ĉ�̂��܂��B  ���邭�銪���ꂽ�����\�����o�Ă��܂����B �L���Ă݂�Ɓc   �v���X�d�ɕt�߂̊g��B  �}�C�i�X�ɂ́A���̉E�������ŊO�������ƐڐG���Ă��܂����B  �ԏ�ɂȂ������������Ă���ł��傤�B �j�b���d�r�̓����f�ނ͕����ł߂��悤�Ȋ����ŁA���ꂱ��G���Ă��� �ԂɃp���p�������Ă��܂����B �����̂����j�J�h�d�r�̓d�ɍ\���͂������肵���l�q�ł��B �ԏ��������d�ɕ��������ݍ���ł��āA������͂������ƃS�V�S�V�A �R�c�R�c�����̂ł������܂���邱�Ƃ��ł��܂���B �������蔖�ɂ������Ă��܂��B ����ɂ��Ă��A�O��̃j�b���d�r�����č���̃j�J�h�d�r�A�����Ƃ� �u�d���t�v�炵���k���k���������̂͂���܂���ł����B �ʐ^�Ŕ���������@�ۏ�̃Z�p���[�^�������������ł��B |

2008�N4��15�� 18��06��

| �L���� |

�R�����g(5) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1139/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1139/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N03��29��(�y)

����̓i���ł��傤�H �ȑO�A������ƒ��������i�A�l�[�q������R���Љ�܂����ˁB ������d�C�d�q���i�B�@�ŁA���̒��g�ł��B �y�܂݂�̉����z�c���ۂ߂��悤�ȁc �{��web�ɏo�Ă���\���}�͌������Ƃ�����܂����� �����������̂͏��߂ĂȂ̂ł��B ���m�N�����Ⴀ��܂���B�J���[�ʐ^�ł�������ȐF�Ȃ̂ł��B �S�̂��������炷���킩��̂Őؒf�ʂ����B �傫�����̂��Ⴀ��܂���B �������̓R�����i2008-04-01�j  �P3�^�C�v�̃j�b�P�����f�d�r�B ����̃}�C�i�X�ɑ��̗l�q�ł��B �v���X�̂ق������̂��͂��߂��̂ł��B ���m�R�ŃS�V�S�V�B  ����ň�������o���邩�ȁH���Ǝv�����̂ł����ł��B �ŁA��ʂ̃}�C�i�X�ɑ������m�R�ŃS�V�S�V�B  ����A���������d�r�ł��B �t�邢�̓Q����̓d���t�͏o�Ă��܂���ł����B ������h���C�A�b�v�Ȃ�ł��傤���B �ꂩ�牟���ΊO��邩�Ǝv�����̂ł����A�����B �����ŁA�~�����c�ɐ��āA�ނ����́B ���܂����Ɓu�O���ɂ��낷�v�Ȃ�Ăł��܂���B  ���̂��Ƃ̂��ƁA�o���o���ɂ����d�r�\�����Z�������̂ł��傤���A���M�B �u�����A�M���I�v�ł���B ��Ƃ̂��ߕ~���Ă��������ł��Ă��܂����ԂɁB ��̂��n�߂�O�A�\���ɕ��d���Ă������肾�����̂ł����B JP3PZD����̎w�E�̂Ƃ���A�����\�������̐}���Q�l�ɂȂ�܂��B �����������͍̂����߂Ăł��B ���Ȃ݂ɃA���J���d�r�͂���ȗl�q�B  �u�A���J���d�r�̊O���̓v���X�v������o���Ă����Ă��������ˁB �@�@�i������u�t�R��v�̘b�ŏЉ�ς݁j ���j�J�h�d�r������� |

2008�N3��29�� 04��53��

| �L���� |

�R�����g(11) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1107/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�q��H�H�� / �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1107/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N01��28��(��)

1992�N�����̒P3�}���K���d�r4�{���V�i�̂܂o�Ă��܂����B �V�������N���ꂽ�܂ܑܓ���̐V�i�B�y�A2�g�B �V���[�v���B�t�R��Ȃ��B ���ꂼ��̐����N�i��������ł͂Ȃ��j92-04��92-08�B  �f�W�^���e�X�^�[�Ŗ����J���d�����v���Ă݂��4�{�Ƃ�1.5V�ȏ�B �u�����I�@�}���K���d�r�͋������I�v���Ǝv���āA���ׂ������Ă݂�ƁB ����A4�{�̂���3�{��0.2V�ȉ��̓d�������o�܂���B �Ȃ�Ƃ�1�{������1.27V�i4.7�����ׁj�B�i�ق߂Ă�肽���I�j ������}���K���d�r�ł�16�N���u�͂炢���m������悤�ł��B 4�{�̂���1�{�����ł��G�l���M�[���c���Ă����̂͂����������̂ł��B �A���J�����Ɖt�R��łЂǂ����ƂɂȂ��Ă����ł��傤�ˁB ���G�l���M�[���o�����@��25�N���� |

2008�N1��28�� 14��54��

| �L���� |

�R�����g(7) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1027/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �E�d�r |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/trackback/1027/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �O�� | ���� |